点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

山西壶关常行村民兵抗日窑洞保卫战遗址:惊天动地的四天四夜

烽火档案

1944年9月,日伪军夜袭山西省壶关县常行村。17名民兵与380余名村民依托村中碉堡、窑洞与敌人周旋四天四夜,最终联合前来支援的八路军和周边村庄的民兵共同击退敌人。

此次战斗共歼灭日伪军近百人,缴获武器300余件,极大打击了敌人的嚣张气焰。

盛夏,太行山西麓草木葱茏。从山西省长治市区驱车1个多小时,记者来到壶关县常行村,一个隐藏在大山深处的小村庄。从村委会大院向西爬上一个小坡,一座背靠山丘、绿树环绕的院落映入眼帘,这里便是常行村民兵抗日窑洞保卫战遗址。

“遗址坐北朝南,由碉堡、窑洞、展厅三部分组成。”村党支部书记徐保方介绍,碉堡建于1943年,上层设有枪眼和瞭望口,可供民兵射击和观察敌情。底层与村里的旧煤窑巷道相通,形成一套坚固的防御体系。

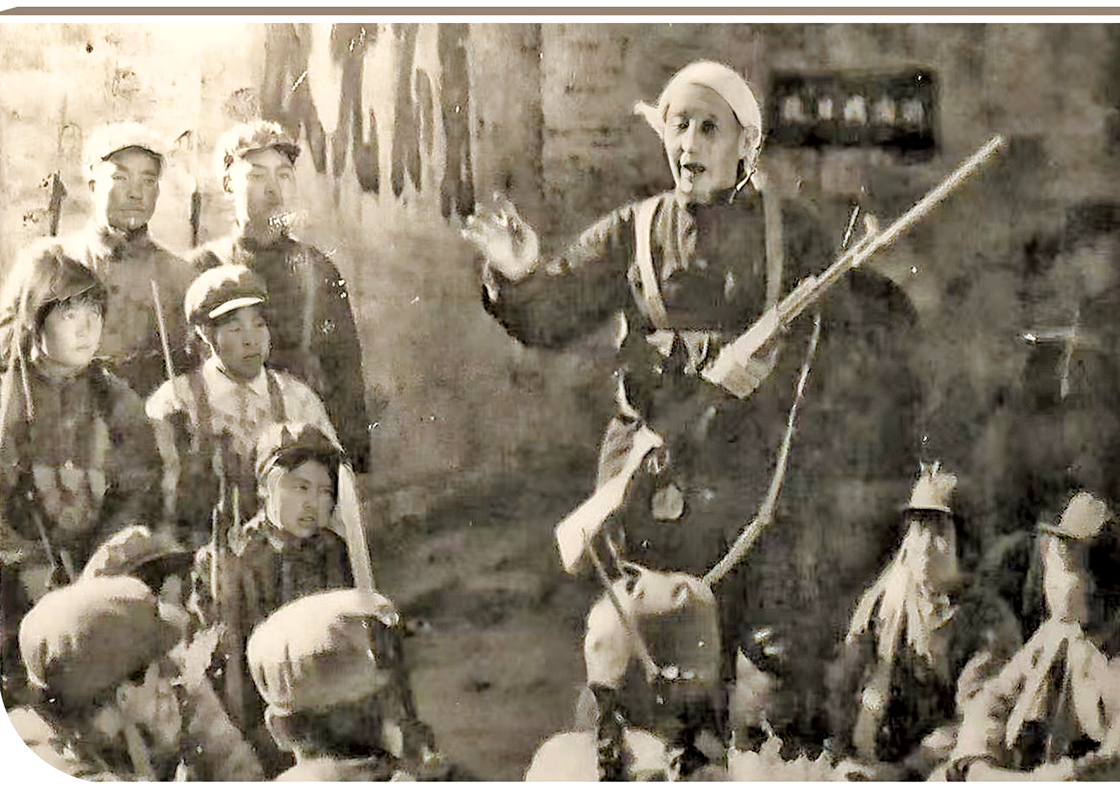

张小保(中)向民兵讲授射击要领。资料图片

抗战时期,日军发动“扫荡”,周边村庄被“蚕食”,常行村成为敌我斗争的“前哨”。1943年7月,常行村成立党支部,组建民兵游击队,带领村民将挖煤的旧窑洞加以改造,修建一条长约2.5公里的“爪”字形坑道,并在洞口修筑碉堡。

跟随徐保方走进窑洞,斑驳的墙砖、幽暗的巷道和一幅幅黑白照片,让人仿佛置身当年的战斗现场。“窑洞有3个出口和1个通风口,里面还设有弹药库、粮库等。”徐保方说,平时民兵在村口站岗放哨,一旦发现敌人就带领村民进洞躲藏,并利用有利地形和敌人周旋。凭借坚固的堡垒和灵活的战术,常行民兵在当地小有名气,也成为日伪军的“眼中钉”。

1944年9月11日,1000余名日伪军趁夜向常行村袭来。得知敌情后,队长张小保带领民兵到村口阻击敌人,武委会主任徐顺孩负责转移村里380余名群众和物资。

今年81岁的高桃贵,就出生于窑洞保卫战发生的那一年。小时候,他最喜欢听老人讲战斗故事。“老民兵说,那一次,敌人不仅荷枪实弹还带着大炮,想把他们一举消灭。”高桃贵说。

战斗进行到后半夜,碉堡被迫击炮击中,炸出一个豁口。民兵们察觉形势不妙,立即向窑洞转移,把箱子灌满沙土挡在洞口,构筑成一道简单的防御工事。很快,敌人摸到洞口,张小保带领民兵把守在洞内拐弯处。敌人刚一露头,他就连开两枪,击毙两名敌人。

强攻不成,敌人将窑洞团团围住,扔炸弹、灌沙、火烧、利诱……一个日本军官探头向洞内观察,张小保一枪将其击毙,并缴获了他的指挥刀。“后来,张小保把刀捐赠给八路军太行纪念馆。”徐保方说。

僵持两天两夜,窑洞里的存粮和水消耗殆尽。徐顺孩和其他村干部一面耐心安抚群众,一面派民兵趁夜从比较隐蔽的南口出去求援。战斗进行到第4天,形势已经十分危急。民兵把剩余的手榴弹和地雷归拢到一起,做好与敌人同归于尽的准备。天快放亮时,洞外枪声大作,八路军和周边村庄的民兵赶来救援。洞内的民兵精神振奋,从3个洞口同时冲出,内外夹击,合力击退敌人。

“我爷爷叫徐战斗,就出生在窑洞保卫战第3天。”徐顺孩重孙、退役军人徐承志说,“太爷爷给爷爷取名为‘战斗’,就是为了纪念这场胜利。”

窑洞保卫战中,全村100余间民房被烧毁,牲畜被杀光抢光。村民们一边战斗、一边生产,顽强地建设家园。1944年11月,徐顺孩、张小保被表彰为“一等民兵杀敌英雄”。

如今,常行村民兵抗日窑洞保卫战遗址已成为开展国防教育的“现地课堂”。展厅内,壶关县人武部组织参训民兵前来参观见学。“民兵也是兵,当民兵履行国防义务同样光荣。”聆听前辈的战斗故事,退役军人、民兵骨干张健说,新一代民兵正接过先辈的旗帜,续写新的荣光。

壶关县人武部组织参训民兵来到常行村民兵抗日窑洞保卫战遗址开展红色教育。董锐杰摄

■原益峰 王 磊 中国国防报记者 苗 鹏