点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

回望烽火:“我们万众一心”

——各界干部群众和部队官兵参观《为了民族解放与世界和平》主题展览侧记

■解放军报记者 陈 涵 辛 悦

中国人民抗日战争纪念馆前的醒狮雕塑。

群众在抗战歌曲展区参观。

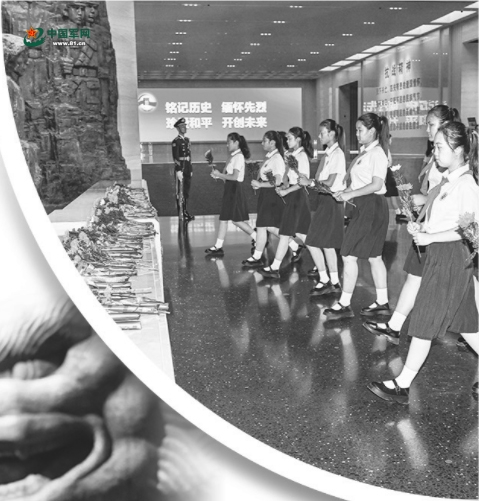

北京市第十二中学的少先队员向抗战英烈献花。

参观群众细看卢沟桥事变中牺牲的中共地下党员沈忠明的革命烈士证明书。

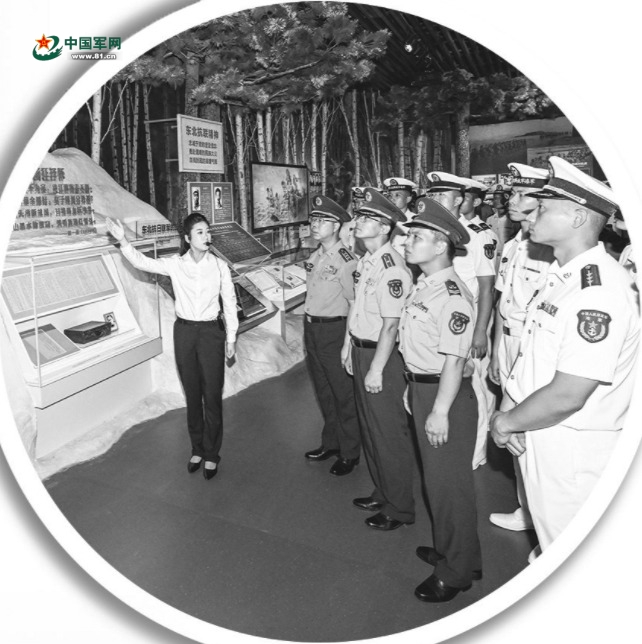

部队官兵参观主题展览。

中国人民抗日战争纪念馆外景。

7月的北京宛平城,天朗气清。城中心,中国人民抗日战争纪念馆(以下简称“抗战馆”)前,卢沟醒狮雕塑屹立,“铭记历史缅怀先烈”“珍爱和平 开创未来”的标语十分醒目,参观群众早早排起长队。

“历史是国家和人类的传记。”城墙上,深嵌于砖石中的弹痕仍清晰可见,仿佛叩问着今天的人们:时代更迭,我们应当如何守护脚下这片浸染着先辈鲜血的土地,守护来之不易的和平?

7月7日,《为了民族解放与世界和平》主题展览在抗战馆开幕。1.22万平方米展览面积、1525张照片、3237件文物……超10万人次参观群众走进展厅,透过一张张照片、一封封家书、一枚枚弹壳,与5098个抗战日夜深情对望,阅读那段写满苦难辉煌的史诗,汲取前行的力量。

从暗夜到黎明——

英雄血浇灌胜利花

室外阳光明媚,步入抗战馆大厅,眼前却是近代以来中国历史上最黑暗的一页。

在展览第一部分“奋起抵抗中国人民打响世界反法西斯战争第一枪”中,一面“裂痕墙”跃入眼帘,上面记载着从1894年起日本侵华的每一个至暗时刻。

“从这面墙可以看到,20世纪三四十年代的侵华战争是日寇近代历次侵华的延续。侵略者蓄谋已久、步步为营,祖国山河大地日渐崩裂。”讲解员蒋巍面向参观群众介绍。

历史的关键时刻,中国共产党率先高举起武装抗日的大旗,肩负起民族解放先锋的历史重任。记者在展厅里看到,1932年4月21日刊登在中央政府机关报《红色中华》上的《对日战争宣言》写道,“中华苏维埃共和国临时中央政府特正式宣布对日战争”,比国民党政府正式对日宣战早了9年。

九一八事变后,中国共产党积极组织并领导东北地区的抗日游击战争。白山黑水间,英雄碧血抛洒,慷慨壮歌回荡。

一面多媒体展示屏前,来自甘肃金昌的马维春看到关东军残忍杀害杨靖宇将军后在他头颅前的合影。本次展览中近三分之一的珍贵文物为首次展出,这张照片就是其中之一。

“我看了一眼,但不敢细看。”马维春说,“只觉得心揪着疼。”

疼,怎能不疼?民族危亡之际,抗日英雄“临难不顾生,身死魂飞扬”。很多人没能看到胜利的曙光,但依然以铮铮铁骨战强敌、以血肉之躯筑长城、以前仆后继赴国难。

“志兰!亲爱的,别时容易见时难。分别廿一个月了,何时相聚,念念,念念。”在数字屏幕上翻阅左权家书,来自北京科技大学的孙晓丹将家书放大细看,喃喃念着:“可惜一家三口终不能团圆。”

站在“死”字旗前,曾在海军南海舰队服役的退役军人张德喆俯身细看。四川安县青年王建堂投笔从戎,出征前父亲王者诚寄来一面旗帜,正中写着苍劲有力的“死”字,鼓励儿子奋勇杀敌。“英雄精神是中华民族宝贵的精神财富,也是激励我们面对困难勇往直前的力量源泉。”张德喆说。

在“弘扬伟大抗战精神深切缅怀抗战英烈”专区,国防大学军事文化学院学员李欣雨站在屏幕前,看着英烈面带笑容向她“走”来。“英雄并没有消逝,而是化作星辰,指引我们前行。”李欣雨说。

英雄的血,浇灌胜利的花。百团大战展区,一门八路军缴获的日本九四式山炮静静卧在灯光下。这型山炮见证了中国人民抗日战争的艰难与胜利,最终被卸下侵略的炮弹,改造成开国大典上的礼炮,以28声巨响为新中国“加冕”。

从窑洞到“汪洋”——

满山遍野摆战场

一张书桌摆放在“窑洞”里,复原了1938年春天,毛泽东同志在延安窑洞撰写《论持久战》时的场景。一旁的展柜里陈列着多种版本的《论持久战》,其中,日文版《论持久战》是首次展出。

1938年,日军的铁蹄在广袤的中华大地肆意践踏,国内“亡国论”与“速胜论”盛行。民族危亡之际,毛泽东写下《论持久战》,提出“兵民是胜利之本”“战争的伟力之最深厚的根源,存在于民众之中”等论断,极大调动了广大人民抗日的积极性,有力推动全国军民合力抗战局面的形成,“造成了陷敌于灭顶之灾的汪洋大海”。

英雄儿女千千万,满山遍野摆战场。白洋淀壁画前,一叶扁舟藏身“芦苇丛”中,刻画雁翎队的“神兵天降”;走进复原的地道战场景,斑驳的黄土墙、逼仄的地道真实还原当时的战斗情景;数字地道剖面图旁,参观群众点击屏幕就能了解地道的构造与相关战术……市民张先生感慨道:“这些新的布展让历史不再是静止的文字和图片,变得鲜活起来,让我仿佛置身于战斗现场。”

不远处的一块展板上,记者看到这样一组数据:抗战胜利时,抗日根据地已发展至19块,遍布从冀东到琼崖的广大敌占区。人民军队发展到约132万人,民兵达260余万人。

“我很喜欢看电影《平原游击队》,军民合力与日军周旋,最终克敌制胜。”武警北京总队某部干部刘建川告诉记者,抗战时期,八路军在河南辉县侯兆川一带建立抗日根据地,他就出生在这片红色热土。“人民是人民军队的强大后盾,是真正的英雄。”

穿行在抗战馆,令记者动容的还有照片中拥军模范的一双双眼睛。“子弟兵的母亲”河北平山县村民戎冠秀护理八路军伤员时,眼中满是温柔与疼惜;把丈夫和5个孩子送上抗日战场的“英雄母亲”邓玉芬的照片,眼神里有悲伤,更有为了胜利不惜一切的坚毅;“北岳区拥军模范——子弟兵老大哥”崔洛唐手拿锦旗,眼中流露出自豪……一份份生动史料讲述着军队与人民的鱼水深情。

新时代,全国各地续写双拥新篇。2023年,一名军官随部队奔赴抗洪一线。他至今仍忘不了完成任务撤离时,当地群众夹道欢送的景象。“过去,一场场战斗的胜利离不开军民团结。今天,一次次战胜艰难险阻,同样需要军队与人民的同心合力。”这名军官说,“无论时代如何变化,我们永远是人民的子弟兵。”

从落日到朝阳——

和平薪火永相传

1945年8月15日,四万万中国人盼来日出时刻。这一天,日本宣布无条件投降。

9月2日,在东京湾美国“密苏里”号战舰上,举行同盟国代表接受日本投降签字仪式。记者在战舰场景复原区的一块屏幕前,读到大公报记者朱启平的新闻名篇《落日》。他写道:“这签字,洗净了中华民族七十年来的奇耻大辱。这一幕,简单、庄严、肃穆,永志不忘。”文章结尾,笔力千钧——“旧耻已湔雪,中国应新生。”

日本投降签字仪式照片前,95岁抗战老兵池涤平表情严肃。“如今我老了,选择在卢沟桥畔的干休所休养,就是为了时刻提醒自己,永远不能忘记牺牲在战场上的战友,不能忘记那段积贫积弱、任人践踏的历史。”池涤平说,“党领导我们赢得今天的幸福生活,我们一定要好好珍惜,接续奋斗,取得一场又一场新的胜利。”

新生来之不易。北平、重庆、上海、南京……人民涌上街头,座座城市沸腾如海,“无论是锣鼓、喇叭、口笛、口哨、脸盆、手掌、嘴巴、铃铛,都为胜利发出了响声。”在欢庆胜利展区,一张张喜悦的脸展现在3D屏幕上,参观群众也不由自主嘴角上扬。

“每条大街小巷,每个人的嘴里,见面第一句话,就是恭喜恭喜……”拿起听筒,一名小学生跟着旋律哼唱起这首家喻户晓的《恭喜恭喜》。“我今天才知道这首歌竟是一首抗战歌曲。”

和平阳光普照,人们可以忘记一首歌的诞生背景,但是无论何时都不能忘记,抗日战争的伟大胜利是先辈们在国力远逊于敌的情况下,以血泪书写、用生命铸就的。

在展览最后一部分,透过一块块展板,我们看到了国家对英烈的崇高敬意——

2014年2月27日,十二届全国人大常委会第七次会议以国家立法的形式通过决议,确定每年9月3日为中国人民抗日战争胜利纪念日,将每年12月13日设立为南京大屠杀死难者国家公祭日。同年8月31日,十二届全国人大常委会以国家立法的形式将9月30日设立为烈士纪念日。

“开展纪念日活动,如同点燃一支火炬。”光明每前进一分,黑暗便后退一分。我们铭记英雄,纪念那场战争的胜利,是为了更好地开创未来、捍卫和平。

“中国一直并将始终做世界和平的建设者”“中国人民愿携手世界各国人民维护世界和平,促进共同发展”……展览终章,写有巨幅标语的两面墙壁十分醒目。“两面墙共同组成类似汉字里顶天立地的‘中’字,它既象征中国,又象征着当今中国是维护世界和平的中坚力量。”抗战馆策展人之一赖生亮说。

在一张维和部队授勋仪式的照片下方,记者看到一组统计数据:中国参加联合国维和行动30多年来,共派出维和人员5万多人次,履及20多个国家和地区。醒目的数字,浓缩着中国军队为维护世界和平和地区稳定作出的重要贡献。

昭昭前事,惕惕后人。和平薪火,代代相传。走出展厅,4本留言簿铺在台面上,写满了参观群众的心声。

一名小学生一笔一画写下承诺:“长大我也要当军人,维护来之不易的幸福生活。”

一位老人沉思许久,郑重写下:“这是一次深刻的精神洗礼。历经苦难的中华民族,必将走向复兴和辉煌。”

一位军人写道:“我们这样纪念,不是为了宣扬仇恨,而是以史为鉴、面向未来。只有强大我们的国防,中华民族才能永远挺直脊梁!”

亲历者说

在抗战馆“讲故事”

■中国人民抗日战争纪念馆志愿讲解员 李 力

我的父亲是一名退役军人,小时候他经常给我讲小兵张嘎、刘胡兰等英烈的故事。

几年前,我和家人参观中国人民抗日战争纪念馆,一位白发苍苍的义务讲解员为我们讲赵一曼的故事。讲到赵一曼写给儿子的家信,老人情不自禁流下眼泪,我也眼眶湿润。“因为我也是个母亲,我能理解那种心情。”老人说。听到这里,我心头不由一动,“我也要来这里当讲解员”的念头油然而生。

2023年,在抗战馆一位志愿者的推荐下,我经过重重考核,成为抗战馆“益起来”志愿服务队的一员,也认识了当年给我留下深刻印象的那名讲解员——郭秀芝。从花甲到古稀,郭秀芝已经担任志愿讲解员超过10年时间。她很热心帮带我们这些年轻人,告诉我们面对学生要多用提问的方式引起孩子们的兴趣,讲稿不能死记硬背,而是用人物和故事串联历史。

从第一次面对参观群众手心冒汗,到如今声情并茂娓娓道来,我已在抗战馆累计服务576小时。

还记得去年初秋,一位银发阿姨坐着轮椅前来参观,拉着我的手说:“我是一名老兵,这段历史在课本里学过、电影里看过,入伍后更是学习了很多。今天,听了你的讲解,我仿佛真正回到那段岁月。明年我还会再来!”

今年7月,《为了民族解放与世界和平》主题展览开幕,我们的讲解词发生了很大的变化。为了尽快掌握全新的内容,这几天一有时间我就“泡”在展厅。一天,我站在《八女投江》国画前,小声背稿。忽然,身后传来一个细细的声音:“阿姨,她们不冷吗?她们怕吗?”我回头看到一位小姑娘站在画前,仰着头问。我俯下身去,对她说:“我想她们应该怕过,因为她们中也有比你大不了几岁的孩子。但她们更怕自己的家人没人保护,怕今天的我们没有了家。”

“英雄真了不起,她们真勇敢!”小姑娘说。

我想,讲解员这项工作并不是简单复述历史,更重要的是引领观众穿越时空,走进英雄的内心。

主题展览开展以来,抗战馆迎来一批批参观群众,我们讲解员更是每天“足不出户”都能走上万步。我真切感受到,抗战馆不只是陈列史料的空间,更是传承精神的桥梁。我们作为讲解员,就像传承红色记忆的“引路人”,带领观众倾听历史回声,传承抗战精神。

为了妈妈的叮嘱

■辽宁大学学生 张怡婷

趁着周末,我来到中国人民抗日战争纪念馆,参观《为了民族解放与世界和平》主题展览。

我的妈妈是辽宁抚顺平顶山惨案纪念馆的一名工作人员。每逢寒暑假,我常到纪念馆担任义务讲解员,向参观群众讲述那段历史。这次来北京实习,临行前妈妈特意叮嘱我,如果有机会就去抗战馆看一看,多拍几张照片,让她和同事们学习如何创新布展,把抗战历史讲得更生动。

在东北抗联战斗复原场景区,雪景、白桦、松林与我记忆中家乡的白山黑水重叠在一起。油画《杨靖宇殉国》就挂在那里,画面中杨靖宇紧握手枪,眼神坚毅。玻璃展柜中,锈迹斑斑的大刀、只剩残片的瓷碗、宣传抗联战斗的书册……一件件文物将那个战火纷飞的年代展现在我的眼前。

“你看,多冷的天,抗联将士们就挤在这样的小草棚里,用生命捍卫着我们的祖国。”复原场景旁,我听到一名观众向他年幼的孩子说道。

看到东北抗日联军第六军战士李敏的手抄抗日歌曲集,我觉得十分亲切,想到自己小时候也有一个手抄歌词的本子,只不过抄的都是流行歌曲。看着歌词本上工整娟秀的字迹、朴素简单的歌词,我忽然意识到,我们在课本上读到的英雄,其实是和我们一样的青年。然而,在与我同样的年纪,他们却义无反顾投身保家卫国的战斗,将自己的青春与国家兴亡、民族解放紧密相连。

走进“罄竹难书日本侵略者的法西斯暴行”展区,玻璃展柜中陈列着日本侵略者残害中国军民的实物证据。站在远处看,这个展柜就是证据的“证”字。从展柜向前不远处,我看到自己熟悉的平顶山惨案照片,与抗战期间发生的几大惨案陈列在一处,给我极大的冲击。文物作为历史的铁证,带来的不仅是震撼,更是精神的洗礼。

展览最后,经过技术复原的英烈照片在大屏幕上向我们缓缓“走”来,我深鞠一躬,向他们献上一束电子白菊。桌上的留言簿,写满或稚嫩或成熟的字迹:“长大以后,我要当飞行员,保家卫国”“作为一名历史老师,我会让更多的孩子了解抗战历史”……

走出抗战馆,宛平城墙上斑驳的弹孔向每一个路过的人讲述着80余年前那段惨痛的记忆,我感到肩头沉甸甸的责任。一曲熟悉的《卢沟谣》在我的脑海中回荡:“卢沟桥,狮子吼,宛平城头浴血战……”

本版图片均由新华社发

版式设计:扈 硕