点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

开栏的话

值得尊重的领导、一起成长的同事、并肩奋战的战友……文职人员成长道路上,有很多忘不了的人。一块不起眼的石头、一副破旧的手套、一张保存多年的工作照……忘不了的,还有这些有特殊意义的物品,以及物品背后的故事。

物品是记忆的开关、经历的见证,也是情感的寄托、心境的投射。即日起,本版开设“睹物思责”栏目,请文职人员讲述对自己有特殊意义的物品背后的故事。这些物品可以是在基层一线、任务一线、岗位一线带回的纪念品,也可以是虽不在身边、但每每回想仍有触动的东西。敬请关注,欢迎赐稿。

本期,我们邀请3名文职人员分享他们与石头之间的故事。

陆军某部助理工程师、文职人员于海洋以执着匠心打磨武器装备——

千锤百炼方成器

■苏定康 刘建元

于海洋在装备试验现场带回的风凌石。作者提供

第一次到高原主持试验任务,陆军某部助理工程师、文职人员于海洋就捡到了“宝”——一块造型独特的风凌石。作为当地极具特色的奇石,风凌石形成过程漫长,戈壁的风沙就是打磨它的天然砂轮。

那是一次任务间隙,于海洋利用休息时间漫步戈壁滩。沙石发出窸窸窣窣的声响,仿佛是这片古老土地低吟岁月的歌谣。不经意间,一块石头引起于海洋的注意,他被石头独特的造型吸引,便捡起带回。

在试验现场,笔者见到了于海洋捡来的这块石头。阳光下,石头上的纹路折射出光泽,每一道都像是经过精心镌刻,似乎诉说着千百年间戈壁风沙的呼啸与磨砺,让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

“风凌石的形成绝非一朝一夕之功,需要经过漫长的岁月。”于海洋说,“千锤百炼方成器。就像戈壁风沙打磨石头一般,我们打磨新研武器装备,也需孜孜不倦、久久为功。”这份感悟,很快在试验任务中得到印证。

一次某型车载装备试验过程中,车辆启动后偶尔出现重启现象,虽然研制方认为这不属于质量问题,但于海洋没有轻易放过。

线路连接正确、电压测量稳定……问题出在哪,于海洋一时也弄不明白。他主动暂停试验任务,在海量数据和复杂线路图中艰难地寻找着可能出现的问题点。连续几晚,办公室的灯光彻夜长明。

于海洋熬红了眼,排除的因素越来越多,但问题原因始终没找到。直到距开展下阶段试验仅剩一天时,装备方舱角落的示波器让他眼前一亮——示波器可以以图形的方式画出随时间变化的电信号。不出所料,他终于发现了万用表测量不出的误差:控制模块的供电电压在几毫秒时间内下降明显。

毫秒级误差也不行!作为试验主持人,于海洋与研制方沟通协调,要求改进。“作为艺术品,风凌石的美在于独一无二、不可预测。但我们开展装备试验鉴定,必须严把关口、严格标准、严抠细节,减少随机性和偶然性。”他决定把前期试验数据全部推倒,待问题解决后重新再做试验。

在高原的风沙中,于海洋以执着和匠心打磨着新研武器装备。他深知,武器装备是军人的“第二生命”,它的性能优劣关系着一线官兵的练兵备战效能。就像那块风凌石经过了无数磨砺,新研武器装备也需要经过千锤百炼,才能成为陪伴官兵制胜战场的坚盾利刃。

军事科学院高级工程师、文职人员李志勇推动科研成果在高原哨所应用——

我与岗巴有个约定

■胡 凯

“高原戍边模范营”官兵送给李志勇的石头。作者提供

在军事科学院某研究院高级工程师、文职人员李志勇的办公桌上,摆放着一块外形平常的石头。但每次看到它,李志勇就会想起那一年自己与边防官兵许下的约定。

西藏岗巴高原空气稀薄,被称为“生命禁区”。日喀则军分区“高原戍边模范营”官兵常年坚守在这片人迹罕至的土地上,保卫着祖国边疆的安宁。

“我们没有什么拿得出手的礼物,只能送你这块石头,你看到它,就能想起在岗巴还有这么一群兵。”那是在李志勇为某科研项目进行高原勘察的最后一天,哨所张班长代表大家送给他一块石头作纪念。“我们盼望着有一天你们的科研成果在高原哨所应用,提升我们的生活环境和备战效能。”接过石头的那一刻,李志勇心中满是感动,更坚定了帮边防官兵解决实际困难的决心。

此前几年,李志勇便作为项目组成员,随团队踏上雪域高原,对这里的艰苦环境有了亲身感受,为高原官兵服务的紧迫感更强烈。“高原缺氧不仅威胁着官兵的身体健康,也阻碍了部队战斗力提升,一定要让官兵吸到充足的氧气。”这是项目组成员的共同心声。

近几年,研究院科研人员赴高原约600人次,行程超20万公里,深入点位30余个……讲起项目组面临的困难和取得的成果,李志勇如数家珍:“我们将某技术引入高原富氧建筑,这样既能提供性能优异的密闭空间,方便创造富氧、增压的内部环境,又能减轻负载,使基础施工快速便捷,最大程度减小冻土层的不利影响。”这一研究成果获得勘察设计领域国家级三等奖、军队级二等奖。

为检验新技术的可靠性,李志勇多次前往高原进行实地测试。一次,他发现富氧系统在运行过程中噪声超标,影响官兵正常工作和生活。为解决难题,他与团队成员持续攻坚,创造性提出一种降噪策略,设计出的消音降噪系统不仅能在源头限流减震,还能针对建筑送排风口进行局部消音,使室内噪音大幅降低。能够为推动富氧营房技术迭代升级、提高高原戍边部队生存保障能力贡献一份力量,李志勇内心很欣慰:“我们没有辜负高原官兵的期待!”

最近,李志勇工作日程依旧排得满满当当,不仅要继续优化富氧营房的技术细节,还要参与多个科研项目,与团队成员分析试验数据、交流科研心得、解决疑难问题。有时工作累了,他便看看这块承载着边防官兵期许的石头,心中又涌起干劲。

联勤保障部队第940医院护士长、文职人员李岩感悟高原戍边情怀——

信仰之花迎风傲雪

■任 鑫 解放军报记者 马嘉隆

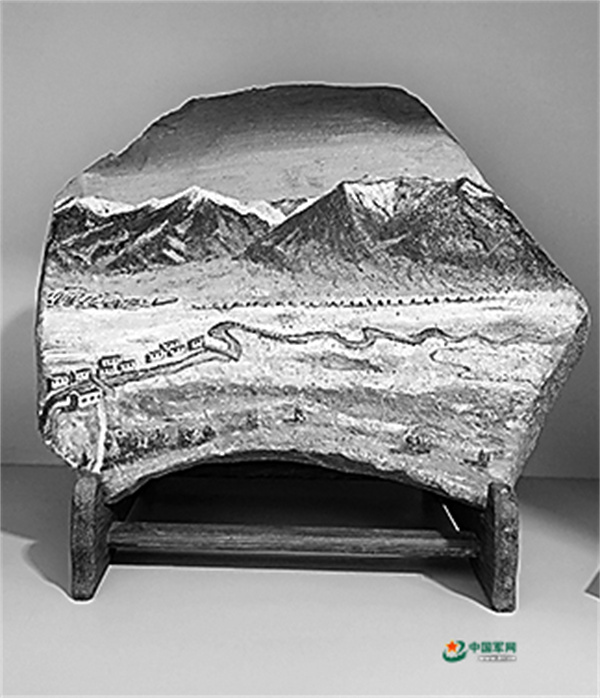

边防战士送给李岩绘有雪山风光的石头画。作者提供

装着荣誉奖杯、获奖证书、国防服务纪念章的荣誉柜中,为何还放着一幅石头画?这是记者采访联勤保障部队第940医院护士长、文职人员李岩时,脑海中冒出的一个问题。

“官兵的感谢和肯定就是最大的荣誉。”石头画上的高原风光,把李岩的思绪拉回几年前。

那年,李岩刚完成某重大任务,顾不上休整就加入医疗队赴高原执行驻训保障任务。冬日的喀喇昆仑高原,气温低至零下40摄氏度,飞雪扑面、呵气成冰。驻训条件艰苦,训练强度大,加之医疗条件有限,有的官兵身体虽有不适,但觉得忍一忍就过去了,便没有主动就诊。了解情况后,野战医疗所决定优化工作模式,为所有点位驻训官兵开展上门体检。那段时间,李岩每天背着各种器械前往哨所开展体检,工作量比平时翻了几倍。

“护士长,你们辛苦了!”一次,在某偏远点位,李岩强忍高原反应为大家体检,一名素未谋面的边防战士很感动,主动送上一幅自己创作的石头画。

基层战士用细腻的笔触,把雪山风光绘在整洁的石面上,也把一张张黑里泛红的面庞绘在李岩心里。

班公湖畔、党旗山下……历时几个月,李岩随医疗队开展巡诊服务,走遍了大大小小的点位,身上的战味更浓。那一次,她随边防战士巡逻,途中一步三喘、头痛欲裂。登上海拔5900多米的点位后,她发现大家的防寒面罩和睫毛上挂了一层厚厚的白霜。与官兵一起展开五星红旗的那一刻,李岩红了眼眶,心头涌起一股前所未有的使命感。

“这里很难长出草、长出花,只能把石头画当作装饰品。然而这里有一片顽强生长的精神花园,让人由衷感到,信仰之花盛开的地方,永远不会荒芜。”任务结束时,李岩把这幅石头画放进行李箱,感到心里沉甸甸、满当当的——石头画见证了自己与边防官兵的深厚情谊,也能时时提醒自己要履行好肩负的使命职责。

思责才能尽责。这些年,每次面对急难险重任务,李岩总是冲锋在前——

玉树抗震救灾现场,她坚守在海拔4000多米的救灾一线。当时有一名早产儿体温偏低,救灾现场没有保温箱,她就把婴儿抱在怀中整整一夜,帮孩子顺利度过危险期;

舟曲泥石流救灾现场,她不惧艰险坚守在前出医疗点位,天亮时才发现周边只有扎帐篷的地方完好,其他区域被暴雨冲垮;

在火神山医院,她穿着密不透风的防护服,全力以赴救护一名名患者……

“使命催征,催生的是干劲;只争朝夕,争取的是作为。”李岩说,每一份荣誉、每一次经历都在提醒自己,置身于军营大熔炉,就要让青春为强军事业而尽情燃烧。