点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

当自我加压大于外界水压

■解放军报记者 马嘉隆

潜水,常被赋予浪漫的英雄主义色彩。勇闯神秘深水,探索未知世界,在瑰丽的水下世界遇见不一样的风光,让人心向往之。但对任务区域在内河湖泊的潜水员来说,潜水并没有想象中那样浪漫。

冰冷浑浊的河水中,脚下是沉积多年的淤泥,目之所及没有绚丽的珊瑚、鱼群,就连几米之隔的战友也只能从水流不规律的变化中察觉一二。昏暗、寒冷、孤独,这些词或许更能贴切地描述内河潜水员们日常的工作状态。

但越是艰难,越要勇毅前行。来自武警重庆总队船艇支队的这支潜水员队伍,在改革强军中应运而生,肩负着守护长江两岸繁华灯火的如山重任。成长往往与困难、挫折相伴,为了真正成为守护人民安康的坚实力量,他们不敢有丝毫懈怠,即使面对再大的挑战与困难,都不会退缩。

从恒温泳池到湖泊再到江岸浅滩,官兵们一点一点拓展自己的能力边界,在自我加压中不断进击。其实,对于这支潜水员队伍来说,外界的水压,不如“自找苦吃”的压力大。使命任务的拓展,倒逼着他们加压重塑。被推着走,永远不如主动乘势而上,激活内生动力。在一次次严于大纲、高于大纲的自我加压中,他们将战斗力的刀锋淬炼得更加锐利。

持续的下潜,是为了看到更广阔的天地。一次次主动的能力突围,让他们渐渐立于潮头,也有机会走上令人瞩目的舞台中央。与任务中赢得的荣誉和赞誉相比,走出长江所见到的广阔天地才是更为宝贵的收获。

他们常说,要跳出船艇看船艇。如何高效嵌入两栖反恐的作战链条、如何创新适应更多陌生水域的新战法、如何进一步接近并突破新装备的性能边界……作为自身领域的先行者,立于潮头,不是为了彰显自身,而是为了更好地以一种全新的视角,在研战谋战的道路上进行新思考、新探索。

使命所系,踔厉奋发。战江斗浪,踏浪而歌。下潜,需要征服的,不仅是充满未知的水域,更是心中的自我。只有不断超越昨天的自己,才能无惧明天的风浪。

一名名潜水员跃入水中展开训练,激起层层水浪。荡漾的波纹下,勾勒出他们向战冲锋、英勇无畏的身影。

武警重庆总队船艇支队潜水员正在训练。图为渗透侦察训练。王肸摄

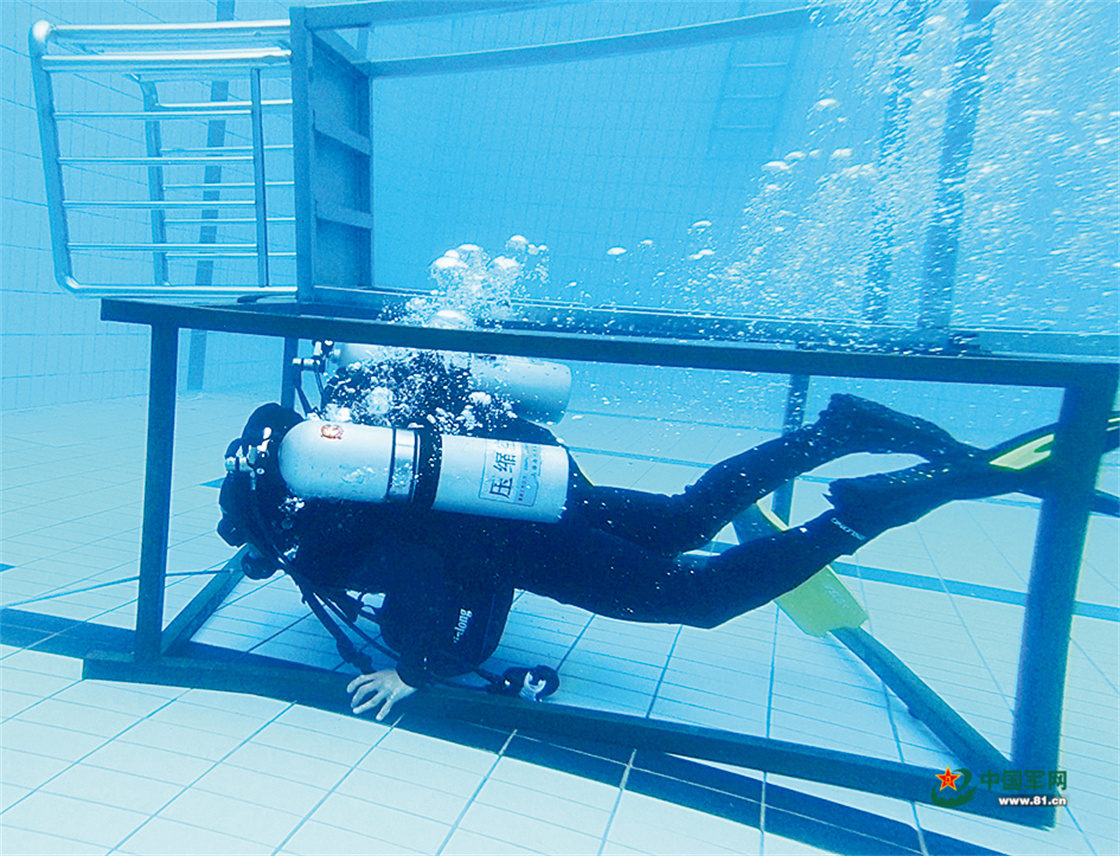

武警重庆总队船艇支队潜水员正在训练。图为水下通过狭小空间训练。潘越 摄

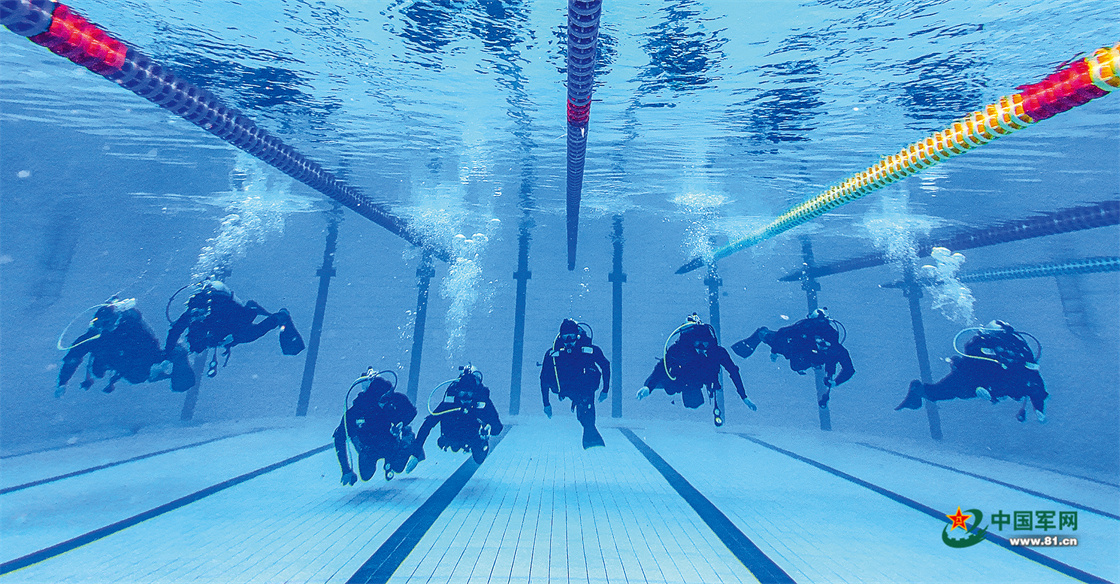

武警重庆总队船艇支队潜水员正在训练。图为水下结伴呼吸训练。徐优摄

潜行江河:向险而进的突破

■王旭宝 解放军报记者 张磊峰 马嘉隆 特约记者 张永清

模糊的是视野,清晰的是前行方向

盛夏,湖面温度宜人,水下却依然寒冷。

武警重庆总队船艇支队训练区域,一道道矫健的身影跃入水中,向着数十米深的湖底下潜。护目镜外,泥沙搅浑了水体,潜水员的视野范围被压缩到仅有一拳距离。

调整好头灯的角度,潜水员刘海龙俯身贴近湖底,双手探进湖底的淤泥里,一寸寸摸排可疑物。

水下探摸训练,是潜水员的基础训练课目。在内河执行潜水任务,与海洋潜水大不相同。由于视野相对有限,潜水员对外界的感知很大程度上只能依靠触觉。下潜时从身边掠过的鱼群、探摸时触碰到的不明物体,总能让人心头一颤。

心理上的恐惧,是潜水员首先要克服的问题。第一次到江里实训的经历,中士刘海龙始终难忘。“尽管提前做足了心理准备,第一次在江里下潜还是很害怕,短短20分钟感觉比1个小时都要漫长。”他说。

克服心理恐惧,虽然有技巧,但也没太多捷径可走。“怕就多下”,是老潜水员们告诉新人最有效的方法。刘海龙抓住每一次机会,一次次下潜,恨不得整天都泡在水里。

水下卸装自救训练,是潜水员生命安全的最后一道防线,也是刘海龙想要拿到潜水资质“入场券”的关键一环。

潜水员在水下随时可能面对装具被水草缠绕、氧气供应中断等各种突发状况。这个训练需要潜水员在水下脱掉全部装具,在没有装备保障的情况下,直面缺乏氧气供给、水压急速变化等挑战,是对潜水员心理、技能等综合素质的严酷考验。这,是人与深水的一场“搏斗”。

“装具出现故障,立刻逃脱!”结业考核时,随着考核组的口令下达,位于水底的刘海龙摘下氧气瓶,忍着缺氧带来的强烈窒息感迅速上浮。

“合格。”浮出水面的刘海龙大口喘气,与缺氧带来的窒息感相伴的,是内心压抑不住的喜悦。

两年时间,从连游泳都游不太好的新兵,到具备潜水资质的年轻警士,在成长的蝶变中,刘海龙渐渐习惯了与水为伴,更爱上了自己的战位。他说,“潜水要面临很多危险,一开始会害怕,但只要‘沉浸’下去,就会爱上这个职业,就能突破自我。”

“作为潜水员,任务很光荣,心里很自豪。”在采访中,记者发现,支队的许多官兵都不约而同地表达了他们对潜水专业的认同,对加入潜水员队伍这支新生力量的向往。

尽管许多潜水员都是兼职,平时要进行本职岗位的专业训练,但每逢有各类集训机会,官兵们都踊跃报名,支队更是为这支水下力量的发展建设投入大量精力。

“守护长江‘黄金水道’是我们的光荣使命,任务需要我们在哪里,转型重塑的难关在哪里,我们就要把主要精力放在哪里。”支队领导介绍说,作为一支在改革强军征程上新组建扩编的队伍,在任务牵引下,他们主动向水下新战场下潜。

那年,长江下游某水域发生客轮翻沉事件。虽相隔千里,但“余震”威力巨大。那段时间,作为备勤力量的支队官兵人人面色凝重:“如果我们的任务水域发生类似事件,我们有能力处置吗?”

使命在肩,居安思危,潜水员队伍必须加快培养。

刚起步时,支队也曾面临无经验、无骨干、无装备等种种困难。支队创新人才培养模式,每年陆续外送骨干学习潜水技能,终于从无到有打造出潜水作业的新生力量。

前不久,支队新修建的潜水馆正式落成。看着正在加紧训练的新一批自主培训潜水员,刘海龙感慨万千:现在支队自主培养潜水员的路径蹚开了、走顺了,场馆、教案都更加规范,新战友的成长速度比自己那时快了许多。

“现在条件越来越好、进步越来越快,我们作为先行者也不能掉链子。”刘海龙说。每天睡觉前,他总是抽出时间研究教材,加速充实自己,“在新战位上,我们也要加速‘下潜’,才能不负这个大有可为的时代。”

承受的是水压,淬炼的是胜战精神

微波荡漾,水面之下,一场突击正在悄无声息地进行。

二级上士王彬丞操控蛙人运载器在水下疾驰,悄悄抵近目标区域进行侦察。长江中本就暗礁众多、水流复杂,想要在这样的水域里快速突进,潜水员需要承受更大的压力。

无声潜伏渗透后,王彬丞通过水下通信系统及时传回“被劫持船只”的实时情报,为其后冲锋舟上的特战队员跳帮登船提供信息支持。

对于潜水员这个身份,许多官兵一开始认识比较模糊,只觉得新鲜、特殊。随着潜水员队伍初具雏形,如何让这支建在水上、用在水下的力量更好发挥作用,成为摆在支队党委面前的新问题。

在实战中淬火,在战场的坐标系中校准定位,通过一步一个脚印向前摸索,支队坚定信心:要把这支新生队伍,加速淬炼成一支真正具备两栖作战能力的精兵。

潜水员体检非常严格,起初,王彬丞只是抱着试试看的心态报了名。在院校顺利通过培训取得潜水资质后,回到部队,他发现自己才刚刚踏出第一步。

水下渗透,是潜水员们接触较多的一个训练课目,也是他们作为水下突击力量,在任务链条上担负任务最多的一环。

王彬丞归队后的第一课,就是啃下一系列厚厚的理论书籍。学得越多,他越感到潜水这个专业奥妙无穷。“只有了解不同水流、地形对潜行的影响,才能在复杂的水下环境中长时间隐蔽潜行。”他说,“能潜下去不过是第一步,上了战场打得赢才是最终追求。”

从相对安全的人工水域到复杂的天然水域,从打脚蹼到驾驶蛙人运载器,在持续的加压中,王彬丞不仅要抵御寒冷和复杂水流冲击,还要随时应对班长们设置的各种突发状况。这既是对技术能力的打磨,也是对心理素质的训练。

第一次看班长在水下驾驶蛙人运载器,王彬丞觉得兴奋与新奇。可当自己操控这小小的机器时,他发现远没有想象中那么简单。蛙人运载器没有方向盘,必须以自己身体的重心去控制方向。人在水中的方向感本来就几乎为零,想要在能见度较低的江水中驾驶运载器抵达目标,必须借助呼吸器上的水下指北针,而两种装备的协调使用难度很大。

水下训练中,王彬丞也一度手忙脚乱、晕头转向,记不清多少次在疾速行进中被不规律的水流冲下运载器。穿戴好装备潜入水中时,他常常会有短暂的不适与紧张,但随着不断下潜,会变得愈发专注。

“水下特战技能在应对特殊威胁、执行特殊任务时十分重要。”他说,“身上肩负的责任容不得我们半分松懈。”

未来战场就像江水一样变幻莫测,面对不确定的情况,唯有不断强化能力、打牢基础。在支队官兵心中,每一次训练都是为了在未来的实战中不辱使命,确保在祖国和人民需要时挺身而出。

走进支队放置潜水装具的库房中,随机拆开一套潜水服,记者发现,衣服里面竟然都是潮湿的。一旁的班长告诉记者,战友们都已习惯了,一天的训练结束,往往等不到潜水服干透,就会再开始新的训练。衣服的潮湿感,是冰冷江水日积月累的侵蚀,更是一批批官兵经年累月加压淬炼的印记。

潜入的是江河,闯出的是辽阔天地

微风轻拂,吹皱了水面。突然,水下一串水泡急促向上翻涌。透过清澈见底的潜水池,可以看到二级上士张洪翔正在上浮。

张洪翔一遍遍刷新着自己下潜的深度和作业的速度。作为支队组建后的第一批新兵,张洪翔的能力进阶之路与支队的转型发展同步。

入伍后不久,张洪翔和战友们先后出色完成处置水上交通事故、抗洪抢险等大大小小的任务。称赞面前,他们的心里满是成就感。而喜悦过后,则是充满硝烟味的复盘反思环节。张洪翔告诉记者,每次执行完任务返航途中,他总喜欢依靠在船舷。波浪起伏的江面能让他激动的心冷静下来,认真检视行动的不足。

这种反思的习惯,让潜水员们对周边一切事物的感知变得十分敏锐,也让他们始终保持着持续进取的心态。

一次,任务水域发生车辆坠江事故,这支年轻的潜水员队伍被推着站上“考场”。接到情况通报后,支队官兵迅速抵达事发水域展开救援,通过测声仪精准锁定水下车辆的位置,传回第一组珍贵数据。

这组数据却让张洪翔和战友们压力巨大。因为,事故车辆已沉落到远超他们平常作业的深度。

“当时,觉得有无数双眼睛看着我们。”张洪翔鼓起勇气,火速穿戴好潜水装具,决定下水试试。

水下暗流涌动,泥沙翻腾,张洪翔抗击着干扰,不断下潜。随着深度增加,他呼吸越来越急促,水压挤迫着胸腔,传来一阵阵钻心的痛。

张洪翔还想继续坚持,却被战友用信号绳拉出了水。出水后,他呆坐在甲板上,一股挫败感涌上心头。

没人苛责这支还略显年轻的队伍,但这次沦为“配角”的任务经历,给了他们一记“棒喝”:当踏入战场时,没有任何客观理由可言,只有胜负、成败之分。

针对在任务中暴露的短板,支队开始进行沉物打捞、水下搜救、水下探摸等重难点课目强化训练,并决定抽组15名潜水员赴院校开展升级训练。

张洪翔第一个向组织递交了申请。在院校受训那段时间,他每天行色匆匆,两步并作一步走,一天“掰”成两天用,在游泳馆把自己练到精疲力竭才罢休。在专业老师的指导下,他购买了一批辅助教材,对照着改进入水出水动作,一次次压缩作业时间。

学成归来,张洪翔成为支队首批取得混合气潜水资质的潜水员,潜水深度和作业能力进一步得到拓展。

潜入的是江河,闯出的是辽阔天地。潜水队员们的突破,带动着队伍能力进阶。伴随着能力突围,他们逐渐走出长江,走向更远的战场。近两年,支队潜水员们远赴千里之外,3次执行国家重大外事活动安保水下探摸任务。

首次接到任务时,张洪翔和战友们围绕单兵技能、装备操作、小组协同等,连夜展开课题攻关。在半个月的临战训练中,他们主动潜入陌生水域,模拟作业环境,检验改进了多种作业方式,确保任务圆满完成。

从追赶到弄潮,过往经历让张洪翔常常设想如何面对明天的“新水域”:改用手持声呐会不会提高效率?磁吸打捞器有没有探测盲区?水下机器人深水侦察和抓取作业能力能不能进一步优化等等。这些思想的火花,标定了这支队伍锐意进取的新航向。

潜水馆的建成,为张洪翔和战友们提供了更有操作性的作业环境。他们马不停蹄围绕水下爆破、水下射击、水下焊接等新课题展开专攻精练,同时结合任务复盘中的问题,检验自主研发的水下探摸辅助器材作战性能。

立身辽阔水天,眺望新的远方。张洪翔告诉记者,想要立稳潮头,唯有不断突破能力禁锢。“我们还要尽可能压缩能力生成周期。”他说,“今天多一分准备,未来才能不负重托。”