点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

铁笔丹心卫山河

■吴佳熹

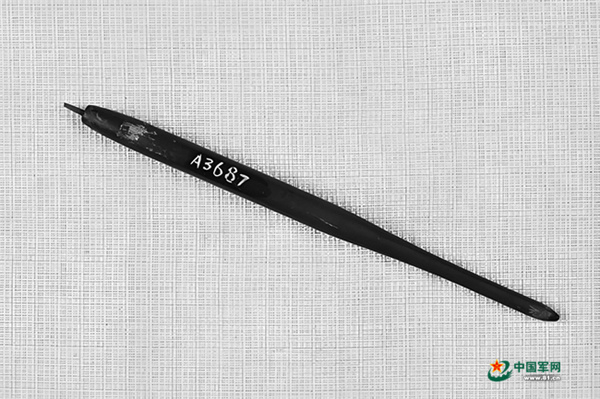

图为周保中使用过的铁笔,现藏于吉林省博物院。

铁笔和普通的笔不同,它不能用来在白纸上写字,却能镌刻蜡纸、制作油印品。在吉林省博物院里,收藏着这样一支珍贵的铁笔,它的主人是东北抗日联军的主要创始人和领导者之一周保中将军。在长白山密林的篝火旁,周保中常常刚放下带着余温的驳壳枪,就拿起了这支看似朴实无华的铁笔,它与钢枪共同构成了周保中“一手拿枪保家卫国,一手执笔唤醒人民”的战斗姿态,同时告诉后人,真正的胜利,既要靠子弹穿透敌人的胸膛,也要靠信仰照亮民族的未来。

1932年,周保中肩负着党组织的重托,投身于艰苦卓绝的东北抗日斗争。“哪管饥饿疲乏,断指裂肤,不顾暴风烈日,雷电雪雨,捐躯轻鸿毛,荡寇志不渝”是他立下的铮铮誓言。同年10月,周保中在率领部队攻打宁安县城时,腿部中弹,却坚决不下火线,忍着剧痛指挥作战,直至战斗胜利。没有医疗器械和麻药,他就让战士们用铁钳拔出子弹,并用刮刀刮去被子弹打烂的皮肉,战士们被他的顽强意志深深震撼。在五道岗战斗中,他指挥部队以少胜多,击毙日军数百人。敌人曾发布悬赏要“一两黄金换周保中一两肉”,他英勇无畏的精神让敌人闻风丧胆。

铁笔言道义。在民族存亡的关头,最锐利的武器不仅是钢枪,还有思想;最持久的抗争不仅是战场上的拼杀,还有心灵上的觉醒。周保中的铁笔很轻,但四万万人的意志,能让它重过山河。每当枪炮声暂歇,周保中便会拿起铁笔奔赴“第二战场”。在日军的严密封锁下,东北抗日联军与群众的联系几近断绝。在困境中,周保中决心用笔杆子宣传抗日,号召东北人民团结起来,打破军事封锁,凝聚抗日力量。于是,他指挥第二路军创办《东北红星壁报》,并亲自发表《宣传问题概论》。在物资匮乏、条件艰苦的东北抗联营地,在躲避敌人追击的间隙,周保中手握铁笔,在钢板的蜡纸上刻写了大量重要文件和抗日传单。许多振奋人心、凝聚力量的文字,在铁笔的镌刻下,通过油印机制作成宣传品,如同星星之火散发到东北大地的各个角落,将抗日的决心、革命的真理,源源不断地传递到每一位战士与民众的心中,为抗战的最终胜利持续提供精神力量。

铁笔凝智慧。铁笔不仅用于宣传,还承载着周保中对革命事业的深入思考与战略部署。他用铁笔刻写作战计划、战术分析、指示命令和战场情报,将这些重要文件通过油印的方式印刷出来,传递给所属各部队。在辗转征战中,这些油印文件穿越敌人的封锁线,送达战士们手中,指导东北抗联队伍与敌周旋、克敌制胜。每一份油印文件的背后,都凝聚着周保中对战争局势的精准判断和对革命胜利的坚定信心。他还编写了多本教材,成为抗联官兵宝贵的精神食粮。

英雄逝去,忠魂永存。就像周保中的名字——保卫中华,他用实际行动践行了“竭能力于万一,救人民于涂炭,拼死力与国际帝国主义者相反抗,拯救中华”的毕生追求。毛泽东同志在接见他时称赞道:“保中同志在东北十四年抗日救国斗争中写下了可歌可泣的诗篇。”如今,战争的硝烟已经散去,但周保中展现的优秀品质值得我们学习和传承。作为新时代革命军人,首先要从思想上厚植爱国主义情怀,涵养一颗赤胆忠心,始终心怀“国之大者”,坚持爱国和爱党、爱社会主义相统一,自觉把个人理想、奋斗熔铸到强国强军伟业中。一方面,要在困难逆境面前不退缩,挫折打击面前不气馁。即使条件艰苦、环境恶劣,也要以坚定信念不懈前行。另一方面,敢于斗争的同时也要善于斗争。干事创业空有蛮力和一腔热血是不行的,我们当学习传承周保中“以铁笔破围剿”的智慧,在困难考验面前保持头脑冷静,不断提高斗争艺术、增强斗争本领。以灵活机变的智慧不断破解现实矛盾问题,做到智勇双全。如此方能以一颗丹心为强军事业持续贡献力量,制胜未来战场。