点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

■李国杰 赵亚飞

6月,美国Meta公司与安杜里尔公司披露了一则消息,称将携手研发一种新型军用头盔。该头盔将融合增强现实、虚拟现实与人工智能技术,具备夜视、目标识别、导航、实时数据共享与远程指挥功能,被一些媒体评价为“在一定程度上体现着步兵头盔发展的新趋势”。

在众多装备中,军用头盔受关注的程度一直不高,但这并不意味着其变化不大。事实上,自20世纪初问世以来,军用头盔一直在应用中不断发展,逐步从陆战领域扩展至空战、海战、电子战领域,演变出步兵头盔、坦克兵头盔、空降兵头盔、飞行员头盔以及电子战头盔等多种类型。

同其他类型头盔一样,步兵头盔也是战场需求与科技进步相结合的产物。从单纯的防护装具到如今的智能化作战平台,步兵头盔经历了一个从简单到复杂、由单一到多能的发展过程。步兵头盔是如何诞生的?其发展经历了哪些阶段?未来将具备何种特质?请看本期解读。

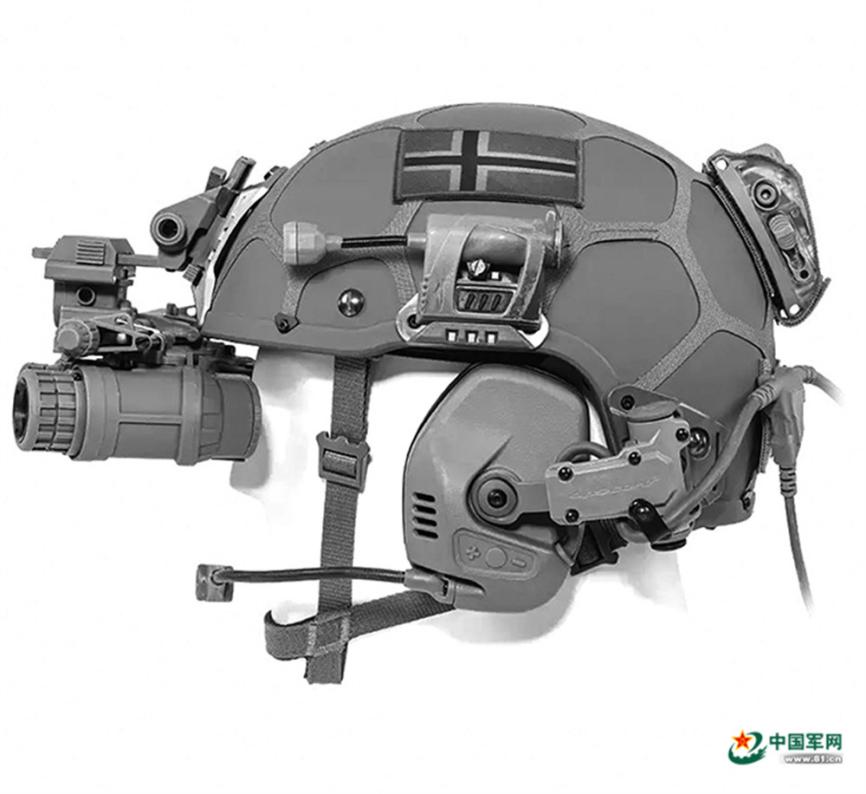

带夜视仪与耳罩耳机的法国Hjelm头盔。

法国Hjelm头盔。

带护目镜和颌护具的英国Virtus头盔。

俄罗斯6B7-1M头盔。

美国凯夫拉ECH头盔。

英国Virtus头盔。

炊事员铁锅催生的灵感

从某种程度上来说,现代步兵头盔的问世是“无心插柳”之作。

一战初期,欧洲各国士兵大多佩戴软帽或布制军帽,几乎无法为士兵的头部提供有效防护。随着堑壕战的展开,子弹、炮弹弹片、飞溅的石块以及其他碎片逐渐成为夺走士兵生命的重要伤害源。1914年一次战斗中,法军一名炊事兵在遭遇德军炮击时把一口铁锅罩在头上,结果仅受轻伤,因此成为阵地上唯一的幸存者。法国的阿德里安将军得知此事后受到启发,于是要求相关部门研制金属制成的头盔配发给前线部队使用,这便是“阿德里安头盔”。这种头盔一度成为法军在一战乃至二战期间的制式头盔。该头盔主要由钢制成,重量较轻,头盔顶部的脊状结构用来分散来自上方的冲击力。受当时生产条件和设计理念限制,“阿德里安头盔”的防护能力有限,仅能防御从远处射来的流弹和弹片。

1915年,英国推出了“布罗迪头盔”。此种头盔设计简洁,平坦、宽边的碟状外形能够有效抵挡从上方掉落的弹片和石块,但是这种头盔能够为士兵提供的侧后方防护比较有限,佩戴者很容易因两侧及后部暴露过多遭到弹片杀伤。

在借鉴英法两国设计基础之上,德国于1916年设计出M1916型头盔,该头盔因独特的倒置煤斗造型被戏称为“煤斗盔”。这款头盔由一块厚钢板整体冲压而成,与同时期其他头盔相比,覆盖面积更大,能有效保护士兵的头部、耳朵和后颈等关键部位。作为德军的标志性装备,这款头盔不仅在一战中被广泛使用,还在二战中被改进沿用。此外,这一时期头盔的典型代表还有苏联的SSh-36型头盔和美军的M1型头盔等。由于这一时期军用头盔主要由钢铁制成,因此被称为“钢盔”。

从外观上看,钢盔通常呈圆润、略显笨重的形状。这种形状的选择绝非偶然,圆润的轮廓能使入射弹体发生偏转,有效分散冲击力,降低头部遭受致命伤害的风险。略显笨重则是因为钢盔的材质一般是高强度的合金钢,这种材料兼具出色的硬度和韧性,能够抵御尖锐物体的穿刺,在遭受强力冲击时不会轻易断裂,同时还能通过适度变形吸收大量的冲击能量。

除了最基础的防护功能,步兵头盔还具有提振士气和标识身份的作用。头盔不仅能让士兵感到更加安全和自信,而且也是战场上识别敌友的标志。例如,德军的“煤斗盔”和英军的“布罗迪头盔”外形特征都很鲜明,有助于士兵快速区分敌我。

追求更轻更坚固更多能

作为战场需求与科技进步相结合的产物,步兵头盔一直在不断演进。

二战结束后,随着武器威力的不断增强,特别是随着信息化时代的到来,传统钢盔越来越难以满足现代战场的防护需求。于是,世界各国纷纷开始运用新材料、新工艺升级步兵头盔。这一时期,凯夫拉纤维的应用尤为引人关注。

1965年,美国杜邦公司在实验过程中意外发现一种高性能芳纶纤维——凯夫拉纤维。这种材料重量轻、强度高、耐高温、抗冲击,很快被应用于制造头盔和防弹衣。1983年,美军正式列装了由凯夫拉纤维制成的PASGT头盔。这款头盔由多层芳纶织物浸渍树脂制成,比传统金属头盔更轻、更坚韧,其列装标志着军用头盔正式从“钢盔”时代迈入“非金属”时代。

随后,世界各国相继开始研制本国的非金属头盔。1988年,日本陆上自卫队列装了88式头盔,这种头盔同样采用芳纶纤维制成,盔体平均厚度为1厘米。与之前装备的66式钢盔相比,重量减轻了22%,防弹性能提升了35%。20世纪90年代末,俄罗斯研制了6B7型头盔。该头盔采用新一代芳纶纤维材料,重约1.5千克,具有较好的耐温性能和使用寿命,并可方便地加装防化、防毒、通信等其他装置。经过持续革新,该头盔衍生出多款型号,如6B7-1、6B7-1M以及6B7-1A等。

除此之外,英国、法国、澳大利亚、越南等国也陆续装备了芳纶纤维头盔,如英国的Virtus系列头盔、法国的Hjelm头盔、越南的A2头盔等。

经过持续演进,现代步兵头盔已形成一套标准化结构体系,主要由外盔、内衬和悬挂组件3部分构成。外盔通常由强度高、韧性好的材料制成,这些材料能够吸收、分散子弹或弹片的冲击力;内衬主要由多层功能性材料复合而成,具有吸汗、透气、保暖、减震等作用;悬挂组件连接外盔与内衬,帮助调节和适应不同头型的士兵。

纵观现代步兵头盔的发展不难发现,其具有如下特点。

防护力越来越强。由于新材料、新工艺的采用和普及,现代步兵头盔的防护性能越来越强。例如,PASGT头盔的改进型MICH头盔,可以抵御9毫米手枪子弹射击,在一定距离内甚至能够抵御步枪子弹射击。2011年,美军开始列装增强型战斗头盔ECH,并经历了实战检验。2018年,美军一名上士在阿富汗东部遭遇伏击时,其所佩戴的ECH头盔成功抵挡了7.62毫米步枪子弹的射击。

重量越来越轻。在追求更高防护性能的同时,最大程度地降低头盔重量,是当前各国步兵头盔发展的一个显著特点。日本陆上自卫队的88式头盔标准重量只有1.1千克左右;俄军的6B7-1A型头盔,全重仅为0.9千克;美军FAST头盔因采用新设计,重量控制在0.7~0.9千克之间。重量的减轻,有效提升了头盔佩戴的舒适性。

功能越来越多。现代步兵头盔在功能上呈现出多元化发展趋势,已从单一防护装备逐步演变为集成多种功能的综合性战术平台。2022年,美国《陆军时报》披露的被称为“下一代集成头部保护系统”的NGIHPS头盔就体现出这一点。该头盔能够集成多项新型单兵电子设备,通过空气净化模块、氧气模块提升单兵在地下、密闭空间以及有毒有害空间内的战斗维持和防护能力,还将集成“个人视觉增强系统”,赋予士兵战场“全视”能力。

技术赋能带来全新变化

随着信息化、智能化技术的发展,在新理念、新材料、新技术赋能下,步兵头盔正在不断拓展“顶上功夫”,并呈现出一些新的变化。

一是模块化。未来的步兵头盔将高度模块化,使用者可根据不同的作战环境和任务需求,快速更换或升级头盔上的功能模块,比如夜视功能模块、通信模块、生命体征监测模块等。这种灵活性,也能大大缩短装备维护时间,并确保士兵在面对多样化战场环境时,始终拥有最佳装备配置。

二是集成化。未来,步兵头盔将进一步突破传统防护装备的单一功能定位,通过引入、整合夜视技术、通信技术、环境感知技术等,实现使用功能和效能的最大化。这种集成不仅能达到一盔多用的目的,还能通过集成使头盔变得更加适用和紧凑。

三是智能化。随着人工智能、大数据以及创新算法的普及,步兵头盔将变得更加智能。特别是穿戴计算技术的迅猛发展,为步兵头盔带来前所未有的发展活力。未来的步兵头盔将能够用于实时处理大量战场信息,包括敌我识别、环境感知、战术协同等关键数据,并以直观、易懂的方式呈现给士兵,提高其决策的时效性和准确性。另外,随着虚拟现实和增强现实技术的不断进步,步兵头盔还将能够为士兵提供身临其境的训练体验,进一步提升其训练作战水平。

四是交互化。在人机交互方面,生物识别技术的引入将为步兵头盔带来革命性变化。脑电波识别、眼动追踪等技术的应用,将使士兵能够通过更加自然、高效的方式与装备进行交互,减轻士兵在紧张作战环境中的心理压力和认知负荷,提升战场上的反应速度和作战效率。

供图:阳 明