点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

学员俱乐部为成长赋能

■韩晓东 赵 明 魏 娜

学术报告厅内,19个学员俱乐部的学员代表依次走上讲台,通过图文、视频等形式,展示俱乐部近一年开展的丰富活动和建设成果。

台下,来自不同教学系的5名高职教员在第一排就座。作为考核专家,他们不时抬头提问、侧身交流、落笔打分。后排的俱乐部指导教员们既紧张又期待,做好随时进行“场外援助”的准备。

这是海军航空大学青岛校区“星级学员俱乐部年度考核”的现场——每年初,该校区各学员俱乐部通过接受考核总结过去、筹划未来。

“一方面要看获奖数量、成员多少等量化指标,另一方面要看俱乐部对学员军事素质、创新思维、人文素养等方面的培塑。”考核前,各评委与指导教员就打分标准达成一致。

考核标准反映的是教学理念和育人方向。近年来,该校区结合学员兴趣爱好和部队需要,探索“俱乐部+主课堂”“海味+战味”育人体系,用课程教学夯实学员知识根基,用学科竞赛检验课程教学效果,用俱乐部平台激发学员动力活力,培养了一大批心怀热爱、不懈奋斗的海天擎鹰人。

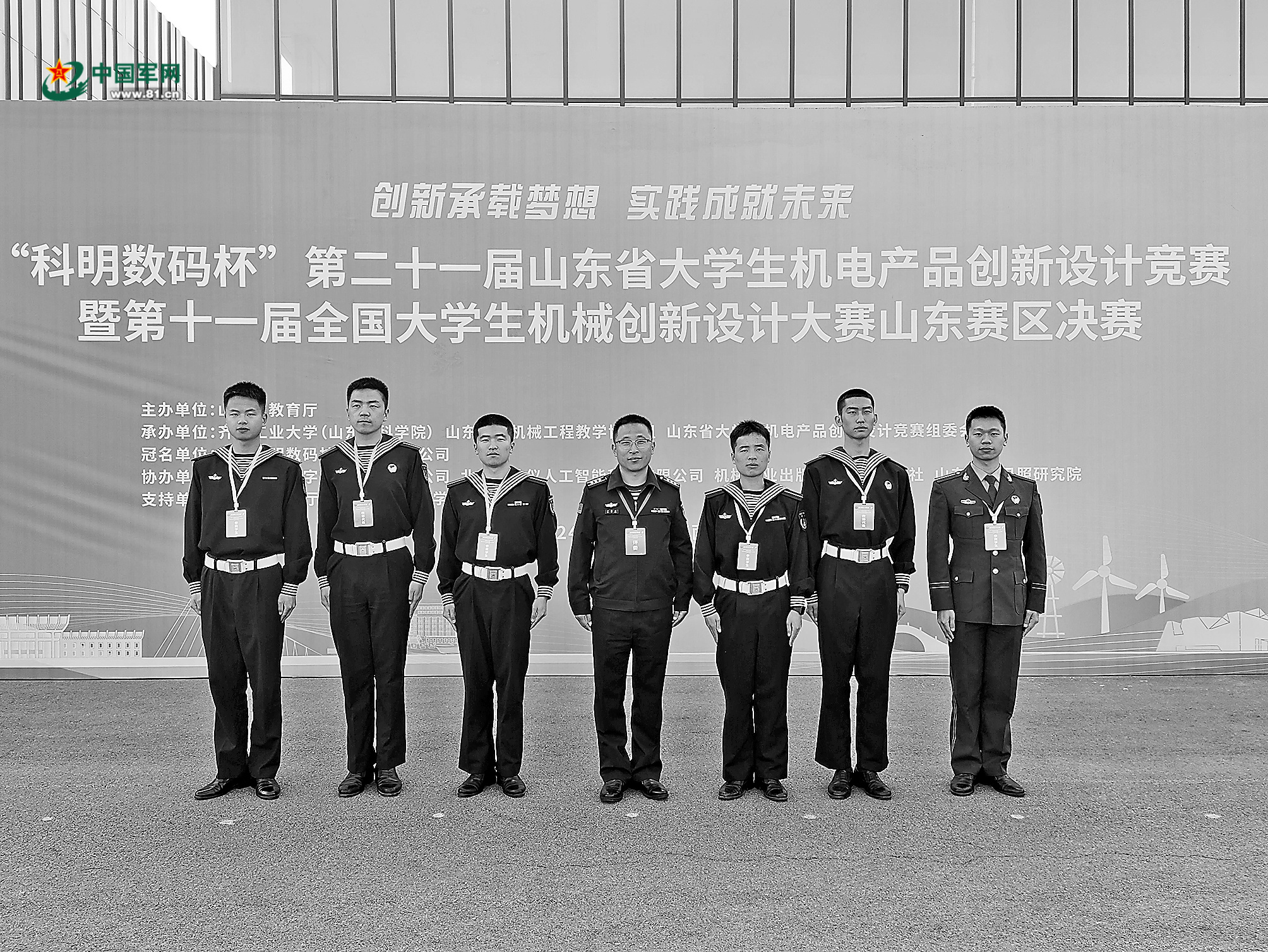

海军航空大学青岛校区机械创客俱乐部在第十一届全国大学生机械创新设计大赛上斩获佳绩。

擎鹰梦想在这里点亮

“去年,我们俱乐部学员毕业联考优秀率90%,外场课平均90分以上,职业技能鉴定通过率100%……”

海军航空大学青岛校区“星级学员俱乐部年度考核”现场,第一个进行汇报的学员陈成率先亮出“成绩单”——所在俱乐部学员实践能力数据图。

陈成是“飞鲨”俱乐部的学员代表。为何他们的动手操作能力如此出色?带着问题,笔者走进该俱乐部活动现场,一探究竟。

在某标准化机库,学员们围着战机爬上爬下,进行发动机维护、通电接电、军械拆装等操作。不仅如此,他们还可以通过模拟器开展陆基、舰基起降,对空、对地攻击等数十个飞行课目。经过反复操作和模拟演练,学员们对课堂所学知识的理解不断加深。

毕业学员黄家宝就是获益者。他曾是“飞鲨”俱乐部一员,到部队后任飞行团机械师。工作中,他活用在校操作经验,将飞机机翼检修方法与飞机舵面铰链检查相结合,及时发现并处置了相关隐性安全问题。

“我们的理念是寓学于行、寓学于乐,真正把学习力转化为服务部队的战斗力。”汇报结尾,陈成的话引起台下官兵共鸣。

不仅“飞鲨”俱乐部,无人机航模俱乐部的学员们也对飞机构造了如指掌。都说每一名海军航空兵心中都有一个飞翔梦,学员吴锦鑫也不例外。

第一次走进无人机航模俱乐部的活动室,环顾四周,吴锦鑫感到大开眼界:地板上,从螺旋桨飞机到固定翼飞机,排列摆放着不同大小和类型的航模;展架上,一排排军内外大赛获奖证书引人注目;实验桌上,一沓沓手绘稿蕴藏着设计者的灵感和匠心……

“我要在这里创造一架自己的飞机!”吴锦鑫内心振奋。

制作模拟器、实测模拟器、制作成品飞机;试飞、坠机、复飞……3个月过去,所有步骤按流程实施,吴锦鑫的航模却怎么也飞不成功。

一筹莫展之际,指导教员马洪儒拿起无人机模型,仔细端详后说:“实践的成功,离不开扎实的理论支撑。结合课堂内容,我们要重新思考各部分结构的功能是否得到发挥。”

于是,吴锦鑫开始认真琢磨原理,探寻问题所在。在和俱乐部成员们深入研究探讨后,吴锦鑫发现飞机的尾翼设计不够合理,导致飞行中无法控制方向。

经过细致周全的改进后,无人机再度起飞,绕行一圈、两圈、三圈,着陆……完成了一系列飞行动作后,吴锦鑫身后传来战友们的欢呼声。

这次经历获得的数据,被吴锦鑫写进了毕业论文中,获得评审专家一致认可。

该校区发布的毕业学员跟踪调研报告显示,部队普遍反馈,参加过俱乐部创新实践活动的学员军事素养更高、岗位适应能力更强,“俱乐部+主课堂”的培养模式育人效果明显。

创新火花在这里迸发

起身、加速、投射,命中目标……考核现场,机械创客俱乐部成员通过视频展示了他们在全国大学生机械创新设计大赛上的参赛作品——某型多功能自动化陆上机器人,吸引了在场专家的目光。

凭借出色的创新成果,机械创客俱乐部连续两年被评为星级学员俱乐部。

谈到如何从成百上千件参赛作品中脱颖而出时,该俱乐部的学员上官培统笑着坦言:“原本是陪着同学来报名参加俱乐部,没想到自己也一同报了名;更没想到自己还有创新潜能,并且得到了充分释放。”

去年3月,学员们从俱乐部指导教员崔爱永口中得知,第十一届全国大学生机械创新设计大赛即将开始。作为机械专业的学员,上官培统和战友们摩拳擦掌,决心要一展专业特长,取得一个好成绩。

在确定项目方向和设计方案后,大家兴致勃勃地购买材料动手组装。但很快,他们就遇到了技术瓶颈。

机器人运动的核心在于供能。上官培统有些拿不定主意:电池供能是一次性的,不能循环利用,太阳能绿色环保可持续,但使用不便,该如何选择?

一次,上官培统在与战友聊天时,得知其家人新购买了一辆油电混动的汽车,脑海中瞬间闪现灵感。“汽车可以油电混动,我们也可以做‘电能+太阳能’的混动模式,既解决单一供能问题,还兼具创新推广价值。”

说干就干,看电路线、焊电容、装主板……学员们边做边学,掌握了许多新技能。经过反复尝试,不断调整改进,他们完成了自己设计的作品。

大赛现场,上官培统和团队成员制作的机器人凭借功能的多样化和供能模式的亮点,获得全国二等奖。

“充分发挥想象力,善于从生活中的事物进行联想,这次俱乐部参赛经历锻炼了我的思维迁移能力。”总结经验时,上官培统说。

事实上,除了敢于“破圈”的想象力,创新有时还要有否定自我的勇气。

大三之前,数学建模俱乐部的学员吴雨悦已在全军竞赛中斩获最高奖项。然而,接下来两次在全国竞赛中“折戟”,又让她一度对自己产生了怀疑。

去年9月,卷土重来的吴雨悦和战友组队,第三次闯入全国大学生数学建模竞赛的“决赛圈”。定下题目后,他们开始构思模型、上手编程,但总是卡在半路行不通。“当时我以为自己与更高的领奖台无缘了。”吴雨悦说。

距离提交比赛结果还有不到3天,小组成员海航硕建议:“我们不如大胆一点,全盘推倒以往的非线性模型与遗传算法,使用线性处理来一个‘绝处逢生’!”

时间来不来得及另说,新的处理模式能演算出结果吗?面对这个问号,吴雨悦和战友选择勇往直前。“可能会碰得头破血流,可能最终颗粒无收,但这本就是一个对未知领域的探索过程。”她心想。

事实证明,所谓创新的“灵光一现”往往是奇迹的起点,线性处理使得建模求解复杂度降低,编程所需时间显著缩短。

“小吴,你们成功了,拿到了全国一等奖!”按捺不住激动的心情,吴雨悦迅速点开教员分享的获奖名单。当看到自己和战友们的名字时,她不由得湿了眼眶。

前不久,吴雨悦被表彰为海军航空大学2024年度“强军先锋”。谈及未来,她自信地说:“参赛的经历激发了我敢闯敢试的勇气,我将再接再厉,在实践中发现和创造更多新的可能。”

奋进力量在这里汇聚

除了成果和荣誉,今年俱乐部评价标准中,还有一个重要指标,是承办学校大型活动。

首次开展学员俱乐部考核时,政治教员范晨在看完读书、摄影、新闻报道相关俱乐部的展示后,敏锐地意识到,这几个文化类俱乐部有很多共通之处,可以组成一个“文化联合体”,搭建“思政小课堂”。

“从历史走向未来”音乐情景思政课现场。汪余博、王长歌摄

去年,校区计划组织“从历史走向未来”音乐情景思政课。政治工作处干事庞星是这次活动的总导演。她发现,想要讲好这堂思政课,仅靠自己的力量是不够的。范晨建议她可以充分发挥几个文化类俱乐部的力量,让学员们共同参与进来。

“情景剧可以用不同历史时期涌现的精神为主线进行”“演出节目还要体现海军航空兵的兵种特色”……音乐情景思政课筹备会上,各文艺类俱乐部成员提出的想法被庞星一一记在本子上。思想碰撞中,一堂以我党我军团结奋进历史进程为主线的剧目逐渐清晰起来。

会后,各俱乐部积极发挥特长,按照分工投入准备——读书俱乐部学员协助创作剧本,电声乐队俱乐部参与节目演出,学员记者俱乐部负责宣传推广,摄影俱乐部负责节目视频制作和摄影摄像。

演出当天,大幕拉开后舞台灯光依次点亮,15个节目生动反映党的百余年奋斗历程。其中,《十送红军》描绘了长征路上的艰苦卓绝,《抗日军政大学校歌》展现了抗日战争中革命战士保家卫国的英勇无畏,《我从甲板起飞》则讲述了两代舰载机飞行员为海军航空兵部队发展作出的突出贡献……

为了能扮演好抗日民族英雄赵一曼,读书俱乐部学员施蔺杉在演出前反复认真阅读《赵一曼传》,并对照老电影《赵一曼》中的表演进行揣摩。

冷色的聚光灯下,短发干练的施蔺杉眼角噙泪,声情并茂地朗诵着赵一曼牺牲前留给儿子的两封家书。静静聆听的师生们,很多人眼里闪烁着泪光。待她朗诵完毕,现场爆发出热烈的掌声。

“那一刻仿佛跨越了时空。走近赵一曼,深入了解她的英雄事迹,革命战士的形象在我心中更加立体丰满。”回到学员队,施蔺杉和战友们发起了课前5分钟“读红色家书”活动,把更多革命先烈的家书和背后的故事讲给学员们听。

音乐情景思政课落幕了,但历史的回声绵延不绝。学员记者俱乐部的成员罗邦辉,将节目音频通过“擎鹰”电台播放出来,回响在校园的每个角落。

战歌飞扬,豪情满怀。传承红色基因,昂扬精神风貌,学员们信心满怀奔赴万里海疆。战舰甲板、岸滩阵地、高山站台、海岛哨所,都留下他们奋进的足迹。