点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

■何铁城 彭 镡 解放军报特约通讯员 董 鑫 记者 钱晓虎

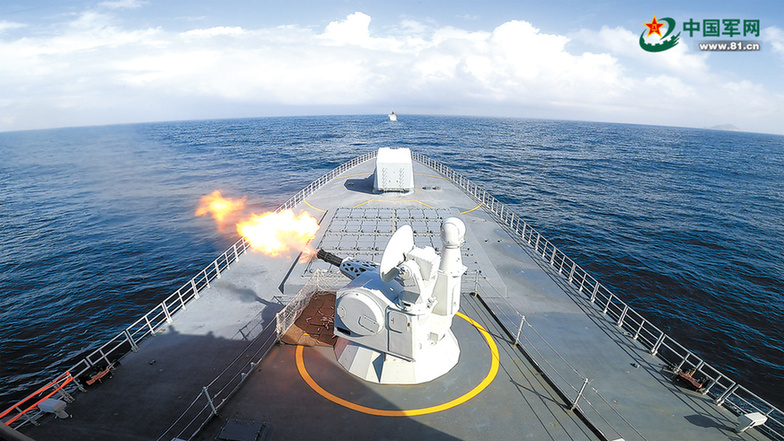

编队训练中,大连舰副炮射击瞬间。杨云翔摄

在最近刷屏网络的一段视频中,山东舰舰员仇泽楷面对镜头讲述了一次编队训练时,他看到的震撼场景——

编队中的驱逐舰一连发射多枚导弹,伴随尖锐的破空声,这些导弹如离弦之箭,直冲云霄……

前有“飞鲨”狩猎,后有利箭制敌。这一刻,航母编队的强大战斗力变得具象化。

这种震撼,海军某驱逐舰支队延安舰操舵兵刘益龙也感同身受。

“太过瘾了,舰载机起飞时我就在驾驶室,通过望远镜甚至能看见蒸腾的气浪!”银灰色的机身掠过战舰,引擎的轰鸣声,依然让多次参加航母编队训练的刘益龙心潮澎湃。

细数战舰陪伴航母的日日夜夜,刘益龙打开了话匣子。

一次编队训练,外舰一路尾随,并试图抵近侦察。指挥员立即下令把定航向,将外舰阻隔在安全距离外。最终,外舰转向驶离。刘益龙在战位上没有丝毫害怕,他说:“置身自己的航母战斗群,那叫一个提气!”

刘益龙不禁想起任务动员教育时的一张老照片。照片中,刘华清同志踮起脚尖,望向美国航母舰载机时渴望的眼神,深深印刻在刘益龙心里。

在那热切的目光中,人民海军不断发展壮大。如今,我们拥有国产航母,随着新型导弹驱逐舰加入,编队综合作战能力得到进一步跃升。

刘益龙喜欢看舰载机的尾焰,白天是“淡淡的蓝色”,夜间是“粗壮的蓝白色”。

蓝白色,代表油料得到充分燃烧,是迸发全部动力、全速前进的颜色。弱冠之年,能够操纵最先进的舰艇,伴航母、斗风浪,刘益龙说自己是幸运的。

年轻官兵与战舰相互陪伴、相互塑造、相互成就,从深蓝走向更远的深蓝。

“组织把最先进的装备交给我,用好是及格,发挥作用到极致才是优秀”

说起海口舰首批舰员,大家不约而同地会想起技师周帅。

狭窄的机舱内,周帅与管线装备为伴,在机器的轰鸣声里、在蒸汽与钢铁的碰撞中,他开始了自己的“战斗”——守护燃气轮机,守护战舰“心脏”。

周帅守护着“中华神盾”,“中华神盾”也成就了他。

最美新时代革命军人、全军“爱军精武标兵”、二等功臣……拥有的荣誉很多,周帅常挂在嘴边的自称却是“海口舰首批舰员”。

周帅从未想过,学柴油机专业的自己会被抽调到当时最先进的海口舰担任燃气轮机技师。那时,他与今天的刘益龙一样年轻。

燃气轮机是世界上很多先进舰艇的标配,但对周帅而言是全新领域。

“粗看差不多,细看完全不一样。”面对完全陌生的理论、设备、技术,周帅只能从零学起。他白天跟着厂家院所技术人员摸装备、学实操,晚上一个人啃书本、钻理论。

“必须自己查一遍、画一遍,对原厂图纸不能盲目按图索骥。”除了眼看、耳听、心记、嘴问,周帅还坚持做到“手至”。他一寸寸地“摸”清管线的走向和分布,蒙着眼也能知道阀门位置和管道分布。

靠着对装备的热爱,周帅很快成长为一名燃气轮机专家。他先后提出9项改进建议、3项创新发明,均被战舰的设计、生产单位采纳,并在同类型战舰上得到推广使用。

2008年12月26日,海口舰在海南某军港解缆起航,与武汉舰、微山湖舰一道,奔赴亚丁湾执行首批护航任务。

长鸣的汽笛就是周帅的“冲锋号”。此次护航,124个日夜,连续航行33000多海里,他创下燃气轮机安全运行无故障纪录。

“肯钻研、能吃苦、敢战斗,这就是首批舰员的好样子!”随着新型舰艇接连入列、装备不断更新换代,需要越来越多的“周帅”,勇攀驾驭前沿装备的高峰。

“在海空情况相对复杂的陌生海区密集开展课目训练,对于检验新质作战力量作战效能发挥、推动人和武器装备科学结合有着重要意义。”重任在肩,海口舰所在的海军某驱逐舰支队打破常规,大力推动人装重融、系统重构、能力重塑。

一场联合演训活动拉开序幕。该支队邀请经验丰富的友邻部队担任蓝军,深度检验战法训法。

“威胁多元、方向多维、干扰多样,这样的对抗才有意思。”合肥舰雷达技师刘晓杰还没来得及感慨,“敌机”已经凌空。

“雷达受到干扰,目标回波消失!”指挥员结合当面态势快速调整方案。刘晓杰按照预案采取抗干扰措施,试图锁定目标。

“抗干扰手段失效,无法稳定跟踪!”望着屏幕上“顽固”的带状噪点,刘晓杰再没有之前的从容淡定。

刘晓杰深知,若是在战场上,看不见敌人意味着什么。

“建立双舰协同。”指挥员冷静而清晰的口令将刘晓杰的思绪拉回当下,他瞬间清醒——自己不是孤军奋战。

收到银川舰实时共享态势目标后,系统自动解算方位信息。“目标跟踪稳定,请示射击!”

指挥员一声令下,职手立即按下开火按钮。最终,合肥舰、银川舰成功防抗3批次目标。

“组织把最先进的装备交给我,用好是及格,发挥作用到极致才是优秀。”指挥员在这次对抗中深有体会,做不到极致就无法在实战中把握胜算。

在主动作为、探求极致的路上,该支队的脚步从未停歇:极限条件下检验某武器系统打击能力,缩短反应时间1倍以上;参加上级比武考核期间创新主炮射击战法,并大胆使用,在多项目中勇夺第一;检验对海雷达对低空慢速目标捕获能力,实现尽早尽远发现并捕捉目标微弱信号……仅2024年,他们攻研各类战法训法30余项,其中多项经过实战化检验。

“首发命中,首轮击毁,需要靠‘科技+’在不确定因素中快速准确找到确定性”

“发现目标!”

“和平团结-2024”联合演习中,“敌情”突至。合肥舰与坦桑尼亚海军舰艇组成联合编队,迅速占据有利阵位,各战位旋即进入作战状态。

抵达射击就位点后,各项射前准备工作有序进行,射击指挥员孙开卷紧盯火控台,确认舰炮状态始终保持正常。

冬日的印度洋暗流汹涌,受海区风向流向的影响,漂浮靶向预定射击区域外快速运动。指挥所研判后下达转向指令,调整射击阵位,原定的左舷射击改为右舷。

孙开卷沉着应对,根据以往数据下达预先修正量,稳定跟踪目标,首轮射击即将其摧毁,得到编队领导和坦桑尼亚军方观摩团高度赞扬。

“首发命中,首轮击毁,需要靠‘科技+’在不确定因素中快速准确找到确定性。”该支队领导告诉记者,经过多年磨砺,他们摸清了装备的“脾性”。

昆明舰是我国自主研制的新一代导弹驱逐舰首舰,列装之初,新型舰炮让“老炮手”桂彬彬吃尽了苦头。

在首次实弹射击中,由于装备差异大、适应时间短,较低的命中率给桂彬彬来了一个“下马威”。

该支队领导知道“拓荒者”的不易。他们迅速组建攻研小组,誓要攻克这个难题。技术人员来了,与指挥员、专业职手深入战位,在不确定因素中探寻分析——

气象条件不可控,运用数据软件对海区气象进行模拟和研判,并根据实时数据进行调整;

膛蚀和炮身误差不可控,反复试验积累数据,一次次复盘总结,直至掌握特性规律;

现场态势不可控,立足恶劣海况和复杂环境,锤炼专业能力和心理素质,精准把握开火时机……

在技术人员的帮助下,昆明舰的主炮“指哪打哪”,桂彬彬还创下该型主炮连续射击的新纪录。

“科技+”的技术人员、指挥员、专业职手“三位一体”研训模式,经过了实践检验,该支队立即总结推广。“边研发、边试验、边训练、边检验、边改进,能够最大限度缩短新质战斗力生成和提高的周期。”该支队领导说。

回忆起过去拟定反潜方案的日子,延安舰反潜部门长不知度过了多少个不眠之夜。“那时,缺乏准确的数据支撑和分析,只凭借一张海图和以往经验,抽象地模拟可能性,工作量特别大。”

一次反潜训练中,由于忽视了一处不起眼的地方,声呐班班长陈世宏满怀信心出征却铩羽而归——10个回合的对抗,他们甚至不知道对手在哪里。

“反潜不能仅凭感觉、靠经验。”该支队联合院校、科研院所,率先提出新型搜潜手段,并研发数据分析软件辅助决策。

海面下,危机四伏。2024年,延安舰在演训中再次与对手“狭路相逢”……

“发现可疑目标回波信号!”指挥员立即下令,声呐职手判明目标属性。

“以前没有数据支撑,许多目标都不敢贸然判定。”陈世宏感慨道,“现在我们不再单纯依赖经验,准确率也大幅提升。”

综合各方信息,指挥员确认目标为“敌”潜艇。根据科学计算,他们量化分析出目标可能的阵位和区间,全程跟踪掌握对手。

“科学的方法辅以科学的软件,提高了搜索效率,减少了误判可能性,确保了每一次行动的精确性和有效性。”该支队领导坚持探索战法与科技深度耦合,把新成果放到斗争一线进行检验。

“狭路相逢,拼的不仅是舰艇吨位,更是信息化智能化水平和联合作战能力”

“首批”“首艘”意味着“首次”“首责”。大连舰副舰长姜涛就是战友眼中那个“吃螃蟹的人”。他曾在多型舰艇、多个部门成长锻炼。现在他服役的大连舰,是支队首艘055型导弹驱逐舰。

“我们就是那把直插敌人心脏的利剑。”战舰列阵,姜涛凝视着湛蓝的海面,目光坚毅、语气坚定。

回忆起大连舰首次远海实战化训练,姜涛用“凭栏远眺,意气风发”形容当时的感受。能够驾驭万吨战舰,与友舰并肩驰骋远海大洋,那股自豪至今仍在他胸中澎湃。

这样一艘具备强大综合作战能力的万吨战舰,对中国海军从“近海防御”向“远海防卫”的转变具有重要意义。

“在十几年前,面对外军先进舰艇挑衅,我们只能干着急。”回忆起当年与外舰的无声较量,姜涛仍难掩无奈。

如今,姜涛有了“奉陪到底”的底气。

“狭路相逢,拼的不仅是舰艇吨位,更是信息化智能化水平和联合作战能力。”姜涛说。

澎湃的动力,是挺进深蓝的先决条件;新质战斗力的形成和提高,是决胜深蓝的关键因素。

2023年,大连舰赴西太平洋海域展开编队远海联合训练,外军舰机频频滋扰。态势图上各类信息正在刷屏,除了“沙沙”的白噪声,只剩下键盘敲击声和指挥员的口令。

“针对我们的模拟攻击,你无法确定下一次会不会是真的,必须时刻做好还击准备。”上舰后,下士陈燕昆一直坚守在指控专业战位,他明显感受到,出海天数越来越多,训练强度越来越大。“我们不希望有战争,但是必须为战争时刻准备。”

姜涛眼前的3块落地显示屏信息量更是呈几何级倍增。

“以前看着大屏很不适应,总感觉目不暇接、无所适从。”一次次搏击风浪、直面强敌,姜涛已经适应在快节奏的对抗中迅速决策。

“编指通报,发现多批次不明空中目标向我快速近飞!”结合当面海空情态势,编队开展实战背景下的综合攻防课目训练。

甫一展开,刺耳的战斗警报响彻编队各舰。在防控决策指挥系统的辅助下,指挥员立即在繁杂信息中确认首要威胁,并将打击目标自动分配至各舰。

锁定目标后,结合战场态势变化,编队指挥所统一指挥各舰迅速调整射击阵位,共同织起一张立体打击火力网……

“信息化和智能化正在颠覆传统作战形态,催生全新的作战样式。要想赢得战争制胜点,必须抢占科技制高点,我们已经做好了准备。”姜涛的话语中透出坚定和自信。

“向深蓝,向胜战,主动作为勇当先;向深蓝,向胜战,亮剑大洋敌胆寒!”支队的战歌回响在海天之间,一艘艘战舰闯出新质战斗力生成“新航道”,踏浪蹈海、逐梦深蓝。

(文中部分人名为化名)

锐视点

聚力提升新质战斗力时不我待

■李 维

习主席强调,要加强新质战斗力建设实践探索。未来战场是体系与体系、智能与智能的较量,唯有加速新质战斗力生成和提升,才能有效履行新时代使命任务。

以超前视野加速作战理念革新。“明者因时而变,知者随事而制。”作战理念革新是催生新质战斗力的关键因素。伴随现代科技的飞速跃进,新兴技术正有力改变着战争的固有形态,催生出崭新的作战样式与机理。广大官兵尤其是指挥员,务必敏锐洞察、主动顺应这一变革趋势,深刻理解信息主导、体系对抗、联合制胜等现代战争理念,实现从传统思维向智能化、信息化作战理念的关键转变。

以科技创新驱动军事训练转型。“欲粟者务时,欲治者因势。”科技创新是新质战斗力生成的核心驱动力。传统军事训练方式在训练场景的丰富性、训练效果评估的精准度等方面存在一定局限,科技的融入恰为其突破困境、实现向精准化与实战化转型提供了契机。推广科技练兵,善用科技手段,可以实时对训练效果进行客观、准确的评估,为精准定位薄弱环节、补齐能力短板提供坚实的数据支撑,推动军事训练向更高水平迈进。

以联合培养赋能人才队伍建设。“终身之计,莫如树人。”人是战争胜负的决定性要素,强大的人才队伍是新质战斗力生成的关键支撑。随着我军练兵备战向新兴领域拓展,对专业人才需求急剧增长,构建科学完善的新兴领域专业人才培养体系至关重要。构建联合培养机制,推动官兵知识更新,激发创新活力潜能,使科技素养始终与时代发展的脉搏同频共振,与岗位的实际需求紧密契合,才能为新质战斗力建设持续发展注入源源不断的动力。