点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2022年12月31日,中国空间站正式宣告全面建成。前不久,2024年12月30日,在中国空间站全面建成两周年之际,中国载人航天工程办公室首次公开发布《中国空间站科学研究与应用进展报告》(2024年)(以下简称《报告》),对两年来中国空间站科学研究与应用进展进行了系统性总结。

这份总结就像一份“述职报告”,为我们详细展示了两年来中国空间站的工作成绩。

那么,两年来中国空间站取得了哪些瞩目成就?又见证了哪些属于中国的太空“奇迹”?请看本期关注。

中国空间站的“述职报告”

■邓 孟 解放军报记者 王凌硕

随神舟十八号载人飞船返回舱顺利返回的中国空间站第七批空间科学实验样品。新华社发

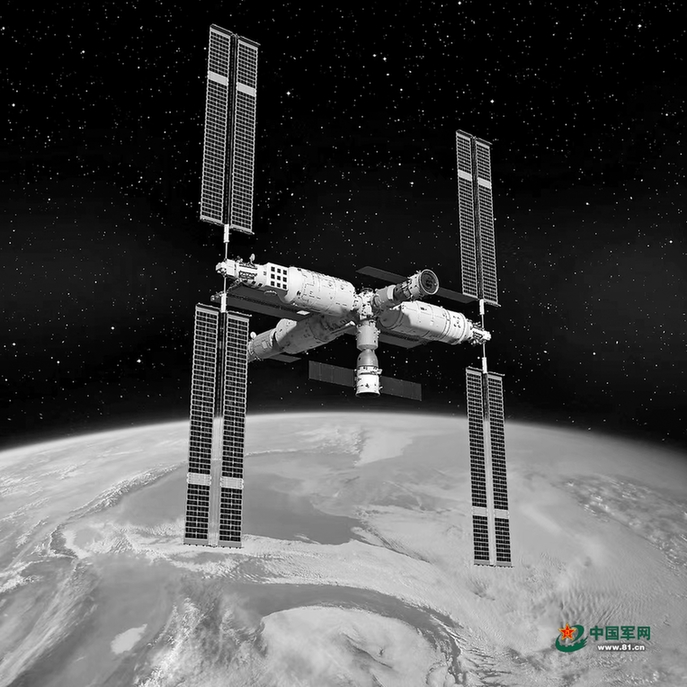

中国空间站示意图。图片来自中国载人航天官网

一座不断孕育科学梦想的“国家太空实验室”

中国空间站自在轨建造以来,整体运行情况安全稳定,已实现常态化太空生活。同时凭借长期微重力、宇宙辐射等独特环境条件,中国空间站已成为一座不断孕育科学梦想的“国家太空实验室”。

据《报告》介绍,国内近百位院士、千余一线专家开展长期、深入论证,形成了重点突出、层次清晰的科学与应用任务规划,包括空间生命与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、空间新技术与应用四大研究领域及32个研究主题,同时持续布局开展系列化科学与应用研究、技术试验。

截至2024年12月1日,中国空间站已在轨实施181项科学与应用项目,上行近2吨科学物资,下行实验样品近百种,获取科学数据超过300TB,应用成果颇丰。已在轨实施的科学与应用项目中,包括多项“国际首次”“国际之最”,如国际上首次获得空间发育的水稻和再生稻新的种质资源、国际上首次实现空间人胚胎干细胞分化为造血干/前体细胞、国际上首次实现空间微重力条件下的冷原子干涉陀螺、国际上首个建立高通量在轨微生物防控试验平台、国际上空间水生生态系统在轨运行最长时间等多项开创性成果。

各领域科学团队着眼国家重大需求进行深度挖掘,取得了系列原创性、前沿性、创新性成果,累计发表500多篇高水平SCI论文,获得150多项专利,部分成果已实现转移转化和推广应用,有力推动我国空间科学与应用快速发展。

可以看到,中国空间站对促进我国乃至世界科学技术进步、提升人类对宇宙的整体认知水平有着深远意义。

“造船为建站、建站为应用”,多项应用研究成果丰硕

自1992年立项实施起,中国载人航天工程即提出“造船为建站、建站为应用”的发展理念。

《报告》汇集了中国空间站建成以来首批数十项完成或初步完成的空间研究阶段进展成果,涉及空间生命科学与生物技术、太空人体研究、空间材料科学、微重力流体与热物理、微重力燃烧科学、微重力基础物理、空间应用新技术等方向。这些项目均是我国科学家深入研究、自主提出的重要科学课题。课题中包含的科学思想、实验方法、样品体系等均体现了较高水平的创新。据悉,科研人员在实验中发现了大量新现象,在机理研究、系统性科学认识和应用效益等方面取得了重要进展。

《报告》显示,中国空间站在空间生命科学与人体研究领域共实施项目68项,主要围绕空间基础生物学、空间生物技术及转化应用、空间生命生态、空间生命起源与交叉、空间环境对人体生理影响、传统医学与健康检测新技术、空间飞行人因、空间脑科学等方面开展研究。例如,在长期失重状态下,航天员出现骨量流失是什么原因?空间站利用生物技术实验柜,开展了人骨髓间充质干细胞成骨诱导分化实验,在国际上首次解析了微重力抑制骨髓间充质干细胞成骨分化的表观调控机制;通过天地比对实验,发现了微重力环境通过调控DNA甲基化修饰,诱导细胞代谢重编程,导致干细胞成骨分化能力显著下降,并促使其转变为脂肪样细胞的作用机制,诠释了航天员在长期失重状态下出现骨量流失的重要成因,筛选并验证了10余个潜在分子靶点。未来,科研人员将针对微重力导致骨流失的分子靶点,靶向性地开发干预空间骨流失和地面骨质疏松的小分子和干细胞药物,为航天员健康提供新的保障策略。

像这样引领前沿的成果还有很多:国际上首次获得宽域重力条件下池沸腾稳态传热数据并发现传热性能的反常重力标度行为;国际上首次揭示低流量部分预混火焰的升举及吹熄特性,发现微重力部分预混火焰熄灭过程中的双钩状结构,为未来极端燃烧应用提供理论依据……《报告》显示,在微重力物理领域,空间站共实施项目69项。

在空间新技术与应用领域,中国空间站共实施项目44项,主要围绕共性基础新技术、在轨制造和建造技术、空间信息与精密测量新技术、新型能源与推进技术及环控和生保系统技术等方面开展研究,实现了斯特林热电转换技术首次在轨验证应用;建立国际首个高通量在轨微生物腐蚀试验装置,获得了我国首批在轨环境下航天器材料微生物腐蚀试验数据;首次利用靶向加热技术实现了空间液态微藻由“生”变“熟”……空间新技术与应用领域的系列研究进展已推广转化至航天技术领域和民用行业,有望在空间科学、空间应用、空间技术领域获得应用突破。

探索永无止境,助力全面建设航天强国

中国空间站是我国最大的综合性近地空间研究设施,计划在轨稳定运行10年以上,为我国开展高水平空间科学与应用研究提供了十分难得的发展机遇,也是我国锚定2035年建成科技强国的重要创新驱动力……记者看到,《报告》为中国空间站规划了令人振奋的发展蓝图。

《报告》显示,未来10年,中国空间站将充分发挥平台优势,围绕重大科技问题和国家重大需求,凝练科学目标,汇聚不同学科领域的智慧与力量,分批组织实施体系化的科学与应用研究、技术试验,以及打破传统学科界限藩篱、组织跨领域与多学科的深度交叉合作研究,持续产出重大科技成果并加速转化应用,促进科技全面进步。

据了解,在空间生命科学与人体研究领域,中国空间站将持续深化基础生物学、生物技术及转化、生命生态、生命起源研究,重点部署哺乳动物太空孕育、密闭生命生态等方向,进一步揭示和认识空间环境对生命各层次的影响机制和响应变化规律,在干细胞和再生医学、药物干预和研发、合成生物制造等先进生物技术方面取得突破;在微重力物理科学领域,中国空间站将持续开展金属和合金微观组织及宏观性能调控机理研究,掌握空间晶体成核机制及生长规律,指导地面材料制备,解决“卡脖子”问题;在空间新技术与应用领域,中国空间站将重点面向近地、地月空间、未来载人深空探测与在轨服务等国家战略需求,以创新航天应用为驱动,持续开展前瞻性空间应用项目、关键技术验证试验项目和新型航天系统演示验证项目,推进空间应用、新型航天系统及应用的能力提升。

此外,《报告》还公布了中国空间站在空间天文与地球科学领域的未来研究计划。《报告》显示,巡天空间望远镜有望在暗能量本质和暗物质性质等宇宙学基本问题、星系与活动星系核、银河系与近邻星系等方向取得国际重大成果;高能宇宙辐射探测、伽马射线偏振仪II围绕暗物质搜寻、宇宙线起源、极端天体演化等重要科学前沿问题有望取得突破;行星际尘粒采集与太空风化研究有望深入理解太阳系形成与早期演化过程。

星空浩瀚无比,探索永无止境。目前,中国空间站已进入应用与发展工程新阶段,面向全面建设航天强国的战略部署,中国载人航天工程将聚焦前沿科学探索、服务国家战略及经济社会高质量发展,“管好、用好、发展好”中国空间站,推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展,为构建人类外太空命运共同体、促进人类文明进步贡献中国智慧。