点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2024年11月15日23时13分,天舟八号货运飞船奔赴天宫。约3小时后,天舟、天宫“牵手成功”,“小时达”被成功签收。11月16日早上,神舟十九号航天员乘组在地面配合下,打开天舟八号舱门,开始太空“拆快递”。此次上行的货品中,有一份神秘大礼包,那就是月壤砖,来自位于华中科技大学的国家数字建造技术创新中心。

丁烈云:我们是做了几套,其中有一套就放在这儿,天舟八号带上去的就这三块。

月壤砖,是未来可能用于月球盖房子的建筑材料,此次“月壤砖”前往空间站开展舱外暴露实验,为未来在月建设积累科研数据。丁烈云作为中国工程院院士、国家数字建造技术创新中心首席科学家,牵头了月壤砖的研制。

丁烈云:月壤砖强度,有两个因素的影响非常大,一个因素是矿物的成分。不同的矿物成分会影响它的强度,另外还有一种是它的烧结方式不一样,烧结的工艺不一样,比方说我们这采取三种烧结工艺。

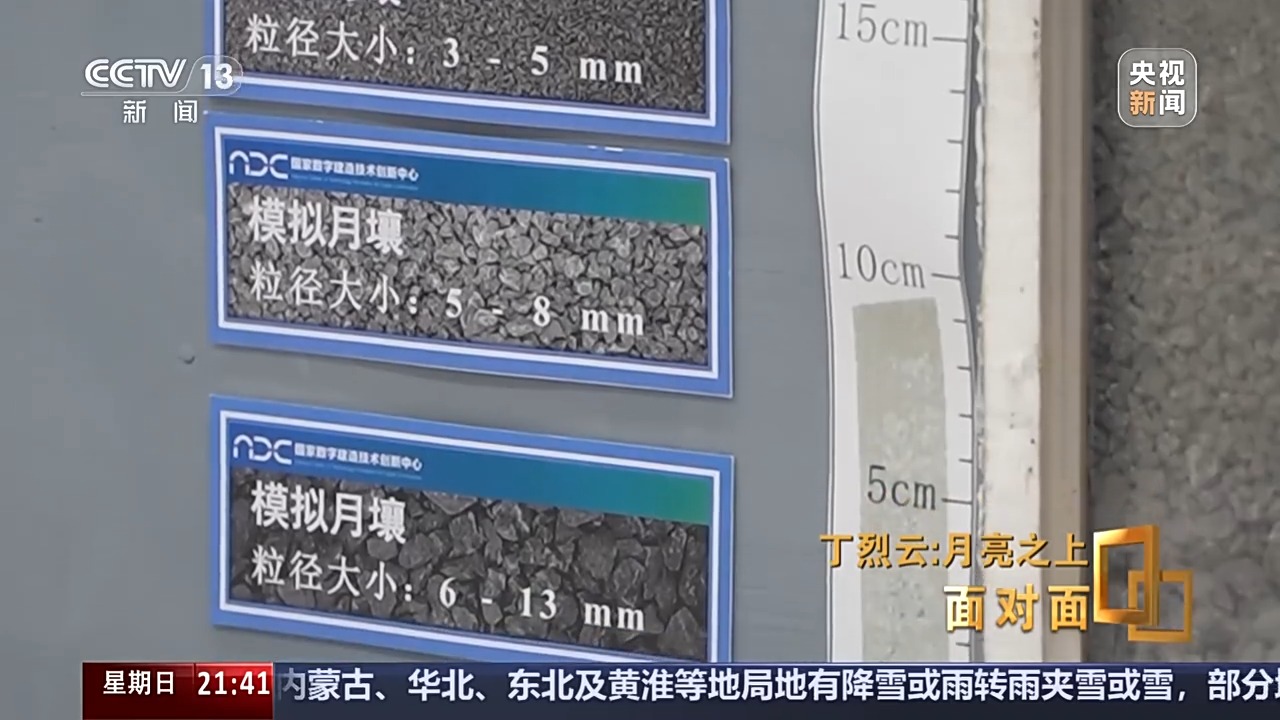

送往空间站的月壤砖形态不同,分别采用了5种不同的模拟月壤成分和3种不同的烧结工艺制作而成。和月壤砖同时到达空间站的,还有一份舱外暴露实验的操作指南。

丁烈云:在问天舱外面,要外挂在上面进行暴露实验,通过宇宙射线。还有零下100摄氏度,零上100多摄氏度,高低温的这种热振,不断地循环,看它今后的劣化是一个什么样的情况。

记者:给它考验多长时间?

丁烈云:我们一共是三块板,有一块板一年以后取下来,分析一下,第二块板是两年以后,最后一块板是三年以后取下来,取下来以后,就跟地面的,我们做的同批样品,进行性能的测试。

记者:那你们实验可真够长的,最短的还得一年之后呢。

丁烈云:科学研究就是这样的。我们土木工程有个很大的特点,它是一个百年大计,我们做一栋房子,不是说我住一个几年。特别在月球上去建,老化的这些机理一定要搞清楚。搞清楚了以后。你才能够形成一份标准,建筑的标准,所以做研究不能着急,一步一步地做。

作为人类唯一抵达过的地外天体,月球一直是科学家研究的重要对象。国际上,各航天大国也纷纷提出月球中长期驻留设想,掀起了新一轮探月热潮。在华中科技大学的国家数字建造技术创新中心,实验室的一个沙盘,模拟了未来月球基地的场景。

“月壶尊”外形酷似竖立的鸡蛋壳。内部空间分成上下两层,分别为工作区和休息区。

“月壶尊”是月面基地建筑物的定型样式,丁烈云团队还有另外一个大胆的构想,那就是月球玄武基地,它是将中国传统制砖砌筑的建造方式与3D打印建造方式相结合,采用整体预制拼装、局部打印连接的方式,设计建造月面基地。2015年,正是对3D打印技术应用于建筑领域的研究,把丁烈云的思路带到了月球。

2015年,丁烈云正在担任华中科技大学的校长,对高校在科技进步中的作用,他有自己的思考。

丁烈云:高校一定要做未来的事,一定要做引领的事,甚至更长一点,你比方说十年以后的事,甚至是更长的一些事。

丁烈云没有将设想停留在纸面,而是瞄准月面基地建造带领团队说干就干。当时他们可以参考的是美国阿波罗计划获得的月球资料,包括月球表面结构特征和月面物质的化学成分、光学及热力学物理特性等。

记者:那您怎么能确保从各种各样的文献,不管是一手的,也许有二手的,那么从这些现存的资料里面,能够搜集分析,得出一个准确的结论。

丁烈云:不要说这个月球上的月壤,就是地球上面,它也不会有两个,完全一样的这个地质,它是不断地变化的,所以我们更多还是要找出它的主成分是什么。

研究表明,月壤是分布于月球表面的一层厚达几至十几米的土状混合物,主要由岩石碎屑、矿物碎屑、玻璃质颗粒和黏合剂组成。月壤成分在不同的区域存在差异,如月海地区主要是玄武质高钛和低钛月壤,而月球高地地区则为斜长岩质月壤。而长白山的火山灰,是地球上能找到的和月壤成分比较接近的土壤。

记者:拉回来以后怎么用它呢?

丁烈云:首先要把它做成模拟月壤,模拟月壤就按照文献上面公开发表的那些成分,比方说先把它清洗,清洗完了以后把它烘干,月壤是没有水的,我们要把它烘干,烘干了以后,把它的有机质去掉,因为地球上的模拟月壤肯定是有有机质的,真正的月壤它是没有有机质的。再把它碾碎,碾碎了以后再分析它的成分,因为月壤构成的成分无非就是这么几种,你看看它里面还缺什么,缺什么再加,加了以后就变成这样一个配制的模拟月壤。

得到模拟月壤后,下一步就是解决月壤成型的问题。对原位建造的追求,驱使丁烈云团队寻求新的成型方法。

丁烈云:月壤成型它目前有几种成型,比方说一种成型它是通过碱激发,烧碱加水,把月壤能够凝固起来,或者加这种硫黄。然后再进行3D打印,但是一想你这不是百分之百的原位。

记者:什么叫原位?

丁烈云:原位就是不带任何东西,完全利用月球上的资源,因为你要带烧碱,你还要带硫黄到那去,那就不是原位。

在月面建什么样的建筑,丁烈云团队一直在进行各种尝试,起初尝试了穹顶结构、拱形结构以及柱状结构,很多造型反复尝试,既要符合月球表面的使用环境,又要方便建造。

月壶尊是双层的穹顶结构,涉及12个设计参数,满足空间最大、应力最低、保温隔热的要求,而且自重小、用的材料少。对于3D打印机来说,也必须满足一定的要求。

丁烈云:火箭的运载的能力,现在不能运载这么重的一些设备。所以现在等于说还没有到这种程度,只是还是要验证。用这个月壤进行挤,挤出来了以后,能不能成为一个完整的形状。它因为打的时候要流动性好,流动性不好它挤不出来,但是流动性太好了以后,你打得它塌下去了,所以怎么样去找到一个合适的,流动性又好,同时让它又能够粘得住,能够具有一定的稳定性,这个就要不断地研究。

丁烈云团队设想采用的3D打印施工,是先在月表用注浆加固法打地基,然后在地基上打印结构,穹顶采用气囊放置法固定,再在气囊上打印穹顶,最终打印成型。这个工艺可以建造各种形状的月球基地结构,但3D打印是个连续过程,存在大尺寸结构一次性成型困难、耗能大等问题。

借鉴中国传统砌筑和榫卯连接方式,丁烈云团队创造性地提出利用月壤烧结出带有榫卯结构的月壤砖,再进行拼装建造,通过烧结月球砖把一次性成型的风险分散掉,然后由机器人砌筑,同时用3D打印加强连接来完成结构,避免结构变形。

2021年,科技部将“轻量化可重构月面建造方法研究”列入重点研发计划,成为“工程科学与综合交叉”的重点专项。华中科技大学成为该项目的首席科学家单位。月面原位建造面临着极端环境的巨大挑战,包括原位材料单一、无液态水、低重力,月面昼夜高达300多摄氏度的温差,还有每年约1000次2—3级的月震、宇宙射线的强辐射、月面复杂形貌与地质等,这些都让月球上的建造工作成为极具挑战的超级工程。

记者:您所做的一切尝试的前提,是假设我们是在地球上做,还是我们假设在月球上做。

丁烈云:首先是在地球上做。在地球环境上我们先试试。我把那个跑通,再考虑各种各样的极端条件,极端环境。真空我们是可以模拟的,我们实验室里面就有真空,高低温是可以模拟的,比方说零下一百摄氏度,零上一百摄氏度,甚至更高点,最难的就是低重力。月球的重力加速度是地球的六分之一,六分之一就是说人在月球上跳得很高,在地球跳不了那么高,但是它会影响在成型过程当中的品质,是不一样的。

月壤里含有多种矿物,它们的熔点不一样,需要确定一个最佳的烧制温度段,使得“月壤砖”能达到建筑材料所需的强度。但对于丁烈云团队来说,在地球上进行的各种实验,始终有一个缺陷,那就是无法真正模拟月球的环境,尤其是月球的重力环境。

丁烈云:下一步应该这样,一定要真正地在月球上去烧砖,烧了以后,再去看它的强度是个什么样的强度,这个月壤成型的机理,这些规律是什么,要把这个慢慢地搞清楚,才能够制定用什么样的烧结工艺,能够保证月壤砖它的强度是够的。

记者:如果要真正深入地理解这件事,一定要真实在月球环境下去烧砖。

模拟月球的真空环境,科研人员将装有月壤粉末的石墨模具,整体置于真空热压炉内进行烧制。烧制一炉模拟月壤砖,大概需要24小时。

丁烈云:烧一次时间不会太长,实际上做热循环实验的时间很长。

记者:什么叫热循环?

丁烈云:月球上面的一天,是地球上面的一个月。我们要把烧好的砖,要拿到很高的温度里面去烤,然后又把它拿到低温里面,就不断地循环,循环多少次以后,看它的性能是不是发生了变化,就花时间很长。

记者:我们都生活在地球上这么长时间了,春夏秋冬,什么气候,什么湿度,大家伙都心知肚明,但是恰恰在月球上,这一切仅仅是人类有限的记载,而且没有人在上面盖过房子,也就是说很多条件都不知道,那这些不知道怎么变成已知呢?

丁烈云:这个还是要利用人类的研究的成果,就是我们要做学术研究,有时候发表论文,为什么要做这件事情呢?实际上把我们研究的成果,全人类来进行共享。当时嫦娥五号的月壤没有回来的时候,那我们只能用什么呢?用阿波罗它发表的这些成果,然后模拟阿波罗的,它带回来月壤的这种成分。嫦娥五号的月壤回来了以后,我们有的单位先获得了月壤,它也进行了研究,把这个成分就公开发表了,我们就知道,我们要利用这些成果,不是什么东西,都要从一做起,就是这样你可以在别人研究的基础上,往前迈出一大步,做自己最该想做的一些事情。

目前,丁烈云团队已经完成模拟月壤的三种烧结试验,具体为真空烧结、惰性气体烧结、空气烧结。其中在惰性气体中烧结强度最高,能达到100多兆帕。而在真空环境下,只需要将模拟月壤加热到1000℃到1100℃之间,就可以实现有效的烧结。如果加压的话,烧结的时间还可以缩短。然而,月壤砖的合理强度,要以月球的环境为依据。

2020年12月,嫦娥五号成功从月球带回1731克月壤样品。这是人类首次获得的月表面年轻火山岩区样品,也是中国科学家第一次拥有属于自己的地外天体返回样品。2023年,丁烈云团队得到了500毫克嫦娥五号采回的月壤样品。

进行月面建造方法研究近10年,丁烈云团队第一次得到真实的月壤样品,这让他们既珍惜又兴奋。

目前,国家数字建造技术创新中心围绕地外建造开展了三项研究工作,分别是玄武月球基地的星际乐高拼装建造、月壶尊建筑3D打印建造和月面着陆垫建造。团队集结了多学科的跨界人才。

在丁烈云团队的实验室里,地球和月球两条路并行不悖。学生们的研究方向涉及城市交通、地下管道、建筑机器人等多个领域。

长期从事数字建造、工程安全理论与技术研究,加上担任大学校长的经历,丁烈云目前最关注的,是培养未来能够面对挑战、勇于探索的高素质、综合性人才。华中科技大学土木与水利学院硕士研究生柯美翔,向我们展示的是他们研发的第三代智能化钢筋绑扎机器人。

记者:如果没有它,是人用手去绑的,是吧。

柯美翔:对的。因为它是一个重复性的工作,劳动强度很高,需要工人弯腰劳动,我们团队就想去研发这样一款机器人,来替代工人进行绑扎工作。

自1969年阿波罗11号成功实现人类首次登月以来,人类对月球的探索从未停歇。随着我国航天科技的不断进步,我们对月球的认知逐步加深,探索的步伐也日益加快。此次模拟月壤砖搭乘天舟八号进入太空实验室,将为未来的月球基地建设提供相关数据支持。

当前,各国已设计多类月面建造结构方案,主要包括刚性结构、可展开结构、充气结构、3D打印结构、砌筑拼装结构、地下结构等。仰望星空、脚踏实地,丁烈云团队的实验还在继续。

丁烈云:今天在月球上的这些试验,是为我们今后走得更远,提供的某一种更基础的研究,也是把月球作为一个试验基地,让人类深空探测能够走得更远。