点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“利剑”闪耀青春锋芒

■张语桐 张静

初冬,演训场上硝烟四起,对抗陷入胶着状态。不远处的掩体后,佩戴红十字袖章的“利剑”军医强训队队员们,正密切注视情况变化。

突然,“敌”向我方野战医疗救治点发起进攻,强训队队员们迅速反应。8名队员牵制“敌”方火力展开激烈反击,4名队员奔向“伤员”实施包扎止血和紧急后送。经过互为后背、精准协同、默契配合的行动,队员们不仅尽数救治“伤员”,还击退了“敌”方反扑。

“利剑”军医强训队,是空军军医大学专门组建成立的队伍,以指挥和战斗基础技能为主要训练内容,融合军医特色,旨在培养为战练战、促战研战的卫勤尖兵。

演训结束,天边出现绚丽的晚霞。夕阳的余晖洒在袖章的红十字上,年轻的学员们整齐列队、昂首前行。

“唯有先‘打磨利剑’,才能‘出鞘亮剑’”

“几年时间,从队尾跑到队前,现在我应该算是合格的‘利剑’队员了。”周日一大早,空军军医大学临床医学专业的大四学员王洋,准时来到训练场参加集训。

对当初吸引自己加入“利剑”军医强训队的招新视频,王洋至今印象深刻:定向越野、战场救护、高空索降……伴随着镜头的快速切换,一队佩戴红十字袖章的青年学员训练有素地完成这些高难度课目。

“没想到军医这么酷!”“原来这就是卫勤尖兵!”发现学校竟“藏”着这样一支队伍后,兴奋不已的王洋和几名战友,立刻到宣讲桌前交了报名表。

然而,王洋未曾料到,笼罩在“利剑”上的神秘面纱刚被揭开,一盆冷水便浇了下来。

“利剑”军医强训队的日常训练时间是每周一、三、五晚及周日全天。

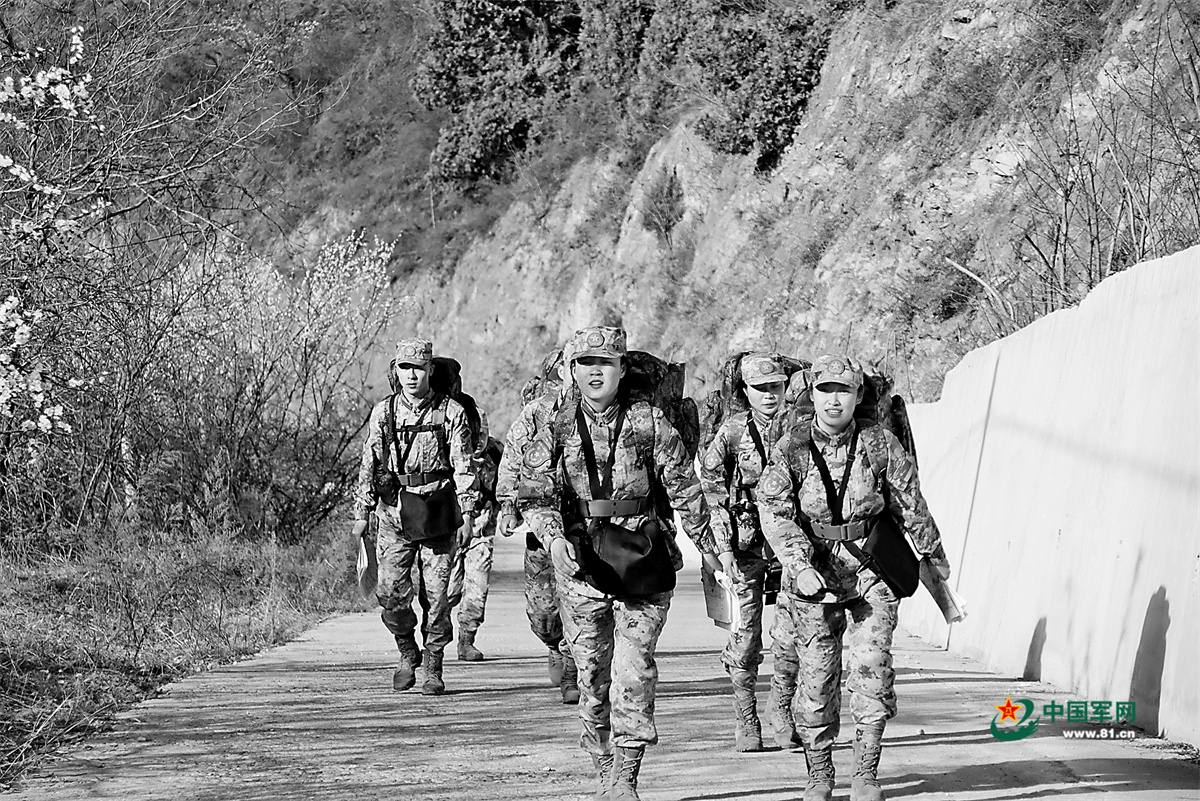

空军军医大学“利剑”军医强训队组织行军训练。田雨婷摄

周一,第一次集训。10公里跑完后,队里走了一大半的人。

周三,第二次集训。练习“鸭子步”,练完队里又走了一半的人。

到了周五集训开始前,王洋也犹豫了。前两次集训,他都在队尾徘徊,这种滋味并不好受。教员程飞飞严苛的话语,让满头大汗的王洋脸红到耳根,很是狼狈。

“大一正是医学专业打基础的关键期,学习压力也很大,要不就算了吧。”心里犯起嘀咕的王洋,决定最后再参训一次便向教员申请退队。

“能坚持到第三次集训,你们都是好样的!”空旷的操场上,原本近200人的队伍缩减至40人,程教员却难得鼓励起队员们,“我知道你们想当军医,但如果军医做不到能打能战,怎么在战场把伤员抢下来、扛下来?”

一番话点燃了王洋和队员们的激情,在接下来的长跑训练中,大家一遍遍齐声吼着队训——“医身铸魂、崇文尚武、敢打能战、技精志坚”,响亮的口号声久久萦绕在训练场上空。

“没有过硬的军事素质,如何保护战友?”那晚过后,王洋领悟了“军医”二字沉甸甸的重量,决定完成自我淬炼之旅。

很快,程教员明显感觉到,这个平时沉默寡言的男孩身上迸发出一股拼劲。跑步训练时,如果比前一名队友慢了2秒,王洋一定会默默加练。追上这2秒后,他再继续瞄准下一个目标。王洋曾两次因病离队,最严重时直接晕倒在训练场上。在大家都以为他会打退堂鼓的时候,只要身体稍作康复,他的身影就又会出现在强训队里。

一步步追赶,一步步超越。今年5月,王洋被推荐参加第七届“导航杯”军队院校定向越野邀请赛,一举夺得个人积分赛冠军。

就在队友们为王洋庆贺后不久,又一个好消息从远隔重洋的委内瑞拉传来——队员董婧婕在第四届世界军校学员运动会上斩获两金一银。

站在异国的赛场上,董婧婕微微闭上眼睛平复心跳。片刻后,她睁眼抬臂举枪,瞄准、屏息、子弹出膛,这套动作她练习了成千上万遍,早已形成肌肉记忆。

在“利剑”军医强训队,程教员想尽各种办法帮助她练习肌肉力量,提高据枪的稳定性。今年,世界军校学员运动会前,董婧婕参加了3个月的集中训练。她每天进行9个小时的练习,每2周参加一次阶段性队内考核,重重压力下她从未想过要放弃。

历尽艰辛的董婧婕最终站上了世界赛场。比赛时,使用的枪支不停更换,但她稳定发挥,射击成绩始终未受影响。女子25米军用手枪速射个人赛时,董婧婕领先第二名选手6环,最终以276环的成绩获得金牌,打破了该项目纪录。

“唯有先‘打磨利剑’,才能‘出鞘亮剑’!”在不断的坚持和拼搏中,队员们超越自我,展露青春锋芒。

“战场上,你也这样救人吗”

前不久,空军军医大学举行第七届“精武杯”战场救护比赛,新增了一条报名规定:每个参赛小组最多只能有一名“利剑”军医强训队队员。

负责组织“精武杯”赛事的学员刘子欣解释,他们也没想到“利剑”的队员们竟然强到需要修改比赛规则。

重装行军、武装越野、伤员紧急后送……在“利剑”军医强训队,战场救护将会以数倍于“精武杯”比赛的难度出现在队员的日常训练中。

“我们是军医强训队,会强化训练救护时爱护伤员的观念、敌情观念、无菌观念、时间观念等。”曾获得“精武杯”团体第一名的队员潘美君,在说到“军医”二字时加重了语气。

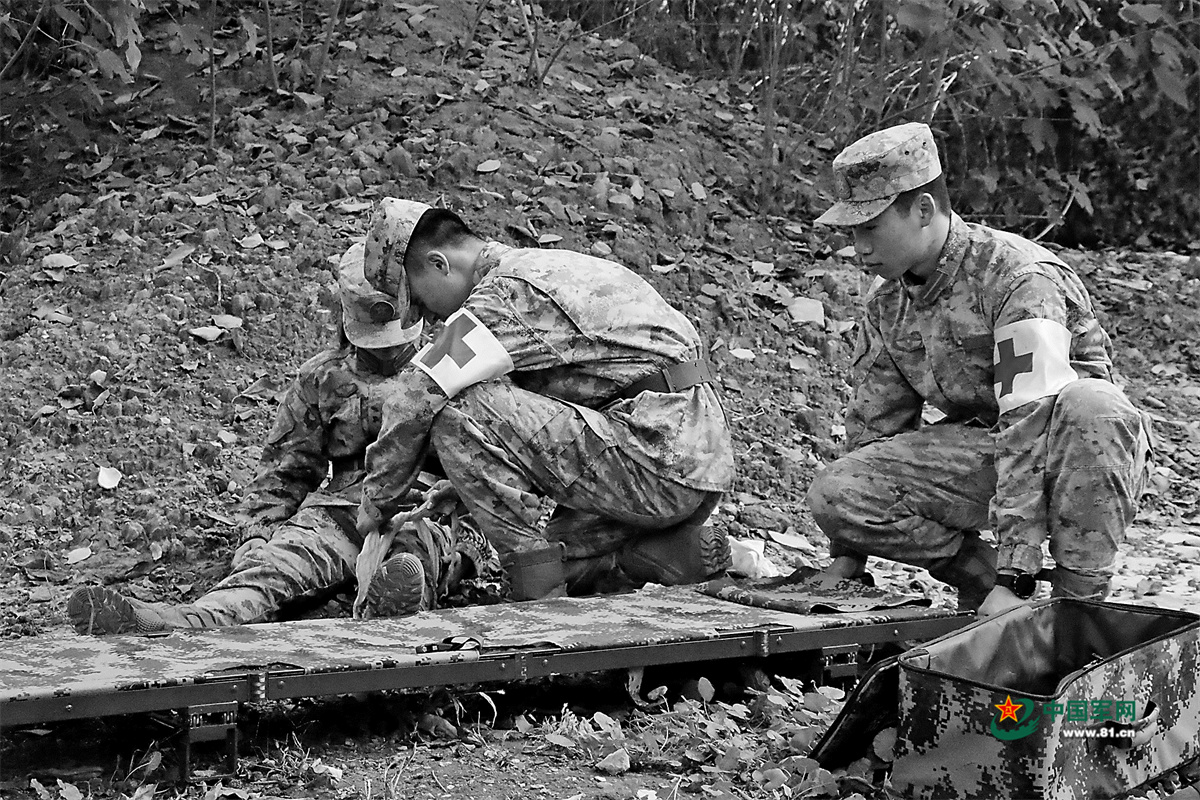

战场救护训练。田雨婷摄

没进队前,潘美君就对“利剑”要训练的攀岩、桨板、越野等项目很感兴趣。因为她最爱看的电视剧《火蓝刀锋》,就是讲述海军陆战队的故事。高考备战时,书桌上摆着的剧照一直鼓舞着她追寻从军梦想。

“‘利剑’刷新了我对军医的认知。”潘美君对那场战场救援“启蒙课”记忆犹新。

“左前臂闭合性骨折,右侧气胸,右小腿喷射状出血。”课堂上,判断完毕“伤员”伤情的潘美君闻令而动,迅速采取措施进行救治。“好!”完成操作后,她率先举手报告。

“零分!”程教员厉声道,“战场上,你也这样救人吗?”

教员的反应让潘美君哑然。止血带位置正确,包扎力度合适,夹板塑形恰当,三角巾整齐美观……反复审视伤员救治情况,潘美君依旧不知道自己哪里出错。

“‘利剑’的所有体能训练,都是为了让你们更好地救护伤员。但作为军医,如果你自己先中弹,伤员怎么办?”原来,程教员一直观察她救护的全过程,虽然动作快速麻利,但丝毫没有敌情观念,多次站立拿取药物,暴露在“敌人”的火力之下。

潘美君恍然大悟。之后,每次战场救护,她都会弯腰卧倒再进行固定包扎。回顾当时的一幕幕,潘美君说:“教员提醒我们做好战斗防护的那一刻,我明白了军医强训队的特别之处。”

同样的转变也发生在队员庞广强身上。有着两年基层部队经历的他体能素质好,训练时总爱追求速度。

为了模拟实战环境,战场救护训练要求队员背着15公斤的卫生背囊完成3公里重装行军,期间还要完成过低桩网、手榴弹投掷、搬运圆木等任务。

“等到达‘伤员’身边时,我们早累得上气不接下气,动作就慢了下来。”庞广强回忆说,后送环节,他想追回之前浪费的时间,结果跑得跌跌撞撞险些令“伤员”掉下担架。

“如果担架上躺着的是你朝夕相处的战友,你也这样跌跌撞撞吗?”面对程教员的问话,庞广强惭愧地低下了头。

“真实战场是残酷复杂的,根本没有从容处理伤情的时间和环境,但往往越是如此,越要把‘爱护伤员’刻在心里。”教员语重心长地说。

如今,庞广强在带训新队员时,总会强调抬担架时要避免给伤员造成二次伤害。“把伤员安全送到目的地,是我们军医始终要牢记的职责。”他说。

“我们是战斗的集体,也是一家人”

攀岩训练。田雨婷摄

了解“利剑”军医强训队的人都听过这样一句话——“‘利剑’人,心特齐。”今年暑训,队员徐昊均就真切感受到这支队伍的凝聚力。

豆大的汗珠不停从额头上滴落,徐昊均在荆棘和泥泞中紧张穿梭。定向越野项目中,他正全神贯注地拿着地图寻找“伤员”。

突然,不远处传来的叫声打断了徐昊均的思绪。原来是队员靳杨豫,她看地图时没有注意脚下,不小心摔倒在草丛中,崴了脚。

“你先走吧,不要耽误时间。”靳杨豫不想影响队友的训练成绩。但徐昊均毫不犹豫地拒绝了,扶着靳杨豫走完了全程。

那天,原本一小时的定向越野项目,他们花了两倍多的时间。等他们一起到达终点时,一直等候的教员和队员们送上了鼓励的掌声。

“想过放弃的时刻太多了,但正是大家的相互扶持,我们才一步步走得更远。”徐昊均说。

集体的凝聚力能够激发潜能。10公里武装越野训练时,队员朱涛林体能较差,为了让他坚持跑完全程,大家让他跑在队伍正中间,随时给他鼓励。每一次朱涛林跑不动倒在地上,都有队员把他重新拉起来。

“我一定要跑完全程,决不掉队!”怀着这样的想法,朱涛林和大家一起冲过了终点。训练结束后,瘫倒在跑道上的他被深深打动,更加坚定了要迎难而上的决心。

“凝聚力的形成,来自日常的点点滴滴。”队长李宁说。

令队员田烨印象深刻的是,有次射击训练结束,她让其他队员先去吃饭,自己留下点验物品。“没想到等忙完去食堂,大家都没动筷子,在等我回去一起吃饭。”队员们坐在餐桌前耐心等待她的模样,被田烨放在心里,成为永久的温暖。

暑训的长途行军结束后,队员们乘车返回学校。看着窗外不停变换的风景,大家一边敲打着疲惫酸痛的身体,一边开心地齐声合唱。

那一刻,身体疲惫到极致,但内心的快乐与充实也到达顶峰。汗湿的头发、闪亮的眼神和灿烂的笑容,定格成队员们珍藏的画面。

“我们是战斗的集体,也是一家人。”在这样的队伍里大步向前,共同成长,队员们内心坚定而自豪。