点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“最长太空出差乘组”的187天

■解放军报特约记者 占 康

不久前,中共中央、国务院、中央军委决定,给汤洪波同志颁发“二级航天功勋奖章”,授予唐胜杰、江新林同志“英雄航天员”荣誉称号并颁发“三级航天功勋奖章”。

神舟十七号载人飞行任务,是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第二次载人飞行任务,首次圆满完成在轨航天器舱外设施维修,成功取回首批舱外暴露实验材料样品,标志着中国航天事业自立自强迈出新步伐。此次载人飞行任务,也刷新了中国航天员乘组在轨时间纪录,被网友亲切地称为“最长太空出差乘组”。

今天,让我们走近“最长太空出差乘组”,回顾他们在中国空间站工作生活187天的精彩故事。

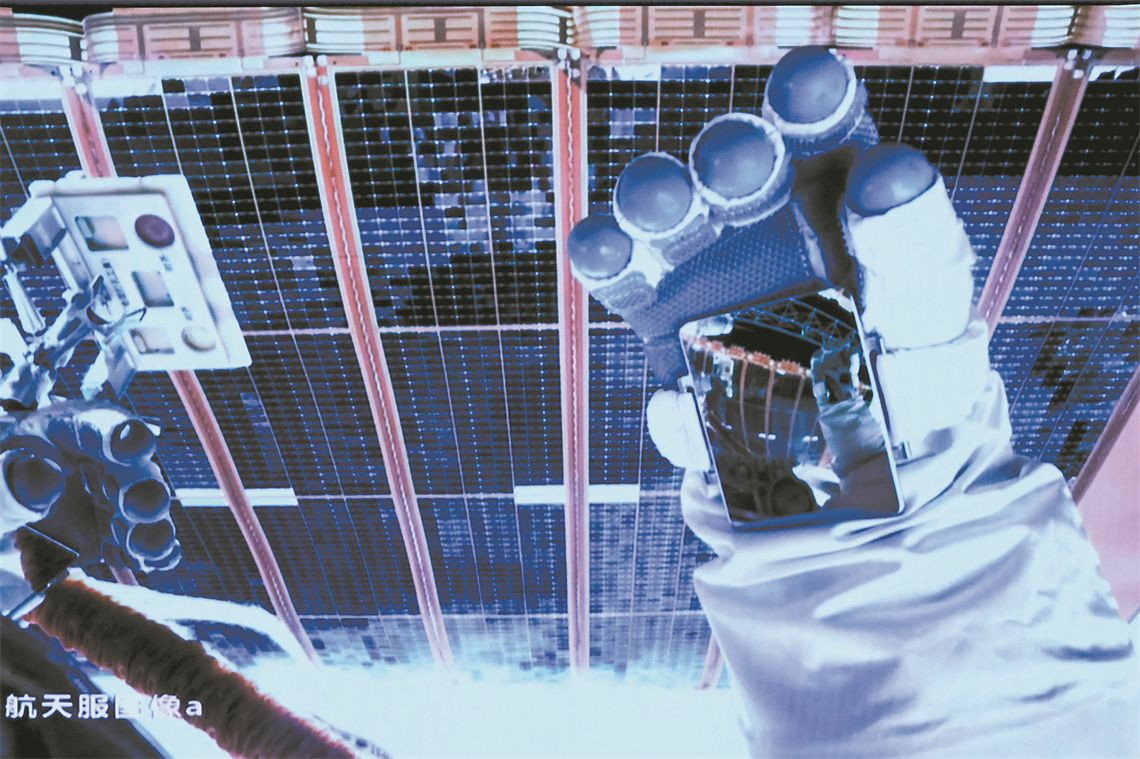

2023年12月21日,神舟十七号航天员乘组圆满完成第一次出舱活动,完成天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务。图为航天员汤洪波开展舱外操作的画面。新华社记者李 杰摄

在太空“接力跑”

空间站的钥匙,像是一根接力棒

时针回拨到2023年10月26日11时14分,首个重返空间站的航天员汤洪波,带领首次圆梦太空的第三批航天员唐胜杰和江新林,搭乘神舟十七号载人飞船奔赴中国空间站。

19时34分,神舟十六号航天员乘组顺利打开“家门”,欢迎远道而来的神舟十七号航天员乘组入驻“天宫”。

英姿勃发的3个身影跨越山河,出现在茫茫太空,为空间站带来新鲜血液。

对指令长汤洪波来说,重返太空家园,感觉既熟悉又陌生。2021年6月17日,他作为首批执行空间站阶段飞行任务的航天员乘组成员,亲历了“中国人首次进入自己的空间站”的历史时刻。那次,他进驻的“天宫”只有核心舱。

短短2年间,“天宫”从一居室扩建到三居室,在核心舱两边,一边是“问天”舱,一边是“梦天”舱。“空间站的空间变大了,科技感更强了。”汤洪波忍不住感叹。

三舱部署的各类实验机柜琳琅满目、一应俱全,能开展上千项科学实验,变成了名副其实的“太空实验室”。

这次,新到的航天员们不需要自己安装、整理内部设施,因为“太空家园”里的3名队友早已帮他们收拾好床铺、热好饭菜,翘首以盼迎接他们的到来。

两个乘组在舱内胜利会师,6个人紧紧地拥抱在一起,心潮澎湃。对神舟十六号乘组来说,这是完成任务返回地球的欢欣鼓舞;对神舟十七号乘组来说,这是初来乍到、圆梦太空的意气风发。空间站里其乐融融,欢声笑语在静谧太空中久久回荡。

唐胜杰和江新林初来乍到,有点摸不着北。从地面到太空的数小时内,他们努力适应失重带来的不适感。由于血液往头部涌,脸上有发胀的感觉,他们按照地面医生的嘱咐,尽量少活动,预防空间运动病。

神舟十六号乘组也为他们传授经验,介绍了空间站的运行管理情况,分享了5个月在轨工作生活的感受。在神舟十六号乘组的热情帮助下,神舟十七号乘组3个人很快熟悉并适应了空间站环境。

分别的时刻快要到了。神舟十六号乘组临行前一晚,两个乘组举行交接仪式,移交空间站钥匙。在汤洪波眼里,这把钥匙像是一根接力棒。在“神舟家族”太空接力赛中,空间站应用与发展阶段的第一棒,由神舟十六号乘组跑出了完美的成绩。如今,接力棒传到了神舟十七号乘组的手中。“筑梦天宫,接续奋斗!”他许下承诺。

2023年10月30日晚,神舟十六号乘组告别空间站和神舟十七号乘组,踏上了回家之路。至此,汤洪波带领的神舟十七号乘组开始独立管理空间站。

从太空俯瞰中国西北陇中大地。唐胜杰摄

航天员江新林协同两名舱外航天员实施出舱活动。新华社记者 李杰摄

在太空修帆板

考验的不仅是技术,更是勇气和决心

神舟十七号乘组还在地面紧锣密鼓展开训练时,突然接到一个紧急任务:出舱任务改为维修太阳翼帆板。

原来,太阳翼帆板被空间碎片击中后,有轻微损伤,导致发电功率下降。面对这一突发情况,广大科研人员通过一系列研究和分析,制订出维修太阳翼的最佳方案,决定派航天员出舱修复受损的太阳翼。

神舟十七号乘组面临的,是空间站首次试验性舱外维修作业。任务迫在眉睫,困难和挑战前所未有。

此前,神舟十七号乘组曾根据新制订的维修方案,进行出舱程序水下模拟训练。为了更好地完成任务,他们对维修工具的设计提了一些建议。后来,这套维修工具和他们一起随着神舟十七号飞船发射升空。

应指令长汤洪波的要求,随维修工具一起上行的,还有一块太阳翼帆板。乘组3个人拿着维修工具仔细揣摩,并在那块太阳翼帆板上反复操作。为了尽可能真实地模拟出舱以后面临的各种情况,他们还穿上舱外服一次次进行模拟训练。

太空神秘莫测,充满危险性和挑战性。出舱行动每个步骤都环环相扣,不能逆转,必须做好万全准备,确保万无一失。

2023年12月21日14时10分,汤洪波打开出舱舱门。两年前,在空间站阶段的首次出舱活动中,他完成了自己的“太空首秀”。彼时,他在舱壁上自主攀爬至作业点。这一次,他首次登上了机械臂,在机械臂的托举下,转移至天和核心舱太阳翼相关作业点。

机械臂缓缓运动之际,汤洪波凝视广袤深邃的太空,内心升腾起一种遨游苍穹的自豪感和幸福感:自己多么幸运!赶上一个好时代,能见证并亲历中国载人航天的跨越式发展,短短两年与太空有了两次亲密接触。

思绪飘飞,汤洪波仿佛回到童年时光——夏日午后,他跟着父母在烈日下插秧,稻田里的水被晒得温度很高,他赤着脚被烫得龇牙咧嘴。

小小少年,抬眼望着高空明晃晃的太阳,眼巴巴地盼着,要是有一朵云能飘过来挡住太阳就好了。

那时的汤洪波怎能想到,未来有一天,他会穿过高空和云彩,飞到太空去维修空间站的太阳翼。

航天员江新林则在核心舱内进行支持工作。只见,他呈“打坐状”寸步不离地守着操作台,目不转睛地关注着屏幕上舱外队友的行动以及机械臂的运动轨迹和参数。必要时,他还要对机械臂进行微调。

航天员唐胜杰的任务,是在舱壁自主攀爬转移至作业点,辅助观察汤洪波的每一步操作,配合展开舱外作业。

首次开展出舱活动,唐胜杰的内心平静而踏实——舱外,有指令长并肩战斗;舱内,有江新林寸步不离地守护;地面,还有出舱专班团队给予指引。

大家都密切关注着唐胜杰,及时地给予他提醒。唐胜杰依靠胳膊的力量,小心翼翼地攀爬,沿途注意避开各种舱外设备。大约一个小时后,他终于到达作业点。

由于太阳翼是发电、供电设备,在阳光照射下会产生电流,影响作业安全。因此,维修作业只能在阴影区进行,他们像猫头鹰一样“昼伏夜出”。

空间站大约每90分钟绕地球一周,最适合的阴影区作业窗口只有20多分钟。

这次维修任务由汤洪波操作工具,在太阳翼帆板打两个孔。舱外维修操作,大概有20至30个动作,对航天员操作的精准度、使用工具的熟练度要求极高。

尽管乘组的操作训练已经达到炉火纯青的程度,但这是我国航天员首次在舱外使用维修工具,谁也预判不到会出现什么意外情况。

汤洪波按步骤操作时,第一次竟没有成功。如果不能及时操作完成的话,就只能等下一个阴影区。

等待的不仅仅是出舱航天员,还有地面各系统成百上千个岗位人员。更紧要的是,舱外服也有工作时长限制。错过了这个阴影区,这次出舱任务就很可能以失败告终。

这一刻,不仅是对航天员技术的考验,更是对勇气和决心的挑战。

汤洪波根据预案又操作了一次,仍未成功。此时,离窗口时间只剩4分钟!

汤洪波稳了稳心神,向地面出舱专班提出一个想法:用手给工具施加压力试试。

他的建议与地面出舱专班的想法不谋而合。与此同时,地面出舱专班已经根据剩余时间快速计算出打孔次数。

汤洪波心无旁骛、精准操作……当他把维修工具从太阳翼上撤下来那一刻,太阳刚好冉冉升起,分秒不差!

地面测控大厅里,响起一阵热烈的掌声,成功的喜悦在天地间激荡。

这是中国航天员首次舱外维修活动。此时此刻,身临其境,汤洪波更加深刻体会到“星空浩瀚无比,探索永无止境”这句话的深刻内涵。

任务圆满完成,唐胜杰返回舱门前,登上了机械臂。他终于可以从宇宙视角饱览太空盛景——

无边无际的巨大黑幕上,群星闪耀,悬挂其中的地球像块五彩斑斓的璀璨水晶,乳白色的中国空间站在灯光照射下闪闪发亮,空间站上那抹五星红旗红得那么耀眼。

21时35分,经过约7.5小时的出舱活动,神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同,在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务。

2024年3月2日凌晨,神舟十七号乘组进行第二次出舱活动。江新林在机械臂的托举下转移至作业点进行维修操作,指令长汤洪波在舱壁自主转移,配合江新林舱外作业,唐胜杰则在天和核心舱内操控机械臂进行支持。

这次出舱活动是江新林的“太空首秀”。他担任主操作手,负责打最后一个孔以及切断电缆。出舱前,两名队友从心理上、技术上都给了他很大支持。

为了完成好任务,江新林在舱内多次练习。唐胜杰手持脚限位器,帮助他一遍遍体验太空失重条件下的操作感觉。每次江新林练习完,一旁辅助的唐胜杰反倒累得满头大汗。

从出舱流程的推演,到每个操作动作细节,地面团队给了江新林很大帮助。通过多次在轨训练,江新林将出舱任务的整个程序和每个动作反复模拟操作,每晚睡觉前还在脑子里“过电影”。

只有准备到位,才能干得明白。经过扎实训练,出舱当天,江新林顺利完成各项操作,交上一份完美的答卷。

经过乘组两次出舱维修后,太阳翼发电性能状态恢复正常。这标志着我国首次在轨航天器舱外设施维修任务圆满完成,为空间站长期安全稳定工作提供了有力保障。

航天员汤洪波(左)、唐胜杰开展舱外操作。新华社记者 李杰摄

在太空做实验

为未来深空探索提供宝贵经验

空间站里,唐胜杰当起了“太空菜农”。在轨期间,他守护的“太空菜园”里,生菜、樱桃番茄等蔬菜长势喜人。

太空种菜充满挑战。比如,在失重条件下给蔬菜浇水,水滴会漂浮在根系表面,不容易被吸收,需要使用特殊装置来补水;种植生菜过程中,种子特别小,很容易跟着镊子飘出来。

通过不断实践和摸索,唐胜杰逐渐掌握了在微重力环境下种菜的技巧。他给生菜种子外面裹上一种特殊的材料,不仅能让小种子体积变大,方便夹取,还不影响种子萌芽。

唐胜杰经常给蔬菜拍照并记录它们的生长情况,精心为它们调整补水量和光照量。

生菜的生长周期较短,很快成为乘组饭桌上的美味。用生菜夹肉,再抹上调味酱,给太空食品带来了新鲜口感,仿佛回归地球生活一样。

樱桃番茄的生长周期长。唐胜杰从神舟十六号乘组手里接管时,只有一株独苗苗。两三个月后,番茄终于开了花。又过了20多天,番茄结出6颗果实。乘组3个人每人分了一颗,小口嘬着细细品尝,酸酸甜甜,非常美味。他们将剩下3颗果实挤出种子后,带回供科研人员研究。

这些生机勃勃的太空蔬菜,不仅为太空生活增添了色彩和乐趣,也为未来深空探索提供了宝贵经验。

此外,为发挥空间站作为国家太空实验室的最大效能,乘组在地面科研人员的指导下,在空间生命科学、航天医学、空间材料科学、微重力流体物理等方面,开展了84项空间应用在轨实(试)验,生成了200多项实(试)验样品。

为确保每个数据都科学有效,乘组按照最高标准、最严要求做好每项实(试)验。

江新林印象最深的是材料暴露回收实验。那天,他们一直忙到凌晨,将每件实验样品分门别类放进回收物品袋里。虽然很累,但想到这些样品承载的科学价值,他们便觉得心满意足。

日子在忙碌中一天天过去,神舟十七号乘组终于迎来了农历新年。除夕当天,地面工作人员纷纷给航天员们拜年,并叮嘱他们打开精心准备的节日礼包。

贴春联、挂福字、穿新衣、吃年夜饭,中国传统佳节的喜庆氛围在太空同样浓郁。乘组在轨收看了春节联欢晚会,还作为表演嘉宾参与演唱节目《大闹天宫》。

节日里,3名在太空出差的航天员被幸福笼罩着。尽管他们身在茫茫太空,但祖国和人民的时时牵挂,给了他们无穷的温暖和力量。

地球上四季更替,各有风华。春花烂漫、夏果甘甜、秋叶斑斓、冬雪皑皑。长时间封闭生活在空间站内,航天员们感知不到地球上这些常见的风景,难免有时会觉得枯燥。

发现队友们偶尔情绪不高时,汤洪波就给他们加油鼓劲。工作之余,他们趴在舷窗上,仔细搜索着地球上各自家乡的位置,并用镜头记录下这一独特的视角。

华北大地,首都北京,被一条条环线连成一个个“同心圆”;雄浑壮美的西北,白雪皑皑的陇中宛如银龙盘踞……一张张照片不仅展示出浪漫迷人的地球风光,更倾诉着航天员对地球家园的深深眷恋和热爱。

在汤洪波的带领下,神舟十七号乘组注重加强身体锻炼。锻炼不仅是每天必须完成的任务,还成为航天员释放压力、调节情绪的重要部分。江新林喜欢跑步,在“太空跑台”上,半年跑了800多公里。运动过后,他们吃得香、睡得甜,日子过得也更充实。

2024年4月26日,神舟十七号乘组与神舟十八号乘组在“天宫”胜利会师。这是中国空间站的第4次“太空会师”,也是神舟十七号乘组的第2次“会师”。他们把神舟十六号乘组传授给他们的经验以及自己总结的经验,都分享给了神舟十八号乘组。

迎来送往之间,传递的是神圣使命和责任,传递的是必胜信心和动力。从“接棒”到“传棒”,神舟十七号乘组用出色的表现完成了他们这一棒。

返回地球的日期如约而至。4月30日17时46分,神舟十七号飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,航天员汤洪波、唐胜杰、江新林全部安全顺利出舱,健康状态良好。

中国人在太空一次次迈出的一小步,汇聚成中国航天的一大步。中国载人航天又站在一个新的起点上。

版式设计:方汉