点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

解放军报记者 王凌硕 通讯员 梁南

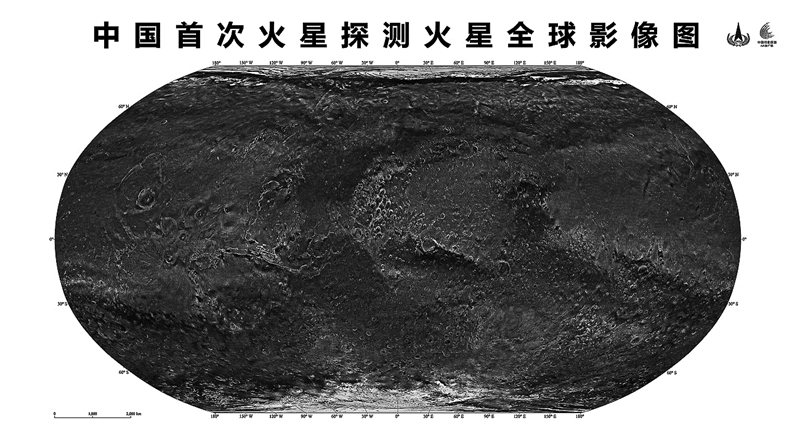

中国首次火星探测火星全球影像图。新华社图片

“西柏坡”“天柱山”“杨柳青”……

2023年4月24日,中国首次火星探测火星全球影像图在第八个中国航天日发布。其中,国际天文学联合会还将天问一号着陆点附近的22个地理实体以中国历史文化名村名镇命名,将中国标识永久刻印在火星上。

2023年5月15日,远在火星执行全球遥感科学探测任务的天问一号火星探测器,已经在火星“上岗”满两年。两年来,探测器获取许多一手探测数据,取得丰硕科研成果。

回望60余年的人类火星探测历程,以1960年苏联发射人类首个火星探测器为起点,到2021年天问一号将五星红旗的一抹鲜红镌刻在火星土地,从来没有一刻像今天这样,人类飞出地月、星际探测的梦想是那么的真实、触手可及。

值此“天问落火”两周年之际,我们再来聊聊关于火星的奥秘与故事。

人类为何执着于火星探测

人类对于火星的关切,由来已久。

从20世纪60年代人类首次开展火星探测开始到现在,火星是人类探测时间最长、次数最多、参与国家最多的一颗行星。

人类为何如此执着于火星探测?

科学家认为,地球仅是茫茫宇宙中的一颗普通行星,从大尺度时空坐标看,遭遇小行星撞击等意外事件在所难免;同时,地球上资源有限,随着人口增加以及科技发展,温室效应导致全球温度持续升高,地球很难成为人类永远的家园。而与地球距离较近、环境相似的火星,成为人类走出地月系统开展深空探测的首选目标。

——和地球相似的地质结构。火星地表主要由硅酸盐构成,地质结构和地球上十分相似,同时火星上还有着类似于地球上的沙漠、盆地等地貌结构。

——火星上也有水资源。科研发现,火星南北极存在淡水资源,土壤中广泛存在2%-3%的水分。丹麦哥本哈根大学星体和行星研究中心的一个研究团队在《科学进展》杂志上面发表了一篇关于火星生命的研究论文。他们认为,火星在45亿年前曾经被海洋覆盖。水是生命之源,科学家据此推测,早期火星存在大量的液态水,应该是一颗蓝色的星球,并且可能已经诞生了生命。

——和地球相似的自转周期和一年四季。在太阳系八大行星中,火星是地球轨道外围第一颗行星,距离地球最近的时候为5500万公里;火星上的一天和地球上的一天时长差不多,其自转周期大约是24.62小时,与地球几乎一模一样;火星公转的角度和地球公转的角度都在23-25度之间,因此在火星上同样有着春夏秋冬四个季节的划分。

——火星上也有大气层。要知道人类赖以生存的第一要素就是空气中的氧气,一个星球上如果没有氧气,那么就很难让人类生存。火星上虽然没有氧气,但拥有一层大气层,其主要成分是二氧化碳,而人类目前的技术从二氧化碳中提取氧气并不难。

此外,火星引力较小,距离小行星带和太阳系外围空间更近,在火星上发射火箭和开展深空探测具备很多先天优势,是人类未来深空探测过程中建设航天基地的不二之选。

综上所述,研究火星对了解地球的早期历史和生命起源有着重要的意义,特别是在火星上发现水后,更给人类带来了未来移民火星的可能。如果人类航天的未来是宇宙的星辰大海,那么人类没有任何理由不去探测火星。

战胜重重困难,揭开“荧惑”的神秘面纱

红色的火星荧荧像火,而且在天空中运动,有时从西向东,有时又从东向西,复杂的轨迹令人迷惑,所以我国古人用“荧荧火光,离离乱惑”来描述它,称之为“荧惑”。

揭开“荧惑”的神秘面纱,人类坚定地踏上了探测之旅。1960年,苏联科学家向火星发射了“火星1号”探测器,这是人类探索火星的开端;1965年,美国发射的“水手4号”探测器,在距离火星9280千米的高处,首次拍摄了22张火星照片;1974年,苏联发射的“火星5号”首次拍摄了火星的彩色照片……

从1996年开始,几乎在每个探测器的发射窗口,都会有一辆火星车被送上太空。

但抵达火星的过程实在太难了——

首先,虽然火星是距离地球最近的地外行星,但是地火距离还是太远了。火星距离地球在5500万-4亿千米左右,并且这个范围变化区间实在太大。在地球上,仅需0.13秒就能实现任意两点的通信,但当地球与火星处于最大距离时,即便是光速通信也有44分钟的延时。这使得探测火星的机会难得,即便是派出人类最快的探测器前往火星,也需要老老实实等待每隔780天、约26个月出现一次的地火逼近时的火星探测窗口,一旦错过就需要再等待两年多。

其次,如果前往火星,不仅需要完全摆脱地球引力,还需要摆脱太阳强大的引力影响。这意味着更强大的火箭是探测火星的先决条件。

第三,探测器必须功能强大。一方面,火星探测的成本极高,必须搭载大量的各种科学仪器才能换回相应价值。另一方面,由于距离问题,探测器的深空通信、自主导航控制和自我故障检测修复功能必须独立且强大,这进一步推高了成本。

第四,探测器到达火星附近后,需要被火星引力捕获。火星捕获是火星探测任务中技术风险最高、最为关键的环节之一。相比较地球而言,火星只是个小不点,质量仅仅有地球的10.7%,引力影响范围很小,这要求探测器必须精准切入环绕火星轨道。同时,探测器必须拥有强大的变轨能力,能完成改变轨道、大幅增加燃料需求。

以上,还仅仅是实现环绕火星的部分难点。要想完成降落火星的任务,还需要解决一系列更复杂的问题。

在仅有五成成功率的人类火星探测任务中,火星着陆是失败率最高的阶段。

稀薄而不稳定的火星大气,遍布岩石、斜坡、沟壑等障碍物的火星表面,极其严重的火星尘暴,再加上通信延迟,这些都给降落火星带来很大风险。

2021年5月15日,天问一号着陆火星乌托邦平原南部预选着陆区,首次通过一次任务实现“绕、着、巡”三大任务目标。我国首次火星探测任务着陆火星成功,标志着我国迈出了星际探测征程的重要一步,实现了从地月系到行星际的跨越,在火星上首次留下中国人的印迹。

克服重重艰难,天问一号圆满完成各项工作,获取了大量我国一手的科学数据和工程数据,为我国行星探测工程积累了宝贵的经验。

资料显示,天问一号获取了覆盖火星全球的影像数据,完成了对多种典型火星地貌特征点的拍摄任务,获取了大量高价值探测数据;进行了上百次的离子与中性粒子分析仪、矿物光谱分析仪和次表层雷达的科学探测工作,获取了相关科学数据……

目前,来自中国、美国、欧空局、阿联酋等各方的9个火星探测任务正在进行中。而从各国和机构的最新火星探测计划来看,未来国际航天界将在火星生命探测、火星采样返回、火星卫星探测、火星演化历史和载人登陆火星等5个方面开展重点攻关。

随着各国的探测计划不断展开,“荧惑”的神秘面纱正被一点点揭开。

仰望星空,人类的目光能看多远,步伐才能走多远

进入21世纪,放眼全球,火星探测正在进入新一轮高峰期,各个国家先后提出火星探测计划。

根据已有的任务规划,欧空局罗莎琳德·富兰克林号火星车的重要使命是挖掘地下2米深的火星土壤样本,寻找微生物存在的痕迹;

美国宇航局自成立以来,在火星上投入的资金已经超过了在其他任何一颗行星上所花费的费用。据悉,美国将继续开展火星探测活动,未来任务包括无人火星采样返回任务,研制接替在轨火星探测器的新型火星轨道器等。美国的SpaceX公司,则提出“移民火星计划”,其“星舰”超重型火箭已经开展首次试飞;

俄罗斯制定了一系列航天计划和试验项目,加强了对火星的探测,重新启动了无人探测器项目……

放眼未来,人类对火星环境的认知仍会进一步加深,更先进的探测器、更精密的仪器、更强大的通信能力都将显著提升采集火星数据的质量和数量,从细节中寻找更多蛛丝马迹。比如,欧空局ExoMars系列火星车将搭载更先进的微量气体和有机物探测仪、地下雷达等设备,立体化揭示火星的秘密,进而对照深入研究条件类似的地球;再比如,根据火星探测器回传的数据显示,火星表面有很多非常深的洞穴,科学家猜测在这些洞穴里面可能存在一些微生物,人类将继续向火星发射更加先进的探测器,对这些洞穴内部展开探索。

仰望星空,人类的目光能看多远,步伐才能走多远。

深空探测,步履不停。或许,未来的某一天,人类有望登陆火星,实现从“地球物种”到“行星际物种”的伟大转变。