点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

■肖红 姜子涵

2019年10月1日,国庆70周年阅兵式上,受阅官兵身着新式迷彩服闪亮登场。新式迷彩服被军迷们亲切地称为“星空迷彩”,初次亮相,便引发广泛关注。

如今,世界绝大多数国家的军队都有自己的迷彩服。迷彩服作为战场上士兵的第一道防护,已然成为各国军队的独特标识。世界各军事强国都极为重视迷彩服的研发。

一套具备良好伪装效果的迷彩服,研发生产过程相当复杂。以俄罗斯为例,新式迷彩服从2007年开始研制,到2019年才装备完毕。其间历经多次技术攻关和实战检验。那么,迷彩服是如何发展而来的?打造一款伪装效果良好的迷彩服又有哪些难点?本文为您一一解读。

2019年10月1日,庆祝中华人民共和国成立70周年大会上,身着新式迷彩服的特战装备方队接受检阅。新华社图片

源自战场的“反向设计”,已经多次迭代演进发展

走在大街小巷,迷彩元素并不鲜见。无论是衣服上、鞋子上,甚至配饰上,迷彩作为一种颇受青少年推崇的时尚符号,仿佛永远都不会过时。

事实上,迷彩走进人们视野尚不足百年。其诞生与使用,始终与战争和军事息息相关。

虽然古代就已经有了用树木枝叶和动物皮毛制成、用于战地伪装的军服,但是真正意义上的迷彩服,是用战场上的失败和鲜血换来的——

在很长一段时间里,色彩艳丽、风格独特的军服,在战场上占据着主导地位。一些历史悠久的军团,往往习惯于根据本军团的特点,设计出各式各样的军服。比如近代史上的奥地利轻骑兵,他们穿着精美的蓝色上衣与红色马裤,腰间别着短剑,还戴着装饰有漂亮羽毛的头盔;还比如穿着猩红夹克与白色裤子的英国陆军。但是,正是这种颜色鲜艳的军服,给军队带来了巨大的伤亡。

1899年,英军入侵南非,与当地的荷兰人后裔布尔人展开交火。布尔人发现,英军的红色军服在南非的森林和热带草原中格外醒目,极易暴露。他们从中受到启发,将自己的军服和枪炮涂上黄绿色,然后隐蔽在密草丛林中发起突袭,打得英军措手不及,而英军却难以发现对方。这场持续了3年的“英布战争”虽以英军胜利告终,但英军也付出了惨重的代价。

正是这场战争,使欧洲各国意识到战场上人员伪装的重要性。于是,许多国家纷纷将鲜艳的军服颜色改为绿色或黄色,以达到隐蔽的目的。接近战场自然色的单一颜色军服,可以算得上是现代军用迷彩的雏形,因此也被称作“保护迷彩”。

进入20世纪,飞机的出现,进一步推动了现代军用迷彩的诞生。第一次世界大战中,飞机被用于空中侦察对方火炮和车辆的位置。根据这些情报,己方炮火可以对那些目标进行直接打击。面对来自空中的“天敌”,士兵们开始想方设法让自己在战场上变得“不那么显眼”。美国士兵用泥巴将制服弄脏,德国军队则命令所有士兵都要将头盔涂上不同颜色。

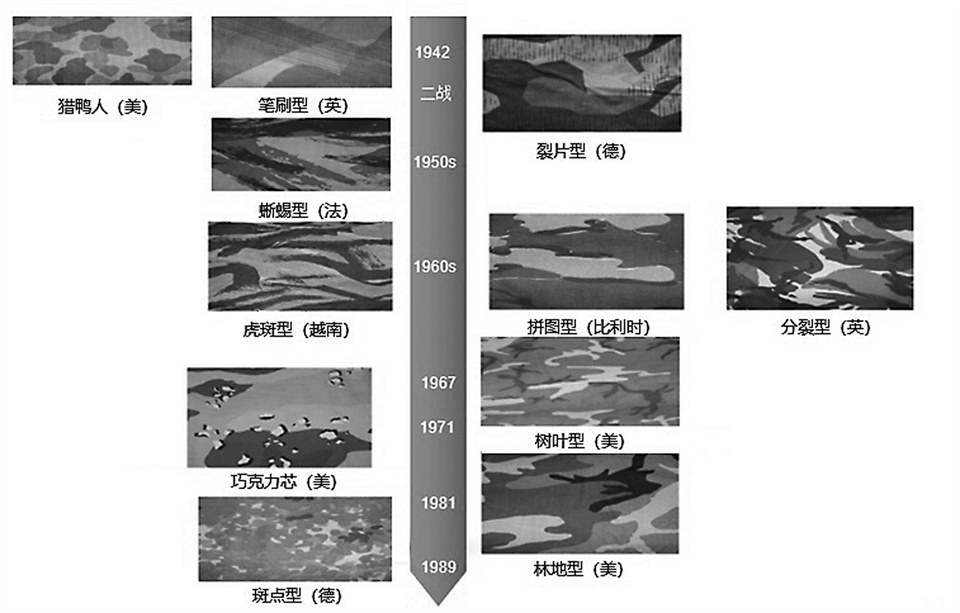

第二次世界大战时期,随着各种光学侦察器材的诞生,穿着单一颜色军服的士兵在战场上想要生存下来面临着更加艰巨的挑战。很多国家都加紧研发由多种色调组成的军服,以适应更加复杂的战场环境。1939年9月纳粹德国入侵波兰时,为几支党卫军部队率先发放了新式军服。这是一款棕、绿、黄三色迷彩服,遍布着形状并不规则的三色斑块——在实战中这些斑块可以模糊人体的线条轮廓,让士兵尽量和背景色融为一体。

自此,传统斑块迷彩伴着二战炮火实现飞速发展。各国科研人员从战场背景中提取典型的颜色和特征斑块,设计出各式迷彩图案。1943年,苏军采用印有桦木和阔叶伪装图案的迷彩服。大约在同一时期,他们又配发了一种新型林地迷彩服,在深绿底色上点缀有棕色的树叶及枝条图案。美军则于1943年为在太平洋战场作战的海军陆战队配发“青蛙迷彩服”,这种迷彩服图案与青蛙保护色相近,采用双面伪装设计。

1944~1945年苏联红军侦察兵的林地迷彩服。资料图片

传统斑块迷彩斑点较大、边缘圆滑、斑块互相拼接,主要用于对抗近距离、较低分辨率光学成像侦察。20世纪80年代以来,战场侦察开始向高分辨率、数字化方向发展,目标细节成为重要暴露特征,传统斑块迷彩的迷惑效果已大不如前。

1997年,加拿大军队率先研发出数码迷彩,开启了数码迷彩的新纪元。2002年,美国海军陆战队首次装备MARPAT数码迷彩。从那时起,数码迷彩成为各国军队作训服装首选,新加坡、韩国、阿根廷等许多国家都研发和装备了自己的数码迷彩。

随着心理学和视觉认知技术的飞速发展,人们不仅需要单独考虑迷彩服的颜色和特征图案与背景的相似度,更要从人眼视觉认知机理出发,利用视错觉理论设计可用于多种背景的迷彩。21世纪初,美军首次为进驻阿富汗战场的士兵研发了适用于混杂背景的“天蝎”迷彩,使迷彩服进入又一个全新的发展阶段。

“乱花渐欲迷人眼”,越来越炫的迷彩伪装术

自然界的动物,很多都是伪装的专家。网络上流传着一些从自然背景中寻找动物的小测试,但很少有人能一下子就找到目标。

科技人员深入研究人类感知形状、体积和颜色的方式后发现,人眼只有很小的一部分能感觉到颜色,其他的则靠大脑对眼睛做“填补”。

现代迷彩服的高分辨率设计正是利用这一原理,让观察者将迷彩“看”作背景的一部分;即使你看见了它,也不会注意到它。

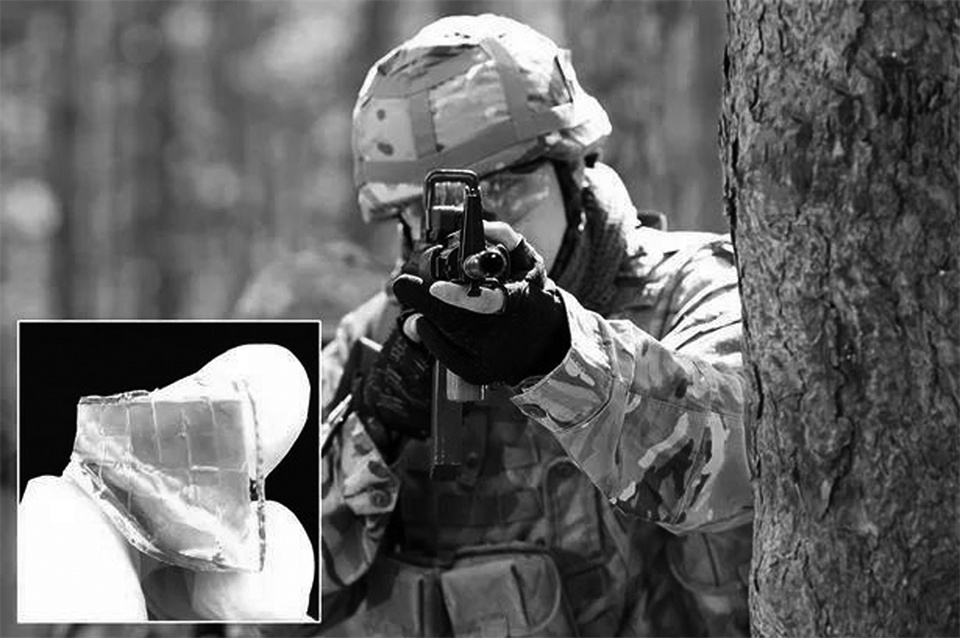

现阶段,具有良好伪装效果的迷彩,立体感和层次感往往都比较强,能模拟背景宏观和微观纹理特征,造成“视错觉”。它们能够适用于广泛的环境条件,也有助于保持图案的有效性,即使在近距离的低分辨率图案与自然环境中也能有效“隐身”。以数码迷彩为例,从近距离看,大小不一、一格一格的色块通过内包、外围,产生数字图像中基本像素的不确定感,可模拟树影摇曳效果以及丛林或沙漠等背景中的树叶、碎石等斑驳特性;从远距离看,不同颜色斑点通过并置、交错,可产生空间混色,能够形成大斑点分割效果,容易融入各种不同的背景中。

这样充满科技感的图案设计并非来自某个设计师或艺术家之手,而是需要经过背景特征提取、迷彩图案生成、伪装效果评价等来不断修改、完善和实现。

迷彩的主色调及特征斑块形状设计,首先都需要提取背景特征信息。研究人员采用均值聚类算法等,对背景照片进行分析计算、提取主色,生成背景图像初始聚类分布图,以确定迷彩单元颜色及形状。随着加工技术的进步,迷彩颜色从常用的3~4种,发展到如今的5~7种。迷彩最小单元尺寸,为一定观测距离下人眼所能分辨的最小尺寸数值,以达到最佳混色效果。

迷彩图案生成,通常有两种方式。一种是基于已有的迷彩模板,通过计算机深度学习,提取并学习背景的颜色及纹理特征,生成模拟背景的全新迷彩图案。第二种是分别提取出背景常用的主色调及比例、形状及分布特征后,研发人员基于经验,借助计算机图案设计工具绘制而成。这些迷彩图案,其颜色分布、边缘轮廓等往往能与所在背景相互融合。

迷彩图案生成后,首先需要通过计算机迷彩伪装效果评价,包括边缘检测、背景纹理相似度评价等。经过优化后的迷彩图案,需要印制到织物上、制备成迷彩服,发到部队进行发现概率测试,满足军标要求后,才最后确定下来。

因此,对于设计的迷彩图案,需要经过反复多次评价、修改后,才能最终定型使用。这也是为何一款迷彩的定型列装往往需要数年乃至更久的原因之一。

“可变色、能隐身”,战地伪装进化无止境

侦察之“矛”,隐身之“盾”,相克相生。信息化条件下作战,行动地域广,背景复杂多变,各种问题也随之而来。

2001年的阿富汗战场上,身着沙漠迷彩的美军士兵穿行在林地与荒漠之中,开阔的地理环境、混杂多变的地形让他们频频暴露在阿富汗民兵武装的冷枪冷炮之下。接连不断的伤亡报告引起美军高层的关注:能否研制一种能够在多种地形环境背景下都具备良好隐身效果的迷彩呢?

“一对多环境”的迷彩设计被迅速提上日程。美国CP防务公司与美陆军开展新一代战斗系统研发的“天蝎计划”。经过长达两年的策划、绘制,以及与前线士兵交流、测试后,他们提交了新型“复合迷彩”方案。这种迷彩融入了“类视错觉图案”及“环境光反射”等多项技术,处于多种环境下,都能让穿着者与环境色、环境物体形状达到最佳融合状态。

2014年8月,美军正式发布“天蝎二型”迷彩样式。新迷彩继承了原有的“多重环境”迷彩,突破以往的正方形单元特点,选用“刷状”“阴影线”“泥点”和“影迹”等更为丰富的设计结构,使斑纹更细碎、色块更丰富,能够更好地适应林地、荒漠和城市等作战地形背景。

穿着“天蝎”迷彩作战服的美国陆军。资料图片

这种多背景适应性的迷彩,其实也只能适应绿色调、黄色调及两者混杂的背景,并不能够随着背景变化而变色。作战人员快速机动作战过程中,欲实现与地形背景的“动态融合”,一直是迷彩技术追求的目标。迷彩由被动“静态”式伪装,向主动“动态”式伪装发展已是大势所趋。目前,可动态显示呈色的变色迷彩的发展,为实现更高发展目标提供了可能。

受变色龙机理的启迪,日本科学家曾尝试研发一种带有摄像头的变色衣。这种变色衣可以将周围环境的图像投射到服装上,让穿戴者“看起来不在那里”,但是体系庞大难以实用。美国科学家也在研制一种变色纤维,用这种纤维制成的军服,会吸收环境的光波而自动变色。士兵穿上这样的军服,犹如包裹上变色龙的皮肤,可与环境的颜色融为一体,随环境的变化而变化,达到“动态”伪装的效果。还有国家采用反射式显示技术,研发了包含5个颜色斑块的变色迷彩,每个颜色斑块均可以实现至少3种颜色变换。通过5个颜色斑块的颜色变化控制,可以实现“林地—荒漠—城市”迷彩的互变。

外军试验中的可变色纤维材料。资料图片

现代战场上,除了光学探测设备,高精度红外夜视仪、远程探测单兵雷达等也广泛列装,这对迷彩服提出了红外及雷达隐身的要求。多光谱兼容隐身、热红外隐身、电磁隐身等高技术,也因此进入迷彩设计的视野。据报道,国外某公司研制出了一种3D迷彩伪装系统,材料面板具有三维凹凸随机图案,不仅能模拟复杂立体背景的纹理结构,而且具有红外伪装和雷达吸波性能。

“可变色、能隐身”,近年来,世界上已有国家在局部战场中投入具备隐身功能的迷彩。然而,由于未能做到完全不反射光线、红外隐身难、生产成本居高不下等问题,迟迟无法实现生产列装。

尽管面临诸多挑战,但现代迷彩隐身化的趋势不可阻挡。目前各国都在加紧光学、红外、电磁等伪装机理方面的研发投入,以期士兵在敌方视觉、光学侦察器材、红外侦察器材及单兵雷达侦察器材前不可见或与环境不可辨,降低被侦察发现的概率,打造真正的“隐身士兵”。

传统大斑块迷彩发展历史及典型图案

版式设计:贾国梁