点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

中央广播电视总台影视剧纪录片中心推出视频产品《一个女孩写给航天员爸爸的信》

“骏马胡杨戈壁,披甲征战太空。”2022年11月29日,经过近25年的奋斗与坚守,航天员邓清明终于与战友一起乘“神舟”赴“天宫”。神舟十五号载人飞行任务乘组成功飞天之际,北京航天飞行控制中心工程师邓满琪以女儿的成长视角,记录父亲邓清明的飞天圆梦之旅。

我见证父亲的圆梦之旅

■邓满琪

1991-1997

我对爸爸表演的魔术着了迷

幼年时的邓满琪与飞行员父亲邓清明的战机合影。

1991年秋天,妈妈难产。幸好,一切转危为安,我最终平安降临这世间。那一年,您25岁。

婴儿时期的我,被误诊患有先天性心脏病,浑身上下扎满了针眼,家人轮番为我输血保命。奈何,您是空军飞行员,要执行飞行训练任务,驾驶战机翱翔祖国的蓝天。

我逐渐长大。您飞行任务结束回到家,给我表演“钉子跳舞”的魔术。我惊喜得又蹦又跳。后来,您告诉我,原来您在椅子底下放了磁铁,并给我讲磁铁的原理。我对爸爸表演的魔术着了迷。那一年,我3岁,您28岁。

1998-2002

等您飞到太空,会在太空向我问好

2001年,邓清明与女儿邓满琪在北京航天城合影留念。照片由作者提供

我记忆中第一次搬家,是您说要带着妈妈和我去北京。我们坐了很久的车,来到一个僻静的地方。后来,我才知道,这个地方叫北京航天城。您成了这里的第一批航天员。那一年,我6岁,您31岁。

妈妈反复告诉我,您的新身份是保密的,不能告诉任何人。您经常出差,每一次回家都会给我惊喜。您喜欢给妈妈和我买漂亮的裙子。妈妈年轻时很美很苗条,穿上爸爸买的裙子好看极了。我穿着您买的裙子和小伙伴玩耍,疯跑中,裙子摔破了,我顾不上疼,只心疼那裙子。

我喜欢跟您聊天。您告诉我,飞机翱翔在蓝天,而飞船要冲出蓝天。等您飞到太空,会在太空向我问好。那一年,我8岁,您33岁。

2003-2008

我的爸爸也是航天员

中国首批航天员邓清明。资料图

有一天,我们一起在家看电视。新闻上正播出美国哥伦比亚号航天飞机失事的新闻。7名宇航员牺牲,媒体报道了每一名宇航员的年龄、职业和家庭。

我突然意识到,航天员是一个高风险职业。上天要面临的不仅仅是使命和荣誉,还有风险和挑战。

2003年10月,神舟五号载人飞船发射在即,全校通知停止上课。同学们一起坐在电视机前,收看我国第一位航天员飞上太空的新闻。

看着火箭点火升空那一刻,我激动得热血沸腾,差点儿跟同桌说出您的秘密:我的爸爸也是航天员。那一年,我12岁,您37岁。

我上初三那年,您破天荒地腾出时间来学校参加家长会。恰巧我碰见记者正采访一起在航天城长大的弟弟妹妹。学校向他们正在太空飞行的爸爸致敬,同学们向他们投以崇拜的目光。我有些许恍惚,低头默默离开。

不懂事的我在您面前哭泣。您心疼地对我说:“让我们一起努力奋斗。”

我曾经的幼稚,给了您多少压力……那一年,我14岁,您39岁。

2009-2013

我们共同努力,不抛弃不放弃

我读大学时,您给我写信,告诉我航天员大队又有新的血液了:第二批航天员五男两女,都很优秀。

您在信里,再一次跟我说,希望我毕业后也能从事航天事业。那一年,我18岁,您43岁。

大学毕业后,我来到酒泉卫星发射中心工作。那一年,您作为神舟十号载人飞行任务的备份航天员也在这里。

一年未见的我们彼此思念着对方,却由于医学隔离的要求,只能隔着围栏,距离十多米相望。每次分开时,我都会对您说:“我们共同努力,不抛弃不放弃。”那一年,我22岁,您47岁。

2014-2021

我和屏幕上的您合了一张影

我要结婚了。您工作很忙,抽出难得的空闲时间帮我们收拾新房。您与工人们同吃盒饭,捧着厚厚一沓装修图纸画得不亦乐乎。那一年,我23岁,您48岁。

2016年,神舟十一号载人飞行任务准备阶段,我和您忙碌在各自的岗位上。您深知自己飞天的机会不多了,铆足劲再一次发起冲锋。为突破我国中期在轨驻留技术的难题,您参加了33天模拟试验。

任务合练当天,在指挥大厅值班的我,突然看见您的图像出现在大屏幕上。看着您熟练的操作和汇报,我脑海里一下子浮现出您这些年的付出。我不能自已,泪水湿了眼眶。我和屏幕上的您合了一张影。那一回,您又一次与飞天梦想擦肩而过。那一年,我25岁,您50岁。

2018年,中宣部授予航天员群体“时代楷模”荣誉称号。国家对未执行过任务的首批航天员解密,您和战友们的名字和故事被公之于众——中国首批航天员一共14人,其中8人梦圆太空,5人解甲离队。您是唯一没有执行过飞天任务仍在训练的首批现役航天员。

“时代楷模”颁奖台上,我读着写给您的信——“我看到了您染过的头发里面暗藏的白发,为您在这一岗位默默奋斗的20年而心疼。爸爸,您把您的一切都献给了国家,献给了中国航天事业,您是我见过最敬业的人、最无私的人。三十功名尘与土,八千里路云和月。我们的生活还在继续,与您并肩奋斗的日子让我迷恋。”那一年,我27岁,您52岁。

2022年

生命只为一个信仰

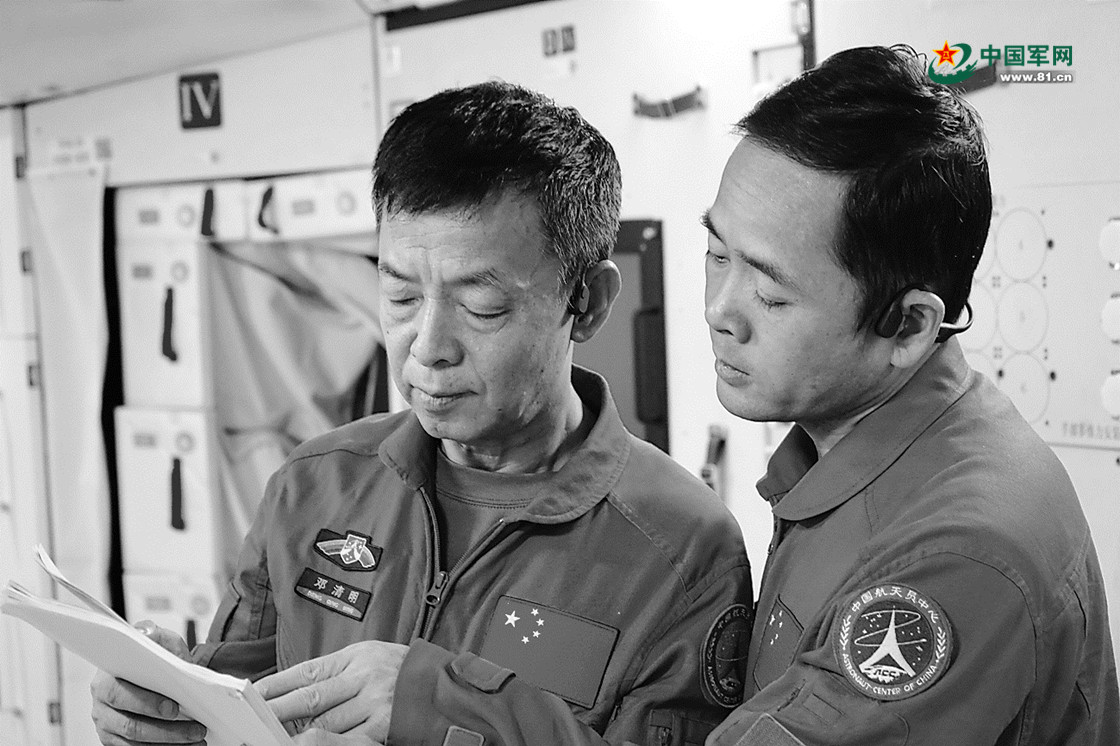

邓清明(左)和张陆在组合体模拟器内训练。新华社发

11月的一个早上,太阳刚刚升起。我到航天员大队送您出征。我远远地望向您,您是那么从容和淡定。

这些天,我一直在听一首歌——

“我的信仰是无底深海,澎湃着心中火焰。燃烧无尽的力量,那是忠诚永在。温暖若停在你心里,愿用一生祝愿。生命只为一个信仰,无论谁能听见。”

听歌的时候,我想到您,热泪盈眶。只为一个信仰,您坚守初心,追梦一生。这一年,我31岁,您56岁。

2022年11月29日

这一刻,我们等了25年

深夜,我在屏幕上,目送您飞向太空。这一刻,我们等了25年。

未来的半年,我在地上,您在太空。我们的生活还在继续。正如我小时候的约定一样——我们并肩战斗。

您永远是我心目中最伟大的英雄,我亲爱的爸爸。致敬,每一位追梦的中国航天人!

邓清明的故事为何让我们感动

■解放军报记者 高立英

了解中国载人航天历史的人都知道,在航天员序列里,就执行飞行任务而言,有“主份”和“备份”之分。这是为了保证任务圆满完成而做出的科学部署。能入选解放军航天员大队,每一名航天员都堪称精锐中的精锐。即便如此,他们中大多数人都曾当过备份,有的甚至不止一次。

神舟十五号载人飞行任务乘组中,有两名航天员是首次飞天——46岁的张陆,是第二批7名航天员中最后一个亮相的人;56岁的邓清明,这次任务之前,曾多次担当备份航天员的角色,是中国人民解放军航天员大队唯一没有执行过飞天任务却仍在现役的首批航天员。

在等待飞天的日子里,邓清明隐匿在战友们的高光背后。他一次次与任务擦肩而过却永不放弃的故事,令许多人感动不已。

这个曾经充满遗憾的励志故事,如今有了最令人喜闻乐见的新篇章——邓清明圆梦了!出征太空前,有记者向邓清明提问:坚持努力近25年后,终于要飞上太空,此时心情如何?

“太空不会因为故事感人就向我张开怀抱。”载人航天领域,从来没有感情分,一切以数据为标准。在邓清明看来,永不停歇的训练学习、持之以恒的奋斗努力与旷日持久的默默坚守,都是航天员的必修课。

不是所有坚守都有结果,但总有一些坚守,能从冰封的土地里,培育出怒放的鲜花。不懈追梦、奋斗圆梦,是邓清明的故事与广大青年官兵共鸣的精神密码。“回望自己走过的路,我都被自己感动得热泪盈眶。如果让我自己的孩子们甚至更多的人,从我的经历里获取点正能量,我觉得我的生命更有意义。”邓清明说。

中国古人数千年前“抬头问天”的浪漫,已经被当代中国航天人内化为“低头干事”的坚守。杨利伟曾说:“中国航天员这个群体,有无数的鲜花和掌声托举着,大家有更多机会看到我们的闪光点。但我们更要关注和感谢那些默默无闻的人,他们的奉献和内心的责任,才是中国发展的原因。”

奔向星辰大海的征途中,我们有勇于探路的“杨利伟们”,也有甘于坚守的“邓清明们”。因为超过了黄金飞行期,当年和邓清明并肩进入航天员大队的14人中,李庆龙、吴杰、陈全、潘占春、赵传东5名航天员已于2014年解甲停训,转而从事与航空航天相关的其他工作。

虽未披甲出征,已然鞠躬尽瘁。我们致敬每一位飞天英雄,也要致敬那些没有飞上天的航天员,更要致敬那些航天员背后的人们。

神舟飞天,天宫将成。在中国航天叩问苍穹的追梦旅程里,无数航天工作者从风华正茂到鬓发染霜,数十年如一日始终默默坚守和拼搏在科研一线。正是因为有了他们,中国的航天梦才充溢着坚实的底气。

每一个坚守岗位的航天人,都是中国航天梦中不可或缺的基石;每一个坚守梦想的人,都是伟大中国梦的一块拼图。

“新征程是充满光荣与梦想的远征。”瞩望未来,让我们踔厉奋发,笃行不怠,创造属于我们这一代人的荣光。