点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

热带雨林的清晨,云雾缭绕,鸟语啁啾。

拨开身旁肥厚的芭蕉叶,云南省西双版纳傣族自治州野象谷景区亚洲象观测保护小组组长岩罕陆踏着湿润的泥土,向雨林深处进发。他的前方,是勐养自然保护区150万亩原始森林;他的身后,蜿蜒的足印深浅不一。

黝黑的皮肤、紫红的脸庞、斑白的鬓角,47岁的布朗族汉子岩罕陆,看起来比同龄人略显沧桑。日晒雨淋,风餐露宿,每天徒步10公里以上……过去20多年里,岩罕陆追寻野生亚洲象的足迹一路向前,从毛头小伙成长为野生亚洲象行为习惯方面的专家,从“象爸爸”升级为“象姥爷”……

理了理褪色的迷彩双肩包,正了正磨毛了边的迷彩遮阳帽,身穿墨绿色工装的岩罕陆面露笑容:“森林就是我的家,大象就像我的家人。”

“我是森林的孩子,最适合这项工作”

从岩罕陆记事开始,他的衣服大多是绿色——与热带雨林相同的颜色。

1975年,岩罕陆出生于云南省西双版纳傣族自治州。这里有我国唯一的热带雨林自然保护区,也是我国境内大多数野生亚洲象栖息的家园。

在岩罕陆的童年记忆里,野生亚洲象不时“光顾”他所在的小村庄。有一次,大象到他家“造访”,“毫不客气地吃了地里种的稻谷、玉米”。对于这些体型庞大却憨态可掬的“大朋友”,岩罕陆内心充满了好奇。

长期生活在郁郁葱葱的热带雨林,大象对色彩鲜艳的事物十分“敏感”。为了避免象群受到刺激攻击人类,当地村民的着装,几乎都是大同小异的绿色。

岩罕陆不曾想到,这抹“从小看得最多的颜色”,会浸染他的青春,成为他一生的底色。

1994年,村里传来征兵的消息。怀着对部队的向往,岩罕陆兴冲冲地报名应征,成为原武警云南森林总队某支队一名战士。穿上“橄榄绿”,年轻的岩罕陆意气风发。巡逻在崎岖的山路上,穿梭在荆棘丛生的雨林中,岩罕陆和战友们为保护森林野生动植物资源、打击涉林违法犯罪不遗余力。

3年的森警岁月,让岩罕陆的体格更结实、意志更坚定。面对一段时期盗猎现象增多和天然林面积减少的现象,他愈发认识到保护森林生态环境“不是小事情”。

1997年,岩罕陆退役。得知家乡野象谷景区正在招聘护林员,他的脑海中关于大象的回忆一下子翻涌起来:林间清新的空气,嬉戏打闹的象群……岩罕陆第一时间报名应聘。

“我当时一腔热血,家人却不太支持。”岩罕陆说,与野生亚洲象打交道,常年跋山涉水、工作条件艰苦。他反复劝说家人:“野生亚洲象数量越来越少,如果不去守护,它们未来很有可能就消失了……我是森林的孩子,最适合这项工作。”

换上墨绿色工装,岩罕陆正式开启守护野生亚洲象的人生历程。

2005年6月,野象谷景区成立亚洲象观测保护小组,业务能力突出的岩罕陆主动请缨加入。迄今为止,他是在这一艰苦岗位坚守时间最长的队员之一。

“大家叫我‘象爸爸’,我就要尽到职责”

“小断鼻”“小缺耳朵”……每次见到野生亚洲象,岩罕陆几乎都能第一时间叫出它们家族的名字,“每个野象家族都有自己的体貌特征,为了区分,我们就以这种方式给它们命名。”

长期追踪野生亚洲象的活动轨迹,观察它们的生活习性,岩罕陆和同事们被许多游客称为“象爸爸”。这个称呼,岩罕陆当之无愧——哪一个野象家族经常在哪个区域出没,哪一个家族增加了新成员,他都了如指掌。

“大家叫我‘象爸爸’,我就要尽到职责。”岩罕陆说。

加入亚洲象观测保护小组的第二个月,岩罕陆就参与救助了一头野象。那天,岩罕陆正蹲守在一棵大树上对野象群进行跟踪观察,象群中突然传来一声吼叫。他和其他小组成员小心靠近,在河道里发现一头名叫“然然”的雌性小象。

“小象左后腿被兽夹夹住,伤口很深并出现溃烂,随时可能危及生命。”岩罕陆不敢耽搁,立即向有关部门报告。山高沟深,夜黑难行,救援力量难以第一时间赶到。为避免附近象群、野兽对“然然”的二次伤害,岩罕陆和同事们通宵警戒,精心守护。救援力量到达后,他又不顾一夜没合眼的疲劳,带领大家采取“迂回靠近”战术,花了3个小时将“然然”与家族隔离开,随后送至救助中心施救。

多年来,岩罕陆详细记录着每个野生亚洲象家族的情况,留下每头野象的个体信息。然而,许多野象虽是他们的“老朋友”,却不一定会给他们“好脸色”。

“亚洲象看起来可爱,实际却是很危险的动物,它们跑起来比人快。”岩罕陆说,野外巡查时,与野象“狭路相逢”是常有的事,因此必须时刻和它们保持安全距离,“人和象都要安全”。

2013年春节,野象谷野象出没频繁。大年初三那天,一群野象行进到景区游道附近时,突然冲向游道上的几百名游客。岩罕陆回忆:“我当时距离象群很近,为了转移它们的注意力,只好采取紧急驱离手段。当时顾不上大象会不会向我攻击,好在最终有惊无险……”

如“慈父”般呵护着象群,如“严父”般坚守着安全底线。与野生亚洲象朝夕相处,“象爸爸”岩罕陆对它们的感情愈发深厚。

2019年9月,“然然”产下一头小象。得知消息后,岩罕陆激动不已。从“象爸爸”升级为“象姥爷”,幸福的笑容挂在他的脸上。

“我们的努力,大自然是有回应的”

从2020年春天到2021年秋天,一场说走就走、跨越1000多公里的旅行,让野生亚洲象“断鼻家族”成为全球明星,也让它们的家乡野象谷受到各方关注。

为保障人象安全,“断鼻家族”南归途中,熟悉它们的岩罕陆作为“救护先锋队”成员之一,参与象群引导行动。在环境复杂的森林中,先进监测设备有时很难发挥作用。无人机都找不到象群的时候,岩罕陆和队友们只能依靠经验,根据大象留下的粪便、脚印锁定方向,及时疏散周边居民。

“那段时间的确很累。”岩罕陆说,为避免惊动象群,追踪的人员不能多。他和另外两名队友“一路狂奔”,连续追了20多天。

2021年5月31日,发生在云南省玉溪市洛河乡的一幕,岩罕陆记忆犹新。那天晚上,象群沿着公路走到玉溪郊区。面对堵在路口的卡车和围观的人群,一头野象不顾引导,“执意”向市区方向走去。千钧一发之际,岩罕陆一边劝说人群远离野象,一边交替用汉语、傣语呼喊大象家族的名字。让人们没想到的是,随着一声声“断鼻、断鼻”的呼唤,野象真的调转了方向。通过食物引诱,他们最终引导象群绕开了人群密集的市区。

直到今天,岩罕陆说不清那头野象是否真的听懂了他的呼唤。在他看来,这或许正是自己与“断鼻家族”多年来建立的默契。

寻象这些年,岩罕陆多次体验过这样的“暖心瞬间”。一次跟踪观察中,正在山坡上悠闲觅食的“然然”发现了岩罕陆。它友好地转过身,前腿弯曲,鼻子轻轻晃动,像是深深鞠了一躬……

“我们的努力,大自然是有回应的。”面向广袤森林,岩罕陆深有感触地说。

守着野象,也守着艰辛。“饿了就着辣子吃冷饭,累了就在山里睡,渴了喝点小溪水,大象来了就上树”,工作虽然辛苦,岩罕陆却乐在其中。在岩罕陆和同事们的守护下,截至2021年底,云南野生亚洲象种群数量达到360头左右,比2018年增长超过60头。

“我们为观测、保护和救助野生亚洲象提供了许多一手资料,工作苦是苦了点,却很有意义。”在岩罕陆心中,人象和谐共处,是最美好的生态图景。(陈典宏 柯 穴)

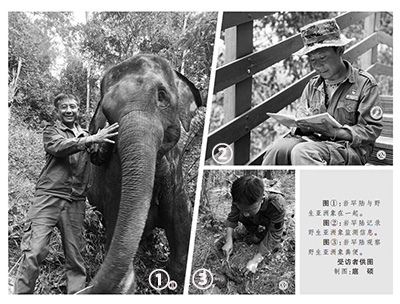

图①:岩罕陆与野生亚洲象在一起。 图②:岩罕陆记录野生亚洲象监测信息。 图③:岩罕陆观察野生亚洲象粪便。受访者供图

制图:扈 硕