点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

鸭绿江畔聆听历史回响

——辽宁省丹东市军地联合挖掘保护抗美援朝遗址纪实

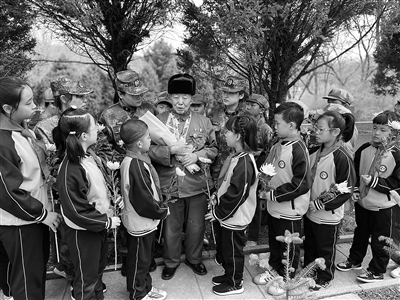

抗美援朝老兵丁宝鉴为军队文职人员和中小学生讲述战斗故事。安晓琳摄

辽宁省丹东市委宣传部工作人员为中国人民志愿军指挥所旧址悬挂铭牌。刘先宽摄

辽宁省丹东市军地组织零散烈士墓迁葬仪式。崔 鹏摄

《铭记》纪录片工作组人员寻访抗美援朝老兵王永明。刘先宽摄

“浪头机场是中国人民志愿军空军的重要作战基地,我们的人民空军就是从这里飞向战场……”日前,在辽宁省丹东市浪头机场,一位身着旧式军装的老人正在向近百名参观群众讲述发生在这里的战斗故事。

老人名叫王广照,是一位抗美援朝老兵,曾经是浪头机场的地勤人员。2019年,听说浪头机场作为丹东抗美援朝遗址面向公众开放,他主动申请担任讲解员,把人民空军在战火中淬炼成长的故事讲给更多人听。

辽宁省丹东市,素有英雄城市之称。抗美援朝战争中,丹东是祖国战略大后方的最前沿,中国人民志愿军从这里跨过鸭绿江,奔赴抗美援朝战场。鸭绿江畔的丹东大地,留下许多宝贵的红色资源。近年来,辽宁省丹东市军地共同对丹东地区的抗美援朝遗址展开保护利用工作,让英雄的名字、感人的故事穿越历史的长河依旧熠熠发光,让抗美援朝的红色印记永不褪色、代代相传。

确定124处抗美援朝遗址

接力寻访再现烽烟岁月

很多讲述抗美援朝战争的书刊,都刊载过一张经典的历史照片——《中国人民志愿军跨过鸭绿江》。照片上,志愿军将士巨龙般的长队行进在雪地上,徒步通过鸭绿江上的浮桥奔赴战场。

这张照片是在哪里拍摄的?志愿军徒步跨过鸭绿江的地方到底在哪儿?辽宁省丹东市抗美援朝纪念馆工作人员曾对照片的拍摄位置进行过探访,但没有找到答案。

“我们找到拍摄这张照片的志愿军第64军政治部摄影干事黎民,但时隔多年,江边景物变化很大,他也记不清确切位置。”抗美援朝纪念馆副馆长张校瑛回忆。

转机出现在十几年前,一位收藏爱好者向纪念馆提供了一张1954年版的丹东市地图。地图上标注,丹东通往朝鲜的桥梁,除了当时已经确定位置的几座,还有一座位于鸭绿江上游的振安区九连城镇马市村。

工作人员立即前往马市村,寻访当地村民,查找军史资料,对比照片与实际地形。他们了解到,1950年10月,志愿军与民兵共同修建了一座公路浮桥,有村民曾目睹志愿军由此徒步过江,遂最终确定马市村是这张历史照片的拍摄地。后来,“马市村浮桥遗址”被列入辽宁省第九批文物保护单位。

“丹东是一片英雄的热土,英雄的故事不应被遗忘,我们要保护好他们留下的战斗遗址。”丹东军分区领导说。

2010年,丹东军分区与市委宣传部、驻军部队、抗美援朝纪念馆等单位联合成立抗美援朝遗址考察组,对散落的抗美援朝遗址进行寻找考证,先后有万余名抗美援朝老兵、支前模范及其后代、烈属参与其中。

我国境内唯一发生过战斗的志愿军阵地——拉古哨志愿军高炮阵地遗址是考察组找到的遗址之一。

据记载,1950年10月,志愿军高炮第504团二营驻守拉古哨村奉命保卫水丰发电站,仅靠36门高炮对空作战,击落敌机3架,重伤1架。2020年,考察组经过多方走访调查,确认阵地遗址位于宽甸满族自治县长甸镇拉古哨村。考察组确定位置时,高炮阵地、观察哨被杂草树木覆盖,阵地旁的弹药库、掩体等地基尚存。

“水丰发电站防空保卫战是抗美援朝战争的重要组成部分。”宽甸满族自治县领导告诉记者,他们按军事工事原有比例,尽可能还原高炮阵地原貌,建设了抗美援朝水丰发电站防空保卫展览馆。展览馆建成后,填补了抗美援朝战争防空保卫内容专题展览馆的空白,后被丹东市委宣传部命名为市级爱国主义教育基地。

从一处山丘、一座桥墩,到一座建筑、一处残垣,10余年间,丹东军地考察组成员从军史资料和亲历者提供线索入手,先后前往78个乡镇(街道)、124个村屯实地调查、走访,查验核对5.27万余份史料文献,最终确定丹东地区抗美援朝遗址124处,并悬挂铭牌。中国人民志愿军入朝前指挥机关旧址、空军地下指挥所旧址、志愿军驻安东办事处旧址……一处处抗美援朝遗址拂去历史尘埃,重新与世人见面。

抗美援朝纪念馆还整理考察资料,出版《抗美援朝丹东遗址寻踪》等图书,让人们更深入地了解遗址背后的故事,成为当地中小学开展国防教育的生动教材。

建立3550余份烈士纪念设施电子台账

数字档案定格烈士遗存

2021年清明节,丹东市元宝区抗美援朝烈士陵园,一场烈士迁葬仪式隆重举行。

几个月前,丹东市元宝区七道村村民滕广武平整山场时,发现3座抗美援朝烈士墓地。得知消息后,丹东市军地有关部门经实地考察和多方求证,最终确定这里安葬的是烈士邢德才、冯子清、陈龙长。确定身份后,3名烈士遗骸在清明节迁葬进烈士陵园。

从发现墓地到烈士迁葬的过程中,军地相关部门为烈士的墓地测量数据、多角度拍摄照片、登记文字信息,并精确定位原烈士墓的经纬度。这些信息统一录入丹东市烈士纪念设施电子台账。

自2021年起,丹东市退役军人事务局联合多家单位,开展县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动。丹东市出台的《关于进一步加强烈士纪念设施规范管理的意见》明确,为烈士纪念设施建立电子台账,实现一处一档。目前,已建立电子台账3550余份。

丹东市退役军人事务局优抚科科长谭福斌展示了部分烈士纪念设施电子台账,每份电子台账录有名称、面积、经纬度位置、照片、文字介绍、管理方式和责任单位等7项基础信息。

谭福斌介绍,丹东地区烈士墓等纪念设施众多,分布分散,由于许多烈士纪念设施地处偏远,管理职责划分不够明确,加之年代久远、自然灾害等原因都可能导致纪念设施受损。

“为烈士纪念设施建立电子档案,有助于保护烈士遗存,也能为研究宣传丹东地区的烈士事迹、烈士家属寻亲、纪念设施修复等工作提供重要信息参考。”丹东市退役军人事务局局长崔宝威介绍,军地双方还进一步明确任务、压实责任,确保纪念设施始终有人管护、有人负责。

2020年,中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年之际,抗美援朝纪念馆完成改扩建工程。建成的新馆区中,中国人民志愿军指挥所旧址的地下建筑展区引人注目。

中国人民志愿军入朝前,该指挥所为志愿军领导指挥机关所用,在抗美援朝战争期间,作为志愿军的后方备用指挥所。抗美援朝战争后期,守卫鸭绿江桥的高炮部队曾驻守这里。

为了更好地发挥红色资源的教育作用,纪念馆对志愿军指挥所旧址进行全面修复,尽可能还原志愿军指挥所当年的模样。

“2020年,担任过志愿军司令部电话报务员的老兵王贵灵来抗美援朝纪念馆参观,看到旧址对外开放很高兴,还向我们讲起当年跟随志愿军司令部驻扎在这里的情景。”抗美援朝纪念馆讲解员裴亚男说。

据悉,为了方便游客游览和企事业单位人员、高校师生参观学习,丹东市对当地红色资源进行整合,推出“一馆多址”抗美援朝红色旅游路线,一系列抗美援朝遗址成为丹东这座城市的红色名片。据统计,抗美援朝红色旅游路线每年接待游客约1700万人次,高校、企事业单位等团体约6800批次。

采访246名抗美援朝老兵和亲历者

口述实录留存珍贵记忆

“我和他是同学,关系要好,入伍时就约好,要是谁牺牲了,活着的人要替另一个人好好活,还要经常给牺牲的那个人扫墓……”

这是丹东军地人员给抗美援朝老兵丁宝鉴拍摄口述历史时,他讲到牺牲战友隋心湖时的一幕。为了让亲历者的记忆得以留存,2020年起,在丹东市委宣传部和丹东军分区联合组织下,丹东广播电视台、抗美援朝纪念馆等多部门,为抗美援朝老兵和亲历者进行口述历史抢救性拍摄,足迹遍布8个省区20多个市,行程逾10万公里,先后拍摄留存246名平均年龄超过90岁抗美援朝老兵和亲历者的采访视频资料。

“亲历者的回忆可能有所偏差,对于每一份口述资料,我们都会与史料进行对照分析,确保真实性准确性,尽可能还原那段历史的本来面貌。”张校瑛说,为了保证口述历史的真实准确,抗美援朝纪念馆研究员与历史学者、丹东市档案馆工作人员一起,多方考证,整理出历史文献资料65万余字。

2020年,丹东市委宣传部联合丹东军分区联合组织拍摄的、以抗美援朝老兵和亲历者口述历史为主题的纪录片《铭记》,在学习强国APP、丹东本地媒体等平台播出,吸引社会各界人士观看。截至今年8月,纪录片已播出156集。不少网友留言称,抢救性保护口述历史有价值、有意义。

据介绍,丹东市军地还将细化口述历史内容,划分鸭绿江边防沿线、丹东人民后方支援、志愿军伤病员救助、烈士安葬等内容进行分类整理留存,为纪录片制作、历史研究、纪念馆展出等提供参考素材。

红色故事不断流传,也让更多人加入讲述的队伍。

初秋,丹东市河口断桥边,游客们正在听大学生志愿者张远讲述抗美援朝第一位烈士何凌登的故事。张远曾在学校组织下参观过抗美援朝纪念馆等,被志愿军官兵的故事打动。回到学校,他仔细研读相关史料,主动加入红色景点义务宣讲员队伍。

随着越来越多的红色遗址悬挂铭牌、面向公众开放,对讲解员的需求也越来越大,丹东市面向社会招募红色景点义务宣讲员。朝气蓬勃的少先队员,年逾九旬的抗美援朝老兵,都积极参与其中。目前,丹东市已有近200名义务宣讲员。

今年建军节前夕,丁宝鉴又一次来到烈士陵园。陵园里,许多人自发前来祭奠为国牺牲的先烈们。丁宝鉴作为义务宣讲员,向他们讲述起抗美援朝战场上的那些动人心魄的故事。

“我讲得越多,就有越多的人知道他们、记得他们。”丁宝鉴说,他会一直讲下去,让更多人了解曾经战火纷飞的岁月,从中汲取前行的力量。(李 昊 崔 鹏 本报记者 张雨晴)